○君津中央病院企業団処務規程

平成18年4月1日

訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務処理及び公文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 病院長 君津中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例(平成18年君津中央病院企業団条例第2号。以下「設置条例」という。)第3条第1項に掲げる本院の施設長をいう。

(3) 分院長 設置条例第3条第1項に掲げる君津中央病院大佐和分院(以下「分院」という。)の施設長をいう。

(4) 学校長 設置条例第3条第1項に掲げる君津中央病院附属看護学校(以下「看護学校」という。)の施設長をいう。

(5) 主務局 当該事務を所掌する局をいう。

(6) 主務局長 主務局の長をいう。

(7) 局長 事務局長、医務局長、医療技術局長、看護局長及び地域医療センター長をいう。

(8) 主務課 当該事務を所掌する課をいう。

(9) 主務課長 当該事務を所掌する課の長をいう。

(10) 主務課等 当該事務を所掌する課、科、部門及び室をいう。

(11) 主務課長等 当該事務を所掌する課、科及び室の長、看護局にあっては次長、分院にあっては事務長、看護学校にあっては教務長及び事務長をいう。

(12) 主務係長等 当該事務を所掌する係又は班の長をいう。

(13) 診療各科 本院は医務局の各科のうち、公衆衛生科、検査管理科、病理診断科、医療情報管理科、医学図書室、診療録管理室、医師事務作業補助管理室及び健康管理室以外の科をいい、分院はすべての診療科をいう。

第2章 職務代理、代決及び専決

(病院長、分院長及び学校長の職務代理)

第3条 病院長に事故あるとき又は欠けたときは、病院長代理がその事務を代理する。

2 病院長及び病院長代理共に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順序により副院長がその事務を代理する。

3 病院長、病院長代理及び副院長共に事故あるとき又は欠けたときは、医務局長がその事務を代理する。

4 分院長に事故あるとき又は欠けたときは、上席の医長(副分院長が置かれているときは、副分院長)がその事務を代理する。

5 学校長に事故あるとき又は欠けたときは、教務長(副学校長が置かれているときは、副学校長)がその事務を代理する。

(企業長代決者)

第4条 企業長不在のときは、緊急を要する事務に限り病院長がその事務を代決する。

2 企業長、病院長共に不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

3 事務局長の代決は、病院長の専決事項以外にわたることができない。

(病院長代決者)

第5条 病院長不在のときは、病院長代理がその事務を代決する。

2 病院長及び病院長代理共に不在のときは、あらかじめ定めた順序により副院長がその事務を代決する。

3 病院長、病院長代理及び副院長共に不在のときは、主務局長がその事務を代決する。

(局長代決者)

第6条 主務局長不在のときは、あらかじめ定めた順序により主務課長(次長が置かれているときは、次長)がその事務を代決する。

(主務課長等代決者)

第7条 主務課長等不在のときは、主務課長等が指定した職員がその事務を代決する。

(分院長代決者)

第8条 分院長不在のときは、在院する上席の医長(副分院長が置かれているときは、副分院長)がその事務を代決する。

2 分院長及び医長共に不在のときは、事務長がその事務を代決する。

(学校長代決者)

第9条 学校長不在のときは、教務長(副学校長が置かれているときは、副学校長)がその事務を代決する。

2 学校長及び教務長共に不在のときは、事務長がその事務を代決する。

(代決の原則)

第10条 ことの重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前5条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の許可を得たものは、この限りでない。

(病院長の専決事項)

第11条 次に掲げる以外の事項は、病院長において専決することができる。

(1) 重要施策の確立、変更及び実施に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会への報告を要する事項に関すること。

(4) 条例、規則、企業管理規程及びその他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の任免、分限、懲戒及び給与その他重要な人事に関すること。

(6) 職員の勤務条件に関すること。

(7) 訴訟、訴願、異議申立て及び陳情に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 表彰及びほう賞に関すること。

(10) 重要な儀式及び式典に関すること。

(11) 行政庁に対する事業の経営又は運営に関する重要な申請、報告等に関すること。

(12) 企業団を組織する市に対する分賦金その他の負担金に関すること。

(局長専決事項)

第12条 局長において専決することができる事項は、次のとおりである。

共通専決事項

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の県内出張に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 定例又は軽易な事項につき官公署その他機関との文書往復に関すること。

(5) 経由文書に関すること。

事務局長専決事項

(1) 特命事項の実施及び協力に関すること。

(2) 条例規則の公布手続に関すること。

(3) 療養休暇及び有給休暇の承認に関すること。

(4) 新聞放送その他報道機関との連絡に関すること。

(5) 庁中取締りに関すること。

(6) 庁舎の使用許可に関すること。

(7) 企画資料のしゅう集に関すること。

医務局長専決事項

(1) 医務局各科の診療業務の調整に関すること。

医療技術局長専決事項

(1) 医療技術局各科の業務の調整に関すること。

看護局長専決事項

(1) 看護業務で看護局次長専決事項以外の事項に関すること。

(2) 看護記録の整備及び保存に関すること。

地域医療センター長専決事項

(1) 地域医療センターの業務調整に関すること。

(課長等の専決事項)

第13条 課長等において専決できる事項は、次のとおりである。

共通専決事項

(1) 主管事務につき関係者呼出しに関すること。

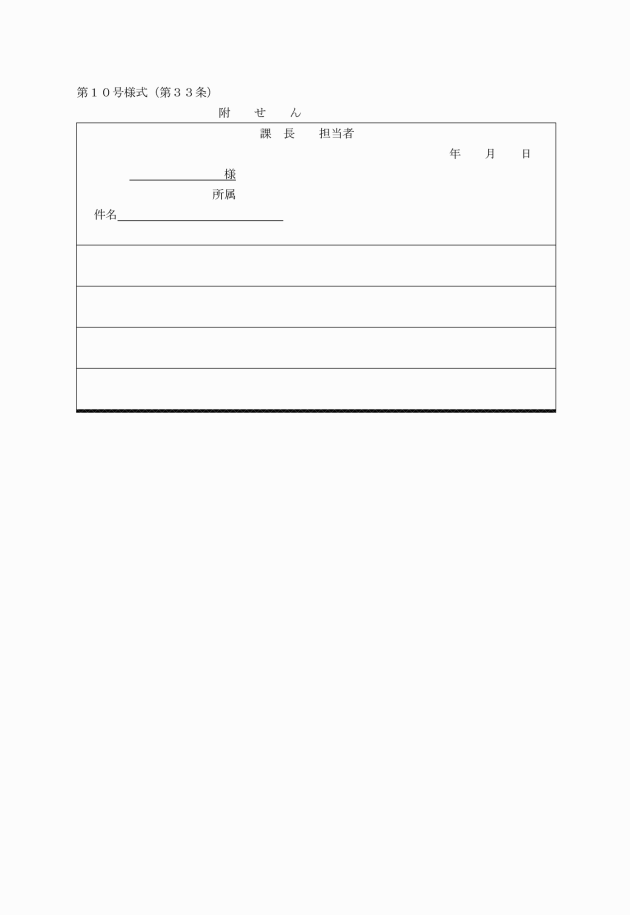

(2) 附せんによる文書往復に関すること。

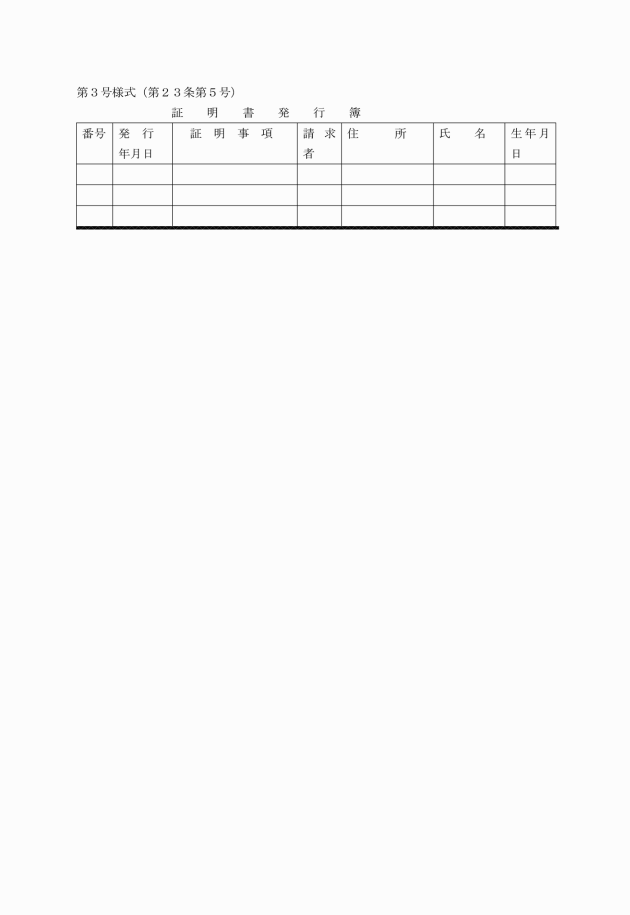

(3) 諸証明及び文書の交付に関すること。

庶務課長専決事項

(1) 専用公印の管理に関すること。

(2) 公告類の提出に関すること。

(3) 定例又は軽易な事項の照会及び回答に関すること。

(4) 定例による各種の申請、願、届及び報告の発受処理に関すること。

(5) 他の官公署より依頼の公告類提出に関すること。

(6) 議決された条例及び予算の報告に関すること。

(7) 例規集の管理に関すること。

人事課長専決事項

(1) 扶養、住居及び通勤手当の認定に関すること。

(2) 千葉県市町村職員共済組合及び千葉県市町村総合事務組合その他団体の厚生事業給付金の請求に関すること。

財務課長専決事項

(1) 電子計算処理及びデータの記録、保全に関すること。

(2) 統計その他事務上必要な資料の収集に関すること。

(3) 出納に関すること。

(4) 現金及び有価証券の管理に関すること。

(5) 会計主要帳票、その他の出納関係帳票の管理に関すること。

医事課長専決事項

(1) 診療費及び診療関係使用料及び手数料の調定に関すること。

(2) 診療報酬の請求に関すること。

(3) 外来及び入院手続に関すること。

(4) 診療関係事務記録の保存に関すること。

管財課長専決事項

(1) 設備管理の調整に関すること。

(2) 診療材料、消耗性備品その他消耗品の検収に関すること。

(3) 不用品の処分に関すること。

(4) 病院財産の保険に関すること。

各室長専決事項

(1) 所属室の管理調整に関すること。

(部長等専決事項)

第14条 部長、医長(部長が置かれていない場合に限る。)及び科長において専決することのできる事項は、次のとおりとする。

部長又は医長専決事項

(1) 所属部又は診療科の業務調整に関すること。

(2) 所属部又は診療科の診療に関すること。

(3) 所属部又は診療科の患者の保健衛生に関すること。

医療技術局科長又は室長専決事項

(1) 所属科の医師の所管に属しないデータ管理及び技術に関すること。

(2) 所属職員の勤務の調整に関すること。

(3) 指示箋及び成果品の監査に関すること。

(4) 貯蔵品の受払い及び検収に関すること。

看護局次長専決事項

(1) 交替制勤務職員の勤務割に関すること。

(2) 所属職員の勤務の調整及び応援体制に関すること。

(3) 看護教育、研修計画及び臨床実習指導に関すること。

(分院長等の専決事項)

第15条 分院及び看護学校の次の表左欄に掲げる職にあるものの専決事項は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

機関 | 職 | 専決事項 |

分院 | 分院長 | 分院において生じた事件については、病院長専決事項に同じ。ただし、分院事業費用の給与費、減価償却費及び資本的支出に係る予算の執行に関する事項を除く。 |

事務長 | 分院において生じた事件については、事務局長及び課長専決事項と同じ。 | |

看護師長 | 分院における看護業務の管理調整に関すること。 | |

看護学校 | 学校長 | 運営管理細則で定める看護学校の教育管理に関する事項 |

事務長 | 1 所属職員の県内出張に関すること。 2 所属職員の時間外勤務命令に関すること。 3 庁中取締りに関すること。 4 物品の一時的貸付けに関すること。 5 設備及び庁舎の使用許可に関すること。 6 企画資料のしゅう集に関すること。 7 学生に交付する定例的諸証明に関すること。 | |

教務長 | 1 教育図書の管理に関すること。 2 教育記録の作成及び保管に関すること。 3 学生の課外活動に関すること。 4 臨床実習指導に関すること。 5 講義及び臨床実習予定の組替えに関すること。 |

(専決の条件)

第16条 専決事項のうち他の局、部、課、科及び室に関係があるものは、すべて合議した後これを決定し、意見を異にして決定しがたいときは、上司の決裁を受けなければならない。

(窓口事務の委任)

第17条 課長は、その専決事項のうち、窓口において直接処理を要するものに限り、担当の職員をしてこれを処理させることができる。ただし、必要な指示を与え、充分これを監督しなければならない。

第3章 事務分掌

(主務課等の分掌事務)

第18条 主務課等の分掌事務の概目は、次のとおりである。ただし、本院の医務局、医療技術局及び看護局並びに分院に勤務する医療専門職員の分掌事務については、病院長又は分院長が別に定める。

庶務課

庶務班

(1) 企業団議会及び企業団の管理事務に関すること。

(2) 条例、規則、管理規程及び諸規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 医務関係文書以外の文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 当直業務に関すること。

(6) 公用自動車の管理及び駐車場に関すること。

(7) 電話交換業務に関すること。

(8) 庁内の福利厚生施設の管理、運営に関すること。

(9) 交際、儀式及び表彰に関すること。

(10) 情報公開制度の運用及び連絡調整に関すること。

(11) 個人情報保護制度の運用及び連絡調整に関すること。

(12) 病院経営、診療方針の周知宣伝及び広聴に関すること。

(13) 院内保育所の運営及び管理に関すること。

(14) 委託契約事務(法律顧問等業務委託)及び関係書類の管理に関すること。

(15) 広報誌の編集及び発行並びにその他の情報発信に関すること。

(16) 他の課、科及び室の分掌事務に属しない事項の事務処理に関すること。

車両班

(1) 公用自動車の運行管理に関すること。

(2) 車庫の管理に関すること。

人事課

人事班

(1) 職員の任免、給与、服務その他身分取扱いに関すること。

(2) 職員の賠償責任に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 職員の労務管理に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 千葉県市町村職員共済組合、千葉県市町村総合事務組合に関すること。

(7) 職員の衛生管理に関すること。

研修教育班

(1) 新専門医制度に関すること。

(2) 事務局職員の教育に関すること。

(3) 実習生(医学生含む)に関すること。

医事課

入院班

(1) 入院患者診療費の調定及び請求に関すること。

(2) 入院患者関係診療事務記録の管理及び保存に関すること。

(3) 入院患者の事務管理に関すること。

外来班

(1) 外来患者診療費の調定及び請求に関すること。

(2) 外来患者関係診療事務記録の管理及び保存に関すること。

(3) 患者受付その他外来患者の事務管理に関すること。

(4) 健康診断及び各種検診の受付及び事務処理に関すること。

(5) 介護保険の事務処理に関すること。

窓口会計班

(1) 窓口徴収に関すること。

(2) 未収金の徴収、管理に関すること。

管財課

管財班

(1) 企業団財産の取得、営繕、維持管理及び処分の総括に関すること。

(2) 医療機械器具及び物品の購入、賃借、修理並びに処分に関すること。

(3) 消防計画及び防災関係事務の総合調整に関すること。

(4) 施設設備・医療機械整備に関する補助金の事務取扱いに関すること。

(5) 契約事務の指導及び総合調整に関すること。

(6) 企業団が行う入札及び契約(工事又は製造の請負については130万円未満、財産の買入については80万円未満、物件の借り入れについては40万円未満、財産の売り払いについては30万円未満、物件の貸し付けについては30万円未満、これら以外のものについては50万円未満のものを除く。)に関すること。

(7) 他の班に属しない管財課の所管事務に関すること。

用度班

(1) 医薬品、診療材料(治療材料・衛生材料・給食材料)、印刷物及び消耗品の購入又は賃借並びに消費の管理に関すること。

(2) 消耗性備品、器具及び消耗性医療機械器具の購入若しくは賃借又は維持管理に関すること。

(3) 寝具及び被服の購入又は賃借並びに管理に関すること。

(4) 材料倉庫及び物流システムの運営管理に関すること。

施設管理班

(1) ボイラー圧力容器、空調機、給排水及び衛生設備等の建物附属装置の管理に関すること。

(2) 酸素及びガス供給装置に関すること。

(3) 医療機械器具及び備品の機械的管理に関すること。

(4) 消火栓及びポンプに関すること。

(5) 機械工作に関すること。

(6) 危険物の取扱いに関すること。

(7) 建築物及び構築物附属設備の軽営繕に関すること。

(8) 受電、配電及び構内送電管理に関すること。

(9) 照明装置及び火災警報装置の管理に関すること。

(10) 電話装置、信号連絡及び放送装置、エレベーター等の建物附属設備の電気的管理に関すること。

(11) 医療機械器具、備品器具類の電気的管理に関すること。

財務課

経理班

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 決算及び事業報告に関すること。

(3) 一時借入金に関すること。

(4) 業務状況の公表及び作成報告に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 構成4市負担金の調整に関すること。

(7) 金銭の出納に関すること。

(8) 資金計画の管理、実施に関すること。

(9) 現金及び有価証券の管理に関すること。

(10) 出納関係書類の記帳及び管理に関すること。

(11) 起債に関すること。

情報システム室

(1) 情報処理システムの企画・開発に関すること。

(2) 情報処理システムの運用・保守に関すること。

(3) 情報処理システム利用者の支援に関すること。

(4) 情報処理システム関連業務の外部委託に関すること。

経営企画課

企画調整班

(1) 病院の総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 重要施策の総合調整に関すること。

(3) 経営改革、事務事業の見直しに関すること。

(4) 事務事業の見直しに関すること。

(5) 施設の管理合理化に関すること。

(6) その他企業長の特命に関すること。

医事企画室

(1) 医業収益増加施策の企画立案及び院内調整に関すること。

(2) DPCデータ分析に関すること。

(3) 各種施設基準の取得に関すること。

施設整備室

(1) 附属看護学校及び学生寄宿舎の建て替えに関すること。

(2) 診療棟の増築計画策定及び整備に関すること。

(3) 既存施設(設備)更新計画の策定に関すること。

(4) 新規施設の計画策定及び整備に関すること。

(5) 事業計画及び調整(補助金を含む)に関すること。

(6) 工事発注準備(公告内容の調整、公告)に関すること。

患者さま相談室

(1) 患者さまからの要望、苦情、相談に関すること。

(2) 警防業務の管理に関すること。

(3) 医療事故及び医療訴訟に関すること。

(4) 診療録等の開示請求に関すること。

(5) 「声」への対応に関すること。

分院

事務係

(1) 文書の収受発送に関すること。

(2) 薬品、衛生材料、給食材料及び庁用資材消耗品の取得及び管理に関すること。

(3) 医療機械、備品の管理に関すること。

(4) 窓口徴収及び金銭の出納に関すること。

(5) 医療費の調定及び請求に関すること。

(6) 外来患者及び入院患者の事務管理に関すること。

(7) 建物、設備、庭園等の環境整備に関すること。

(8) ボイラー、圧力容器、給排水、その他の機械設備及び電気設備の管理に関すること。

(9) 分院の各科各係の所管に属しない事務に関すること。

看護学校

教務係

(1) 教育方針、教育計画、授業計画等の教育管理に関すること。

(2) 学生の看護教育、看護実習、学習指導、生活指導及び健康管理に関すること。

(3) 教育に関する記録類の整理、点検及び保管に関すること。

事務係

(1) 教材、教具及び図書の整理及び保管に関すること。

(2) 看護学校の出納その他教務係に属さない事務の処理並びに看護学校の財務及び庶務の連絡調整に関すること。

(3) 看護学校の建物、庭園、運動場その他設備の保守、点検、整備、清掃等の管理に関すること。

第4章 事務処理

(事務処理の原則)

第19条 すべての事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。

(公文書)

第20条 この章において「公文書」とは、企業団において公務上処理する名宛人又は発信者が企業団若しくは企業団の企業長名、企業団の病院又は看護学校若しくは病院長、分院長及び学校長名であるものをいう。

(令達)

第21条 令達の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規約 法第284条第1項の規定に基づいて制定するもの

(2) 条例 法第14条の規定に基づいて制定するもの

(3) 規則 法第15条の規定に基づいて制定するもの

(4) 委員会規則 法第180条の4第2項の規定に基づいて制定するもの

(5) 会議規則 法第120条の規定に基づいて制定するもの

(6) 企業管理規程 地方公営企業法第10条の規定に基づいて制定するもの

(7) 訓令 企業長が所属公署又はその長に対して指揮命令するもの

(8) 内訓 訓令のうち機密に属するもの

(9) 告示・公示 管内の全部又は一部に公示するもの

(10) 公告 文書によって一般公衆に告知するもの

(11) 達 所属公署、団体又は個人等に対して示達するもの

(12) 指令 伺、願等に対して指示命令するもの

(令達の記号番号)

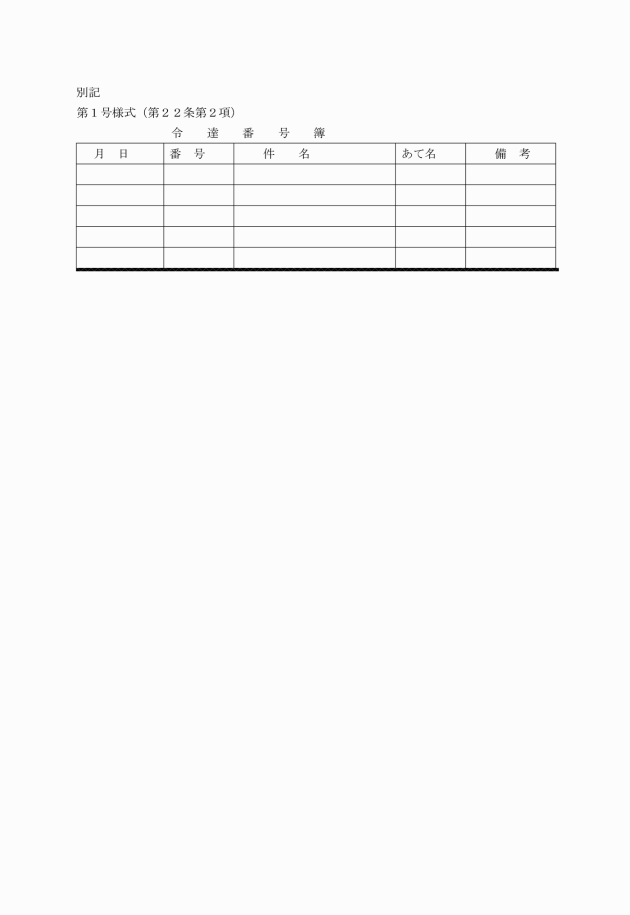

第22条 令達には、令達の種目ごとに記号及び番号を付さなければならない。

2 令達の記号及び番号は、令達番号簿(別記様式第1号)により、庶務課長が付するものとする。

3 令達の記号は、企業団名の次に令達種目を付するものとする。

4 令達の番号は、記号の次に暦年により表示するものとし、同一の事件に関する令達については、同一の番号を用いるものとする。

(文書の記号番号)

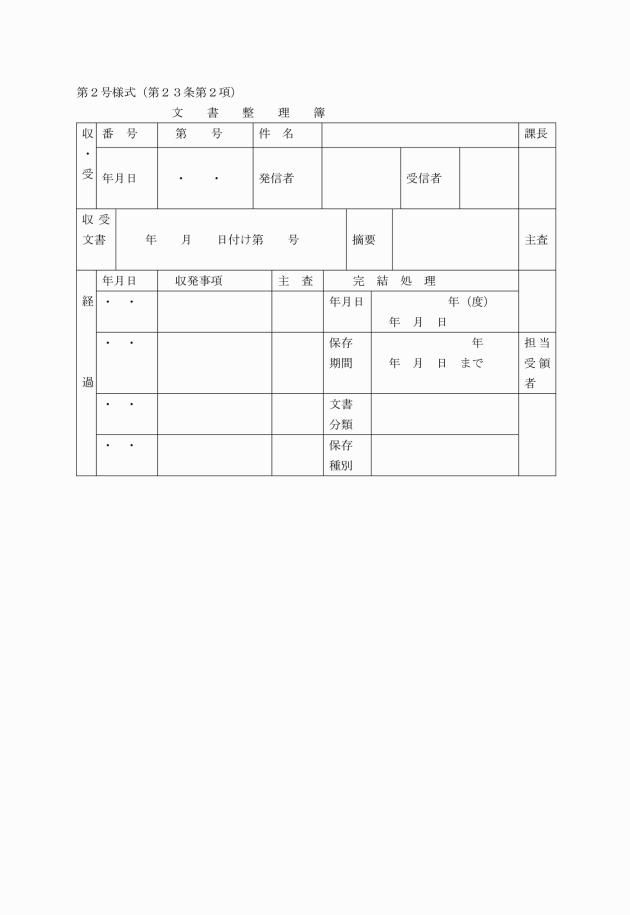

第23条 令達任免等のための辞令、表彰状その他定型的な文書を除き公文書にはすべて文書記号及び番号を付さなければならない。

2 文書の記号及び番号は、文書整理簿(別記様式第2号)により、庶務課長(分院にあっては分院事務長、看護学校にあっては看護学校事務長)が付するものとする。

3 文書の記号は、本院に属する事項については「君病企」、分院に属する事項については「君分院」、看護学校に属する事項については「君看」とし、文書番号は文書の記号の次に会計年度により表示し、同一事件に関しては、継続して同一番号を用いるものとする。

4 前項の場合において、秘密を要する文書については、当該記号の次に「秘」の文字を加えることとし、軽易な事件に関する文書については文書番号を省略して号外とすることができる。

(公文書の形式)

第24条 公文書は、次に掲げるものを除き、すべて左横書きによるものとする。

(1) 法令の規定により別段の定めあるもの

(2) 他の官公庁の定めにより当該公文書を縦書きと定められているもの

(3) 表彰文、祝辞、弔辞その他これに類するもの

2 文書はすべて平易な口語体により、当用漢字、現代かなずかいでインク、墨、その他筆跡が永続するものを用いて記するものとする。

(文書の訂正)

第25条 文書の作成者は、前条の規定により作成した文書に誤り又は訂正すべき個所を発見した場合には、公印を押印する文書にあっては当該公印により、その他の文書にあっては作成者の印により訂正すると共に、公印を押印する文書にあってはその左側又は上部余白に訂正した字数及びその旨を明記してその上に更に公印を押さなければならない。

2 文書に訂正を必要とする個所を発見した関係職員は、直ちにその旨を当該文書の作成者に通知しなければならない。

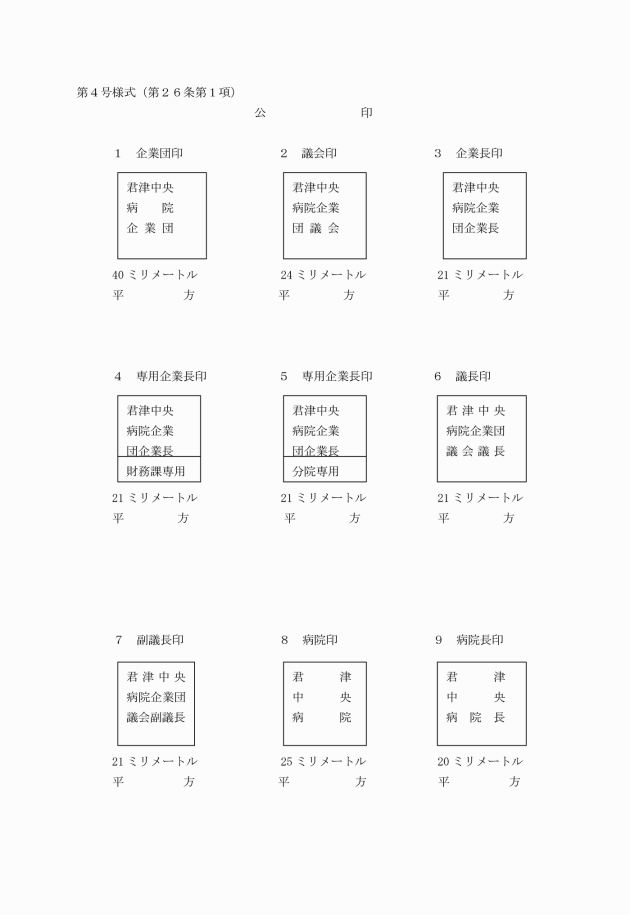

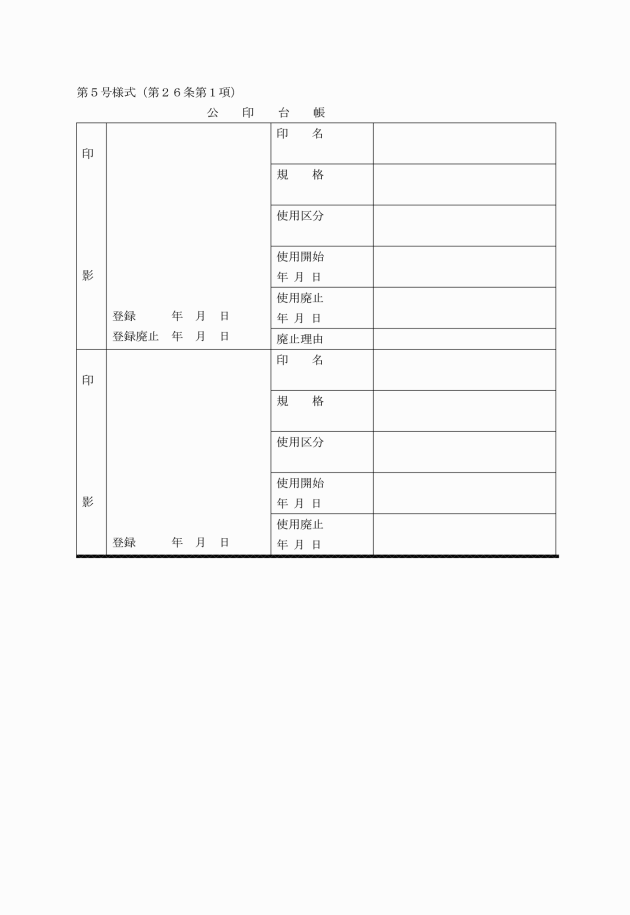

2 公印の管守に関する事務は、庶務課長が総括する。

3 公印の使用区分、個数及び公印管理者は、別表第1のとおりとする。

4 公印の調製、改刻又は廃止は、庶務課長が行う。

5 公印を調製、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。

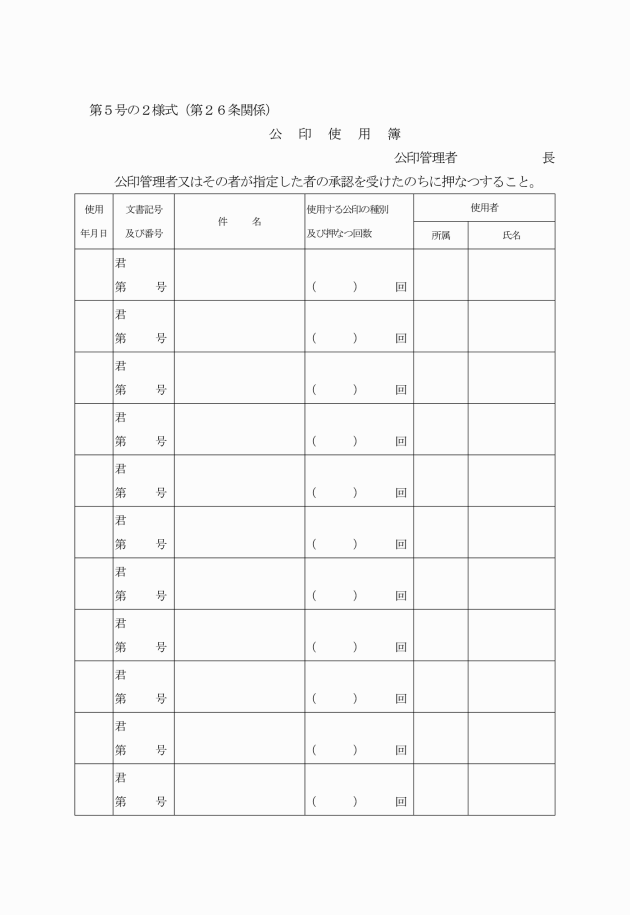

6 公印を押なつする場合は、公印を必要とする文書に当該決裁文書を添えて公印管理者又はその者が指定した者の承認を受けたのち、公印使用簿(別記様式第5号の2)に必要事項を記入しなければならない。

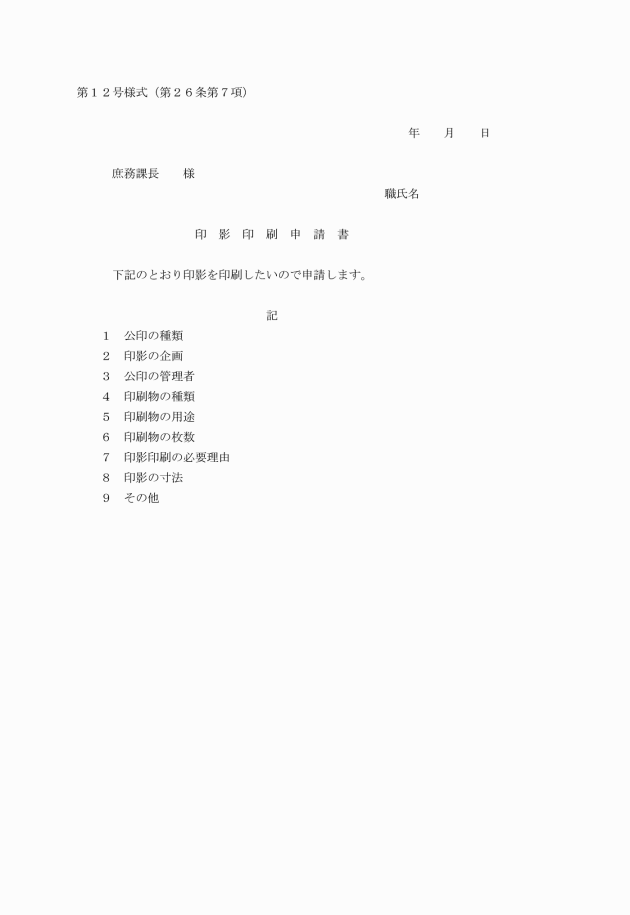

7 公印の押印に代え印影の必要があるときは、印影印刷申請書(別記様式第12号)を庶務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

8 前項の規定による印刷における印影の寸法は、庶務課長が特に必要があると認めるときは、縮小することができる。

9 公印管理者は、その管理する公印について事故が発生したときは、直ちに庶務課長を経て企業長に届けなければならない。

(文書収受)

第27条 到達文書(電報を含む。)は、庶務課において即時開封して文書整理簿に登録し、文書番号及び年月日を記入の上、主務課長等に送付し、受領印を徴さなければならない。

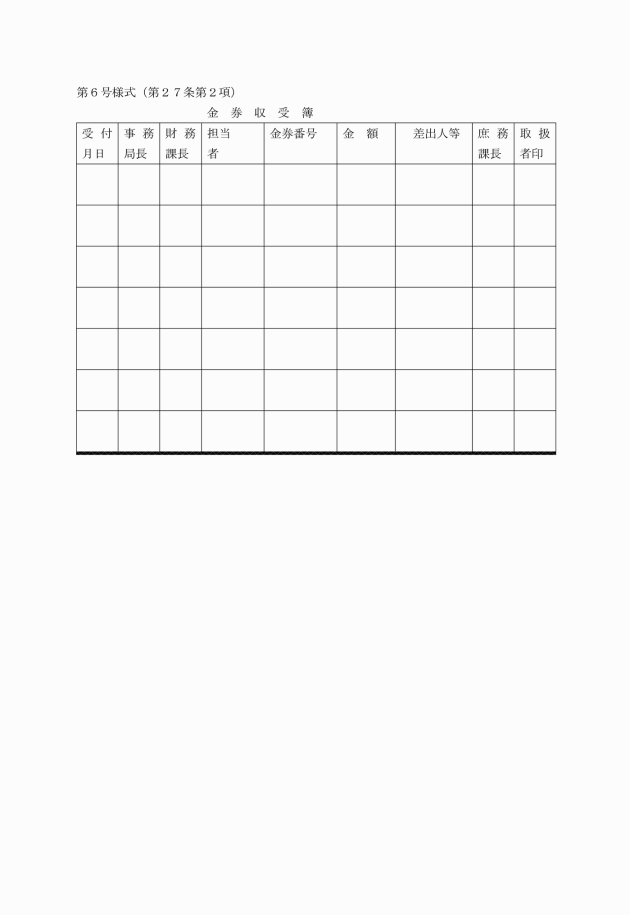

2 収受文書中金券を添付してあるものは、件名の上部にその旨を朱記し、金券は別に金券収受簿(別記様式第6号)に登録し、財務課長にその証印を徴するものとする。

3 収受文書中収入印紙、証紙及び郵便切手等を添付してあるものは、庶務課において、その種類金額を件名の上部に朱記し認印するものとする。

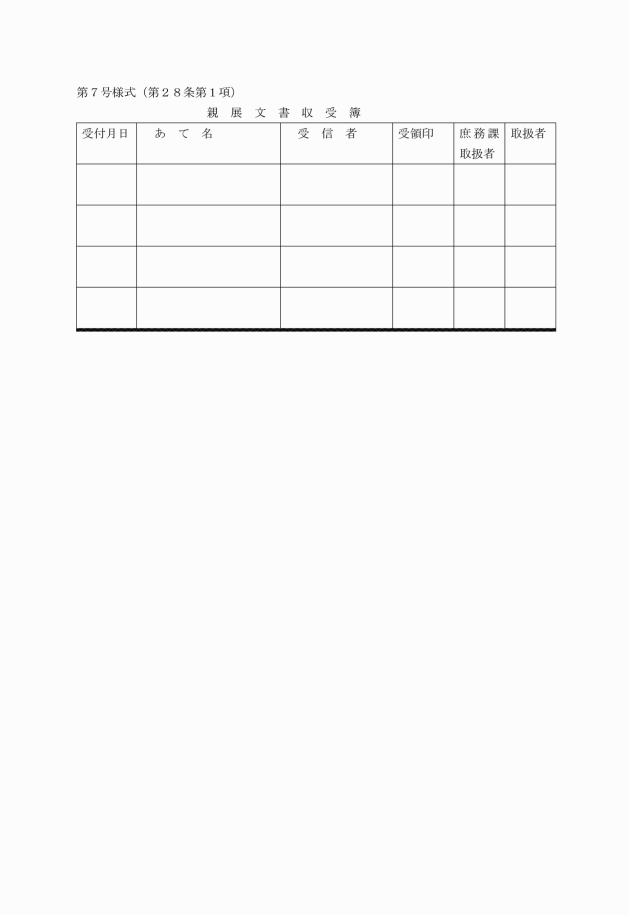

(親展文書等の収受)

第28条 親展文書(電報を含む。)等は、親展文書収受簿(別記様式第7号)に登録し、企業長宛のものは事務局長、その他のものは名宛人に送付し、受領印を徴さなければならない。

2 電報又は口頭申告により処理すべき事件は、その要旨を筆記し、文書処理の例によらなければならない。

(私文書等の収受)

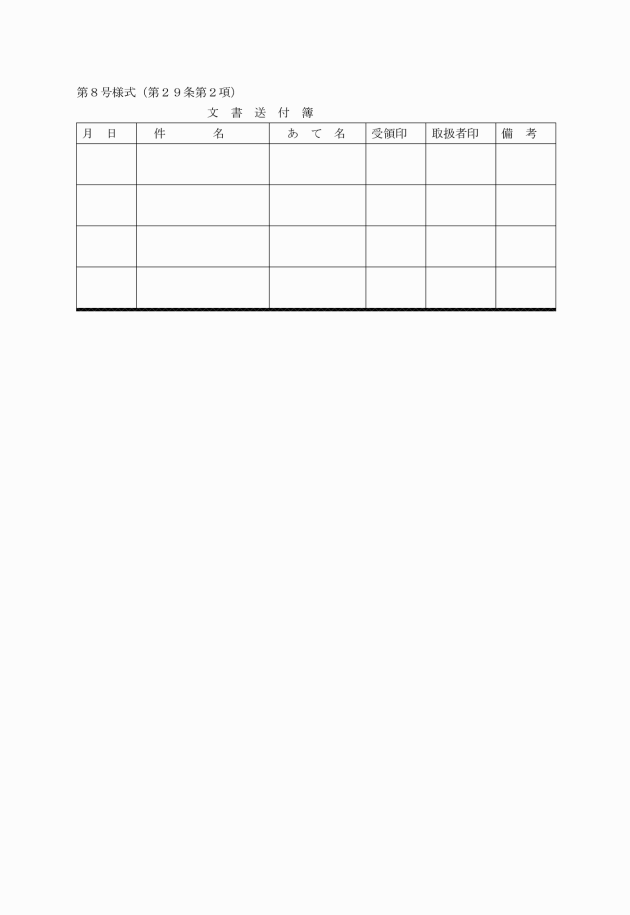

第29条 職員、入院患者、入院患者付添人、委託業者従業員及びその他の病院関係者宛の葉書、封書及び物件(以下「私文書等」という。)は、庶務課においてそれぞれ名宛人(入院患者及び入院患者付添人については、所属病棟ナースステーション)に送付しなければならない。

2 書留、小荷物その他特殊郵便物は、文書送付簿(別記様式第8号)に記載し、受取人の受領印を徴さなければならない。

3 入院患者及び入院患者付添人宛の私文書等は、所属病棟ナースステーションにおいてそれぞれ名宛人に送付しなければならない。

(文書の整理)

第30条 配布を受けた文書は、即日処理しなければならない。ただし、調査上日程を要するものは、3日以内に、又一定の期限あるものはその期限内に処理しなければならない。

2 所定期限内に処理しがたいものは、一応上司の閲覧に供さなければならない。

(回議)

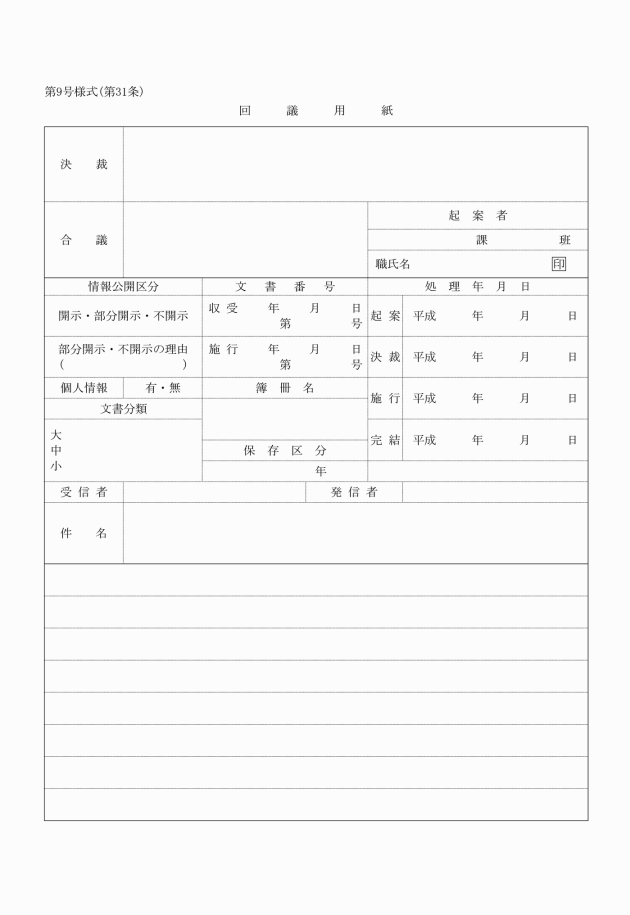

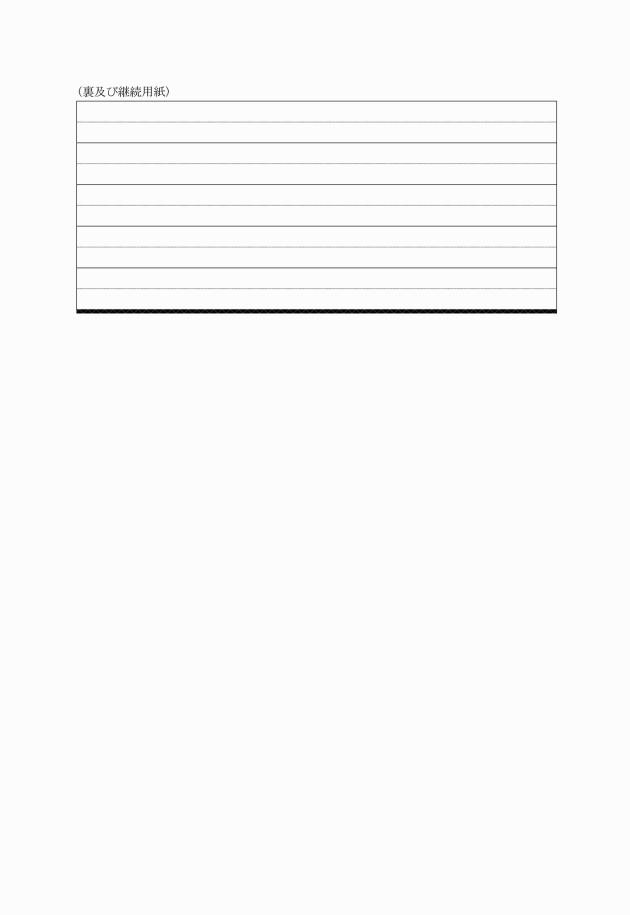

第31条 文書の処理は、回議用紙(別記様式第9号)により次の事項に留意して処分案を記述し、決裁を受けなければならない。

(1) 文書は、正確に記載すること。

(2) 表記は、簡潔に記述すること。

(3) 訂正した個所は、必ず押印すること。

(4) 閲覧文書は順綴し、事件の経過を知り易くしておく。

(5) 立案に関する法規及び予算等は、余白又は別紙に摘録すること。

第32条 単に検欄にとどめる事件は、閲覧回議に附し、軽易な事件はその文書の余白あるいは欄外に処分案を記述し、又定例であって理由を記載するに及ばないものは帳簿をもって回議することができる。

第33条 軽易な照会、回答等は葉書により、却下文書若しくは軽易な事件の回答でその文書を保存する必要のないものは、附せん(別記様式第10号)によりこれを行うことができる。

第34条 法令の解釈その他将来の例規になるような文書には「例規」の印を押さなければならない。

第35条 回議案にして急を要するものは、文書の上部に赤紙を、事件の重要なものは青紙をはり、機密に属するものは「秘」と朱書し、機密文書は封書に収めて提出しなければならない。

2 前項の文書は、主務課長等又は主務係長等が自から携帯して決裁を受けなければならない。

3 書留、内容証明、速達、葉書発送上特殊の取扱いを要するものは、その旨朱書しなければならない。

4 他の課、科及び室に関係ある事件は、当該主務課長等の合議又は回覧しなければならない。

(文書の発送)

第36条 決裁済の文書にして発送を要するものは、庶務課に送付する。発送文書は、主務者が浄書校合のうえ公印を押なつしなければならない。庶務課においては、送付の旨を文書整理簿に記入し、発送するものとする。

2 発送文書の封書の記載、物品の包装は、主務課等において行うものとする。

(文書の保存)

第37条 職員は、その保管する文書を整理し、その所在を明らかにしておくと共に、その処理の促進に努めなければならない。

2 職員の保管する文書で随時照会その他に際し必要なものは、不在中でも他の職員が容易にこれを利用できるようにしておかなければならない。

(完結文書)

第38条 完結文書は、主務課長等が保管する。

2 完結文書は、完結年月日順に偏さんし、これに索引、目次及び表紙を付するものとする。

(編冊)

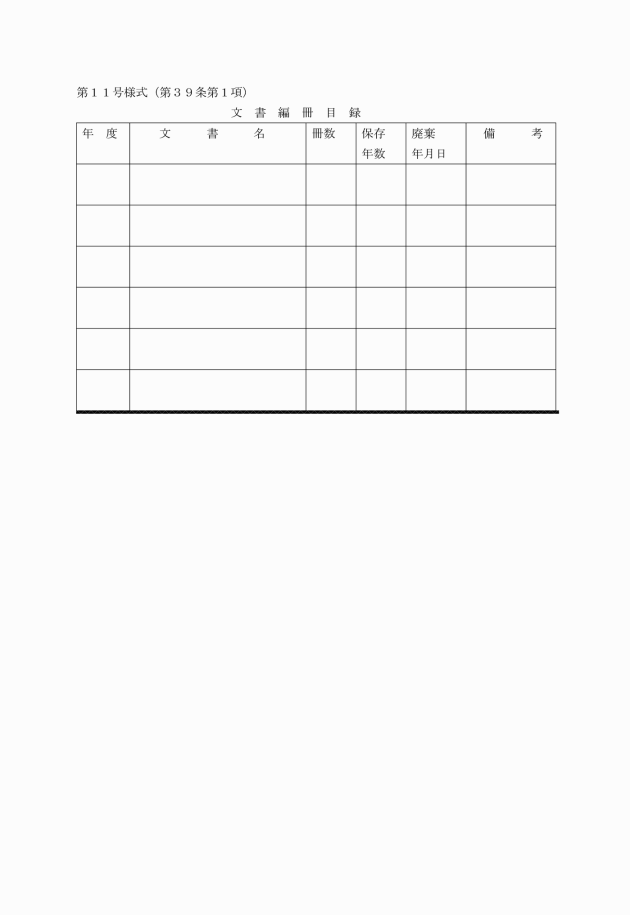

第39条 主務課長等は、完結文書で保存を要するものについてその内容及び保存期間別に編冊し、文書編冊目録(別記様式第11号)を付しておかなければならない。ただし、診療録等医務関係文書については、この限りでない。

2 文書の保存区分は、別表第2文書保存区分表によるものとする。

3 編冊は、会計年度をもってする文書は、会計年度ごとに、その他の文書は暦年ごとにするものとする。

4 第2項の区分に分割しがたい文書については、最も関係の深い区分によるものとする。

(保存期間)

第40条 文書の保存期間は、編冊した年の翌年の1月1日から起算する。

(診療録その他診療関係文書の総括管理)

第41条 診療録その他診療関係文書の保存及び廃棄については、診療録管理室長が当該診療科の部長(部長がおかれていない場合は主任医長)と合議してこれを管理するものとする。

(廃棄)

第42条 主務課長等は、完結文書のうち保存を要しない文書及び保存期間の経過した文書については、これを不用品として所定の手続によりこれを処分するものとする。

(補足)

第43条 この規程に定めるもののほか、企業団の事務処理に関し必要な事項は、企業長がその都度定める。

附則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

附則(平成20年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月28日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の職員服務規程、君津中央病院企業団庁用自動車管理規程、君津中央病院企業団表彰規程及び君津中央病院企業団処務規程の定める様式により調製した用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

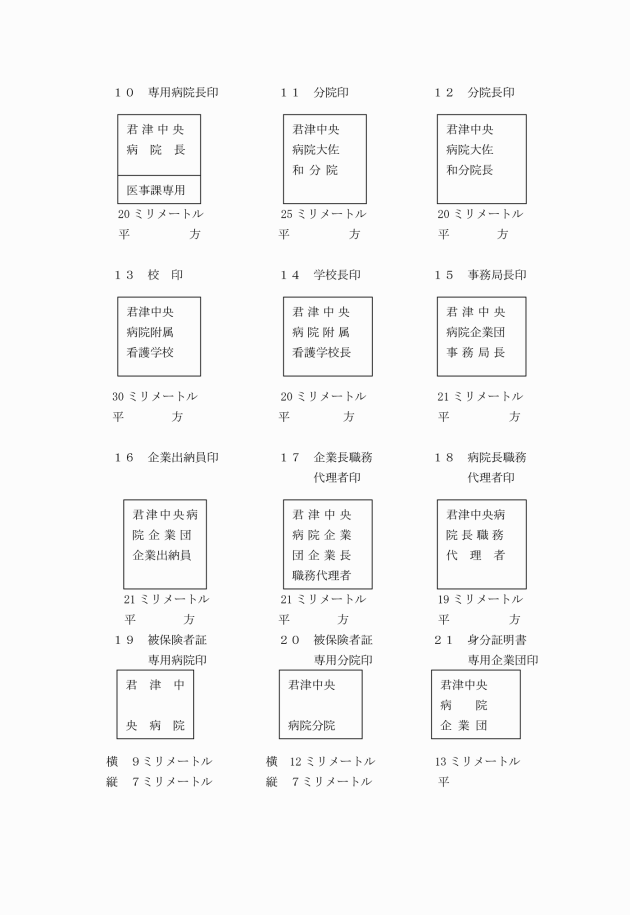

別表第1(第26条第3項)

公印番号 | 公印の種類 | 使用区分 | 書体 | 個数 | 公印管理者 |

1 | 企業団印 | 企業団名で発する文書 | てん書 | 1 | 庶務課長 |

2 | 議会印 | 議会名で発する文書 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

3 | 企業長印 | 企業長名で発する文書 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

4 | 専用企業長印 | 財務関係事務専用 | 〃 | 1 | 財務課長 |

5 | 専用企業長印 | 財務関係事務専用 | 〃 | 1 | 分院事務長 |

6 | 議長印 | 議長名で発する文書 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

7 | 副議長印 | 副議長名で発する文書 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

8 | 病院印 | 病院名で発する文書 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

9 | 病院長印 | 病院長名で発する文書 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

10 | 専用病院長印 | 医事関係事務専用 | 〃 | 1 | 医事課長 |

11 | 分院印 | 分院名で発する文書 | 〃 | 1 | 分院事務長 |

12 | 分院長印 | 分院長名で発する文書 | 〃 | 1 | 分院事務長 |

13 | 校印 | 看護学校名で発する文書 | 〃 | 1 | 看護学校事務長 |

14 | 学校長印 | 学校長名で発する文書 | 〃 | 1 | 看護学校事務長 |

15 | 事務局長印 | 事務局長名で発する文書 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

16 | 企業出納員印 | 企業出納員名をもってする文書 | 〃 | 1 | 財務課長 |

17 | 企業長職務代理者印 | 企業長職務代理者名で発する文書 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

18 | 病院長職務代理者印 | 病院長職務代理者名で発する文書 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

19 | 被保険者証専用病院印 | 被保険者証給付記録欄証明用 | 〃 | 1 | 医事課長 |

20 | 被保険者証専用分院印 | 被保険者証給付記録欄証明用 | 〃 | 1 | 分院事務長 |

21 | 身分証明書専用企業団印 | 身分証明用 | 〃 | 1 | 庶務課長 |

別表第2(第39条第2項)

文書保存区分表

第1類(永久保存)

1 例規関係書類

2 議会議員、企業長、監査委員及び職員の人事に関する書類

3 予算、決算及び出納に関する重要書類

4 財産の取得管理及び処分に関する重要書類並びに帳簿

5 公印台帳

6 会計主要帳票

7 議会の会議録及び議決書

8 企業団及び企業団の施設に係る開設許可、開設許可事項の変更許可その他重要なる許可、認可等に関する書類

9 看護学校の学籍簿及び卒業名簿

10 前各号に掲げるもののほか永久保存の必要があると認められるもの

第2類(10年保存)

1 経理に関する伝票のうち会計主要帳票以外のもの

2 決算を終えた金銭及び物品に関する資料

3 統計調査資料

4 前各号に掲げるもののほか10年保存の必要があると認められるもの

第3類(5年保存)

1 経理に関する伝票及び証票書類

2 旅行命令簿、旅行復命書及び当直日誌類

3 診療及び看護に関する帳簿書類

4 薬剤に関する帳簿書類

5 文書整理簿及び官公庁その他関係機関の往復文書で次年度以降の取扱に必要な書類

6 前各号に掲げるもののほか5年保存の必要があると認められるもの

第4類(1年保存)

第1類から第3類までに掲げるもの以外の軽易な書類、帳簿等