循環器科

循環器内科(外来17)

診療内容と特徴

| 当科の対象となる病気は狭心症、心筋梗塞などの「虚血性心疾患」、腎血管性高血圧の原因となる「腎動脈狭窄」、下肢動脈狭窄や閉塞などの「閉塞性動脈硬化症」、「弁膜症」、「心不全」、「不整脈」などです。また、手術が必要な場合は心臓血管外科と連携して診療を行っています。 なお、地元医師会の先生方との連携を大切にしていますので紹介状をお持ちいただけると、よりスムーズに診療を行なうことができます。 詳しくは循環器内科のホームページへ→ 詳しくは不整脈診療のホームページへ→ 詳しくは心不全とアミロイドーシスのページへ→ |

|

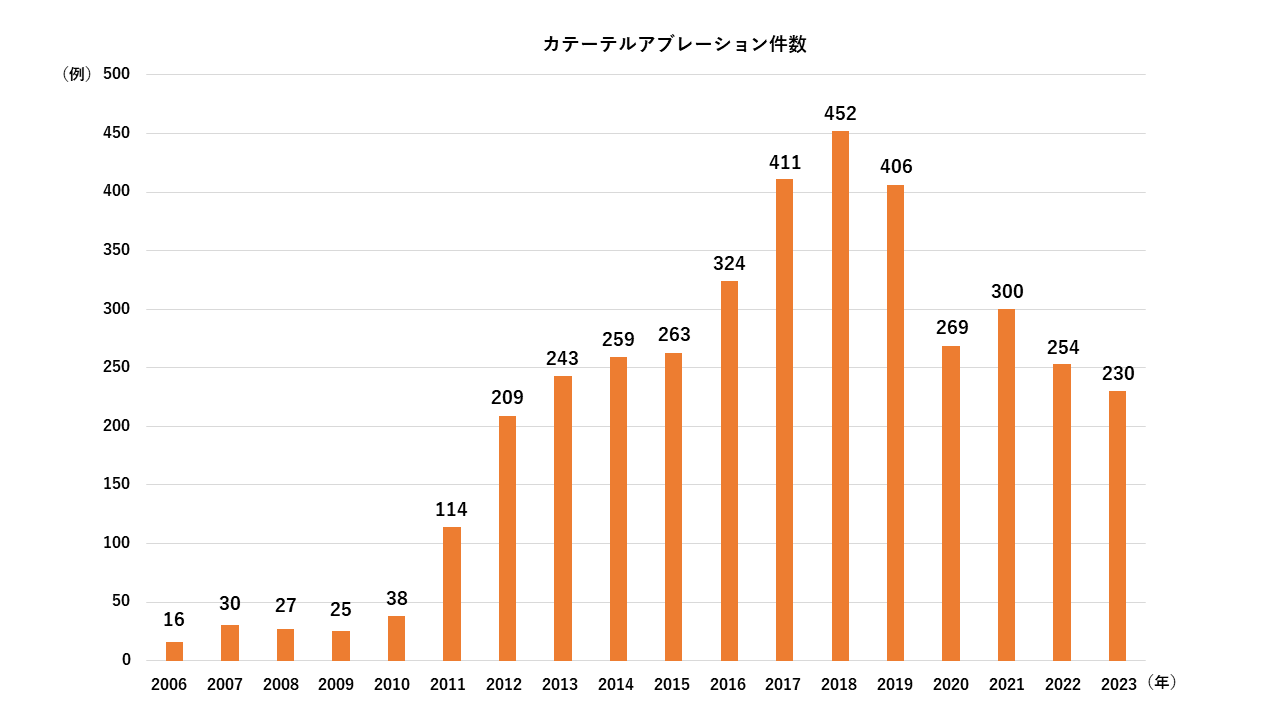

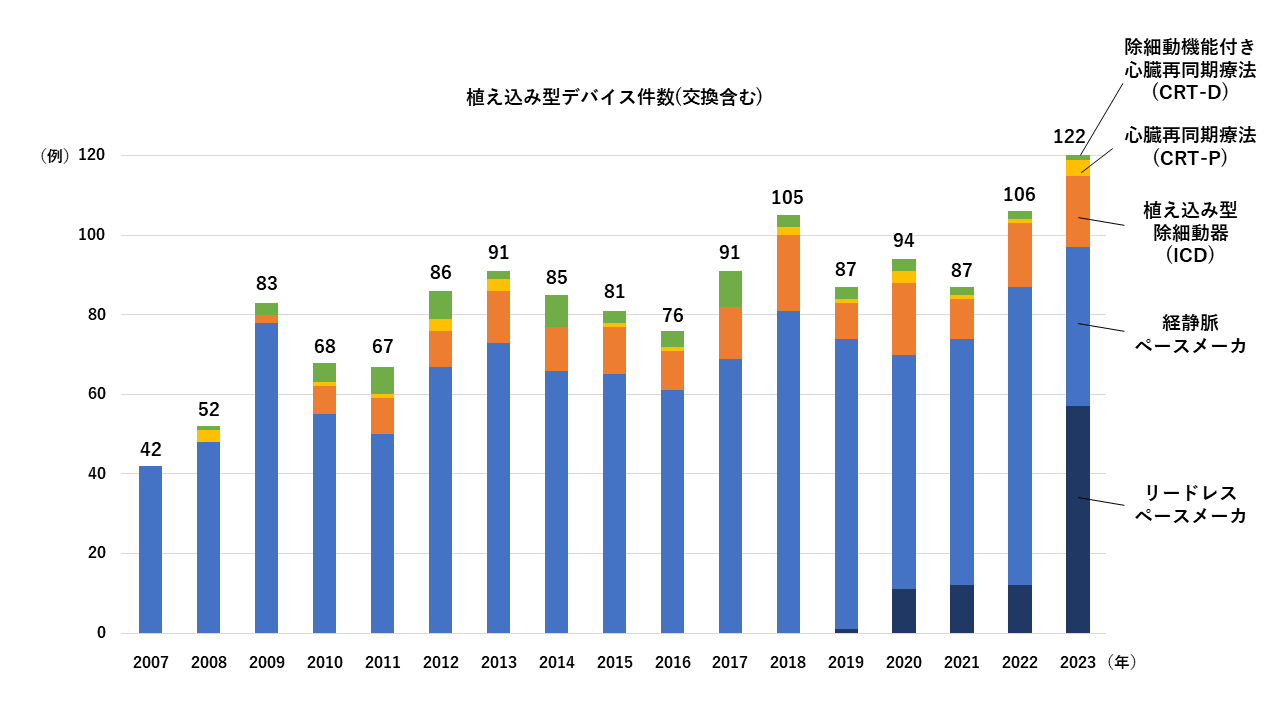

当科の歴史、診療実績 当院では以前は施設、人員などの面で急性心筋梗塞など重症の疾患に十分な診療を行えず、そのような患者さんを他の医療機関に転送しておりました。平成8年に集中治療室(ICU)ができ、平成9年にシネアンギオ装置が導入されてから心臓カテーテルを使用した近代的な循環器内科に必要な診療が行えるようになり、重症患者さんの診療が可能になりました。平成14年には経皮冠動脈形成術(PCI)が年間200例を超えるようになり、ロータブレーターを用いた冠動脈治療の認可が得られ高度の冠動脈石灰化病変のある患者さんの治療が可能になりました。平成15年の新病院移転後は専用の冠疾患集中治療室(CCU)を使用できるようになり、きわめて重症の循環器疾患にも対応が容易になりました。平成17年には、千葉市以南では初のPTSMA(閉塞性肥大型心筋症の治療)を行いました。最近では、虚血性心疾患に対するPCIは年間450件前後、下肢動脈閉寒のカテーテル治療は年間約130件程度施行しています。不整脈に関してはペースメーカーや除細動器の植え込みによる治療のほか、心房細動などに対するカテーテルアブレーションと呼ばれる根治的な治療を積極的に行っています。ことに心房細動に対するカテーテルアブレーションは年間250件前後と 日本有数の実績となっています。また、リードレスペースメーカーも年間30件ほどの治療経験があります。 平成30年からは、遠位橈骨動脈からのカテーテル挿入法を導入するなど、より低侵襲な検査、治療を目指しています。令和元年には、IMPELLA(カテーテル型人工心臓)を導入し、重症心不全を伴う心筋梗塞の初期救命率が向上しました。 |

|

最近の心臓病の傾向 狭心症、心筋梗塞は動脈硬化と関連した病気ですので、かつてはほとんどが高齢者に発症していました。しかし、このところの生活習慣や環境の変化のために以前はほとんどみられなかった若い年代の患者さんが増加しています。最近は日本人の若年者の血清コレステロール値は米国人の値を上回っており、今後さらに若年者の心筋梗塞が増加すると予想されます。喫煙、高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満、などが心筋梗塞、狭心症の危険因子となっていますので、少しでも若いうちからこれらに対するコントロールをおこない、病気を予防することが大事です。 |

|

脳梗塞と心臓病 脳梗塞は心臓と直接には関係がないように思われますが、脳梗塞の原因の約1/3は心房細動が原因であることがわかってきています。しかも心房細動が原因で起こる心原性脳梗塞はほかのタイプの脳梗塞よりも死亡率が高く、生き残っても重度の後遺症が残ることが多いことが知られています。脳梗塞予防のため、心房細動の診断を受けた場合は早めの受診をおすすめします。 |

診療時間・担当医師のご案内

診療スタッフ紹介

| 氏名 | 氷見 寿治 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局検査管理科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 千葉大学(昭和55年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会総合内科専門医 日本循環器学会専門医 日本核医学会専門医 医学博士 千葉大学循環器内科学臨床教授 |

|

| 専門分野・研究分野 | 心臓の画像診断(核医学、冠動脈CTなど) |

| 氏名 | 山本 雅史 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局次長 医務局臨床研修センター長 医務局循環器内科部長、科長 医療安全部医薬品安全管理室長 |

|

| 出身校(卒業年) | 千葉大学(平成4年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会総合内科専門医 日本循環器学会専門医 医学博士 千葉大学循環器内科学非常勤講師 千葉大学医学部臨床教授 |

|

| 専門分野・研究分野 | 狭心症・心筋梗塞の診断治療 心臓・腎臓・下肢の血管治療 新型カテーテル開発等 難治性高血圧治療 脂質管理 糖尿病管理(動脈硬化管理) |

| 氏名 | 芳生 旭志 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局循環器内科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 千葉大学(平成13年) | |

| 認定資格等 | 日本循環器学会専門医 日本内科学会総合内科専門医 元千葉大学冠疾患治療部医員 日本心血管インターベンション治療学会認定医 |

|

| 専門分野・研究分野 | 心血管カテーテル治療や心疾患診断治療技術 |

| 氏名 | 外池 範正 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局循環器内科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 千葉大学 (平成14年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会専門医 日本心血管インターベンション治療学会専門医 |

|

| 専門分野・研究分野 | 心臓カテーテル治療や心疾患診断治療技術 心血管インターベンション治療、高度石灰化病変治療 |

| 氏名 | 田中 秀造 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局循環器内科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 自治医科大学(平成14年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会総合内科専門医 日本循環器学会専門医 日本心血管インターベンション治療学会専門医 |

|

| 専門分野・研究分野 | 心血管インターベンション治療 内科ジェネラリスト 新しい治療道具(ガイドワイヤーやバルーン)の評価 |

| 氏名 | 兵働 裕介 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局循環器内科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 新潟大学(平成19年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会総合内科専門医 日本循環器学会専門医 日本心血管インターベンション治療学会専門医 |

|

| 専門分野・研究分野 | 心血管インターベンション治療、冠動脈イメージング研究 |

| 氏名 | 石村 昌之 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局循環器内科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 三重大学(平成20年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会専門医 医学博士 日本不整脈心電学会不整脈専門医 ICD/CRT研修修了証取得者 |

|

| 専門分野・研究分野 | 不整脈カテーテルアブレーション、ペースメーカー(リードレス、ICD、CRT) |

| 氏名 | 高原 正幸 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局循環器内科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 日本大学(平成20年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会認定内科専門医 医学博士 総合内科専門医 日本循環器学会専門医 日本心血管インターベンション治療学会 認定医 浅大腿動脈ステントグラフト実施医 |

|

| 専門分野・研究分野 | 冠動脈・下肢動脈インターベンション、末梢動脈疾患の診断治療など |

| 氏名 | 葛 備 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局循環器内科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 弘前大学(平成21年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会専門医 |

|

| 専門分野・研究分野 | 循環器全般、冠動脈インターベンション 心臓・血管カテーテル法、インターベンション治療、心アミロイドーシス |

| 氏名 | 寺林 郁人 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局循環器内科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 自治医科大学(平成22年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会認定内科医 | |

| 専門分野・ 研究分野 | 循環器全般 心臓・血管カテーテル法、インターベンション治療 |

| 氏名 | 山浦 貴士 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局循環器内科医長 | |

| 出身校(卒業年) | 信州大学(平成30年) | |

| 認定資格等 | ||

| 専門分野・ 研究分野 | 循環器全般 |

| 氏名 | 尾崎 僚 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 後期臨床研修医 | |

| 出身校(卒業年) | 新潟大学(令和3年) | |

| 認定資格等 | ||

| 専門分野・ 研究分野 | 循環器全般 |

| 氏名 | 高山 晃平 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 後期臨床研修医 | |

| 出身校(卒業年) | 日本医科大学(令和4年) | |

| 認定資格等 | ||

| 専門分野・ 研究分野 | 循環器全般 |

非常勤(五十音順)

| 氏名 | 関根 泰 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 前部長 | |

| 出身校(卒業年) | 千葉大学(平成8年)千葉大学大学院修了 | |

| 認定資格等 | 日本循環器学会専門医 医学博士 | |

| 専門分野・研究分野 | 心エコーによる心臓病の診断 心不全診療 | |

| ※毎週 月曜日・水曜日・金曜日 午後 、木曜日 午前 | ||

| 氏名 | 関根 有希子 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 非常勤医師 | |

| 出身校(卒業年) | ||

| 認定資格等 | ||

| 専門分野・研究分野 | 心エコーによる心臓病の診断 | |

| ※ 毎週月・木曜日 | ||

| 氏名 | 藤本 善英 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 元部長(国際医療福祉大学成田病院兼任) | |

| 出身校(卒業年) | 千葉大学 (平成5年) | |

| 認定資格等 | 日本内科学会総合内科専門医 日本循環器学会専門医 日本心血管インターベンション治療学会専門医 |

|

| 専門分野・研究分野 | 狭心症・心筋梗塞の診断と冠動脈カテーテル治療 | |

| ※ 火曜日 心カテーテル治療 | ||

診療実績

2025年5月13日 定期更新実施

不整脈診療

| 不整脈について > | カテーテルアブレーション > |

| 診療実績 > | 植え込み型ディバイス > |

| 医師紹介 > | 外来診療・お問い合わせ > |

不整脈について

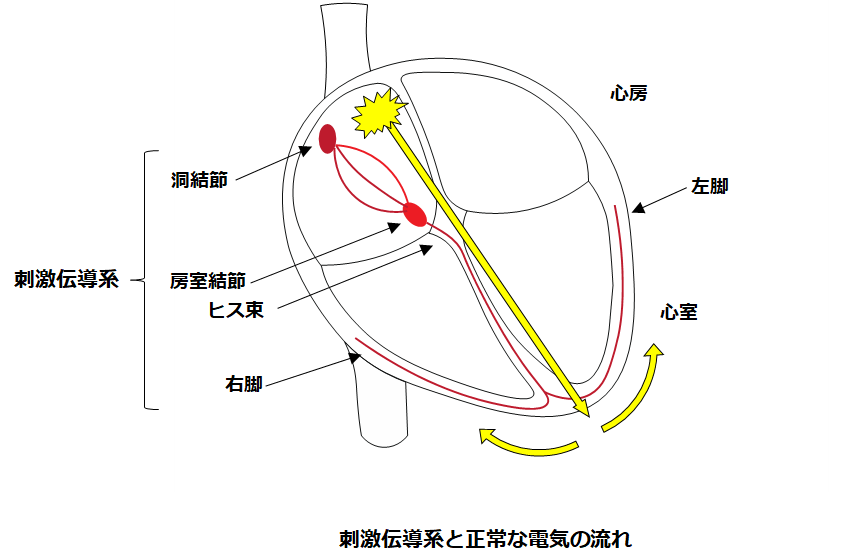

ヒトの心臓の中には電気信号が流れており、その電気信号が心臓の筋細胞に伝わることに よって収縮運動が起こります。心臓内には洞結節(洞房結節)という人間が本来持っているペース メーカ細胞群があり、電気信号はそこから1分間に60〜100回ほど発生しています。

その電気信号が心臓全体に流れるための電線を刺激伝導系といい、電気信号が刺激伝導系を伝わり心臓が収縮すると、全身に血液が送られ脈拍として触れることができます。

心拍数が100回/分を超える場合を頻脈といい、60回/分未満を徐脈といいます。また 不規則性に、単発または連発で拍動する不整脈を期外収縮といいます。頻脈は動悸や息切れ、 胸の不快感・失神などを引き起こし、徐脈はめまい・倦怠感・失神などを引き起こします。 期外収縮は無症状のことも多いですが、「脈がとぶ」症状を感じることもあります。

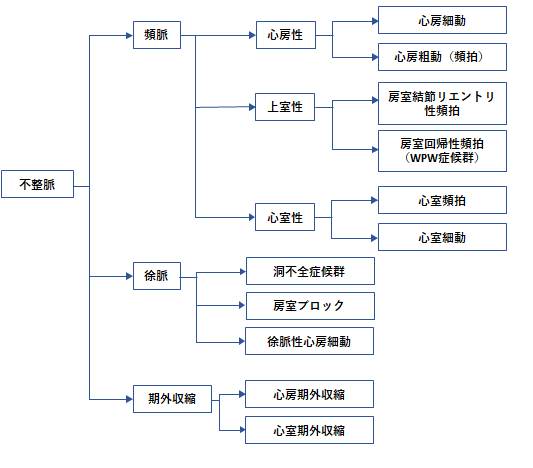

不整脈の分類

不整脈の治療

頻脈に対する治療は①カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)、②薬物治療、 ③電気的除細動(植え込み型除細動器を含む)となります。年齢や症状に応じて治療を行うかどうか決定します。難治が予想される場合は、上記3つを組み合わせて治療することも あります。

期外収縮に対する治療は①カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)、②薬物治療となります。頻度や症状に応じて治療を行うかどうか決定します。

それぞれの不整脈について

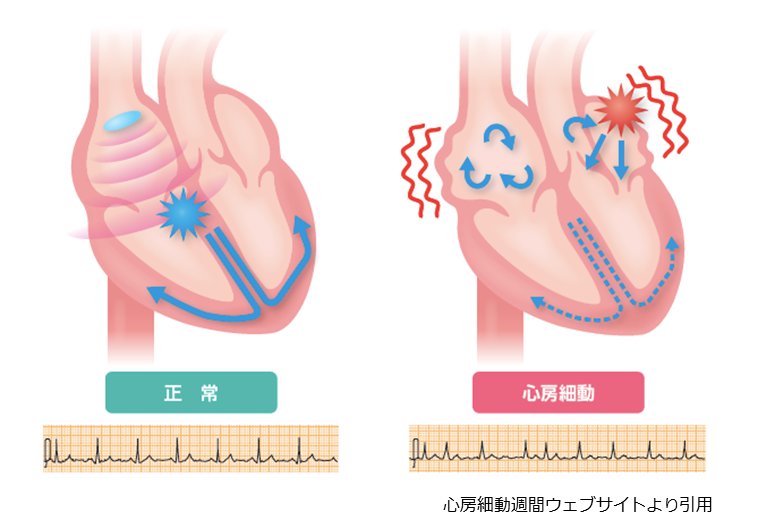

心房細動

心房細動は不整脈の中で最も多い疾患で、発作時は心臓の“心房”と呼ばれる部分が 痙攣したような動きになります。心臓にもともと病気がない人でも年齢が上がるにつれて多くみられるようになり、様々な症状や病気を引き起こします。初めの頃は 発作と停止を繰り返す発作性心房細動、発作が1週間以上持続すると持続性心房細動、1年以上持続すると長期持続性心房細動という病名になり、持続時間が長いほど治療 が困難になると言われています。

心房細動の初期は発作時に心拍数が上昇してしまうため動悸症状を感じやすいと 言われています。他にも運動した時に息切れ症状を感じてしまう場合もあれば、じっとしている時でも胸の不快感を自覚することがあります。心房細動が慢性化した場合や、 また慢性化していなくても約40%の方は動悸などの症状を感じにくいと言われています(※)。しかしそうした症状がなくても以下のような深刻な合併症をきたす場合もあり、 注意が必要です。

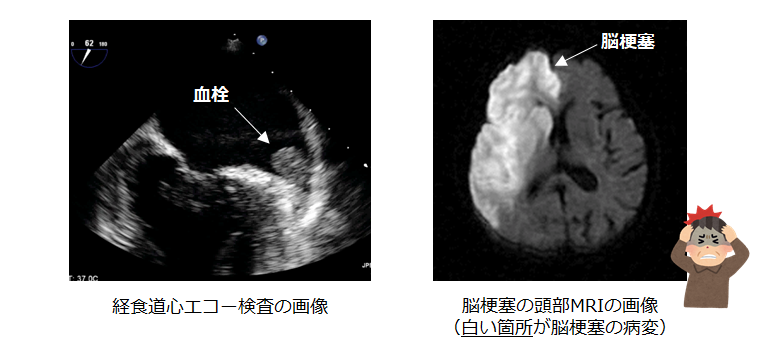

心房細動の症状② 脳梗塞・全身性塞栓症

心臓の中における血流が滞ることによって血栓(血のかたまり)が形成されます。

それが全身に飛ぶことによって様々な塞栓症を引き起こします。特に重大なのが脳梗塞で、もともと血圧が高い方や糖尿病をお持ちの方、75歳以上の方が発症しやすいと言われています(※)。また心房細動が原因で発症する脳梗塞は他の原因よりも重症化することが 知られています。(下記はいずれも当院実施の検査画像)

※ Ann Intern Med 2009;151:297–305

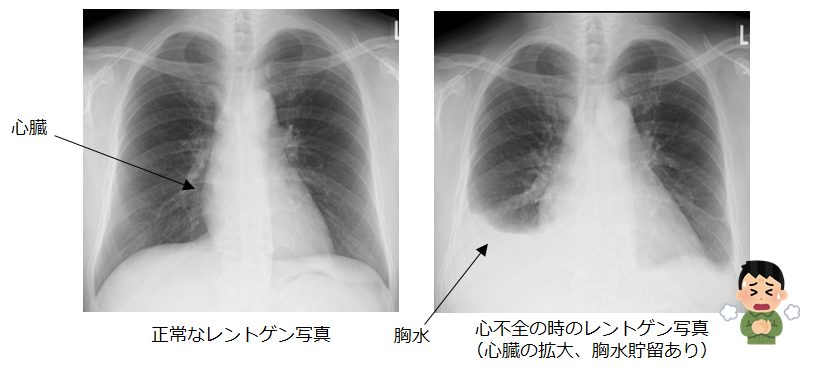

心房細動の症状③ うっ血性心不全

心拍数が非常に速い心房細動を発症したり、また心房細動を長い年月放置しておくと心臓の動きが悪くなってくることがあります。心臓は体の中で「血液ポンプ」として働いているのでその動きが悪くなると血液の循環が滞り、足がむくんだり肺に水が溜まる心不全の症状が出現することがあります。

ごく小さな脳梗塞は無症状ですが、それを長年積み重ねると認知症になりやすくなるという報告があります(※1)。また介護が必要になる疾患としては認知症が最も多く、次いで脳梗塞をはじめとした脳血管疾患が多いとされています(※2)。

よって心房細動により将来的に生活の質が低下する可能性があり、注意が必要です。

※1. JAMA Neurol.2015 Nov;72(11):1288-94.

※2. 厚生労働省HP国民健康基礎調査より

心房粗動(頻拍)

心房粗動は色々なタイプがあり、もともと心臓に病気がない人でも起こるものもあれば、心臓手術後に起こるもの、また心房細動に対するカテーテルアブレーション後に起きやすいものもあります。心房細動と同じく、“心房”と呼ばれる部分が痙攣したような動きになります。心房細動に準じて治療を行います。

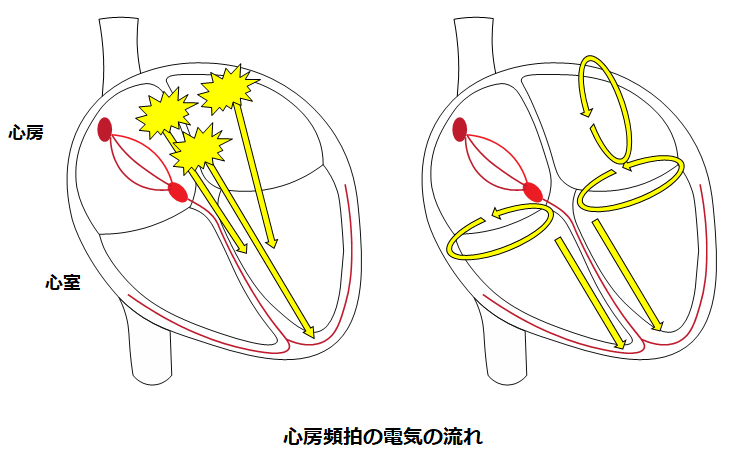

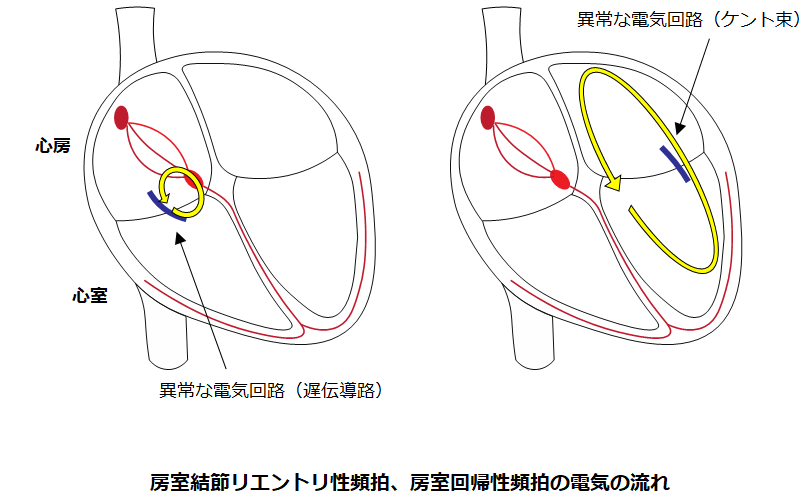

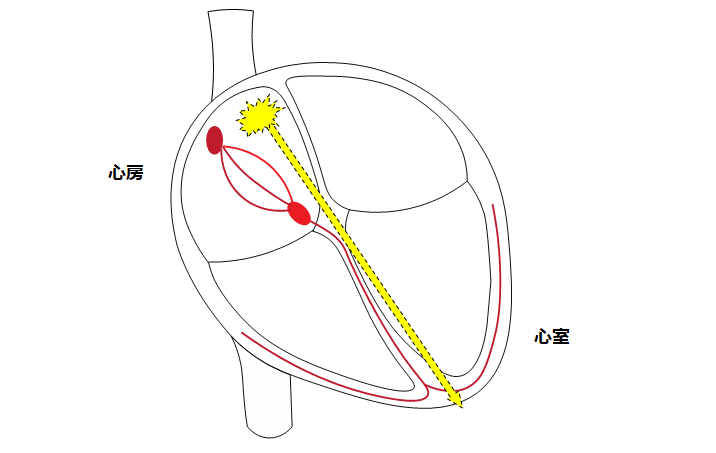

房室結節リエントリ性頻拍、房室回帰性頻拍

房室結節リエントリ性頻拍と房室回帰性頻拍は、「異常な電気回路」を介して心臓の中で電気興奮が旋回する頻脈で、激しい動悸症状を自覚する場合があります。

カテーテルアブレーションが唯一の根治治療となります。タイプによって様々ですが、カテーテルアブレーションにより概ね90%以上の成功率が期待できます。

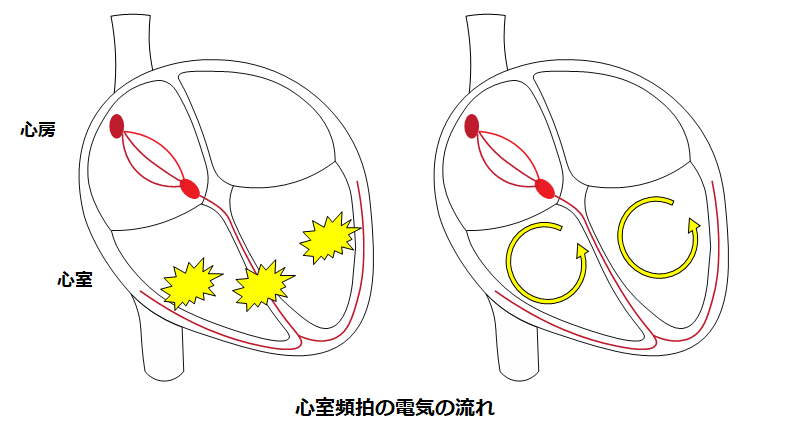

心室頻拍

心臓の中の“心室”と呼ばれる部分から発生する不整脈です。心筋梗塞や心筋症といった病気が原因で発症することもありますが、特に心臓の病気がなくても発症するケースもあります。電気信号の流れ方も含めて様々なパターンがありますが、突然死の可能性があるため、カテーテルアブレーションだけでなく、植え込み型除細動器が必要になる場合があります。

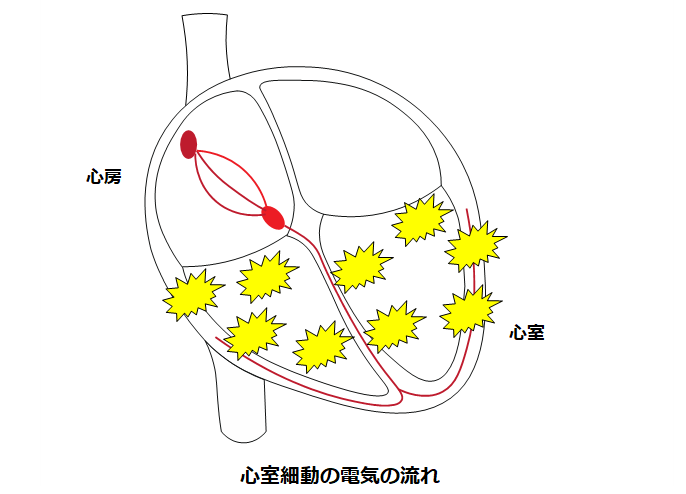

心室細動

心臓の中の“心室”と呼ばれる部分から発生する不整脈です。心筋梗塞が原因で発症する場合もあります。突然死の原因となります。カテーテルアブレーションは特殊なケースを除いて無効であり、植え込み型除細動器と薬物治療で再発を予防します。

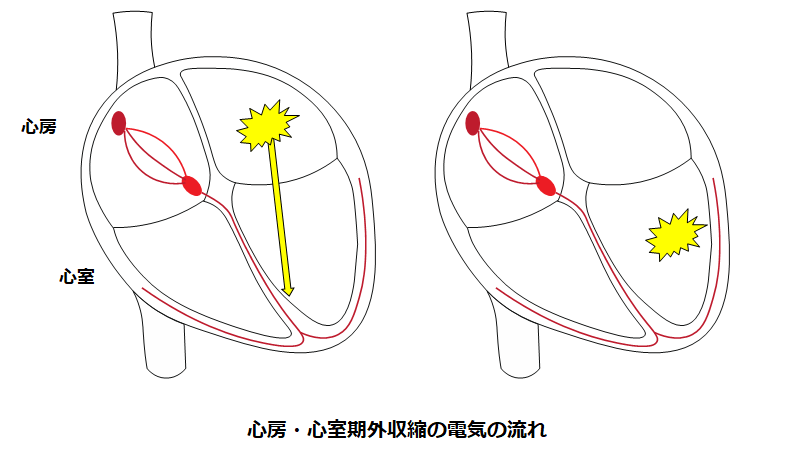

心房・心室期外収縮

心房または心室から不規則なタイミングで電気信号が発生します。特に心臓の病気がなくても起こります。数が少なければ治療の必要はありません。症状や頻度によって治療を行うかどうか決定します。

洞不全症候群

洞結節(洞房結節)からの電気信号の数が減ることによって心拍数が減少します。年齢とともに発生する頻度が増えます。原則としてペースメーカー植え込みが必要となりますが、心房細動と合併するタイプはカテーテルアブレーションを行うことで改善することもあります。治療方針は症状や年齢などを考慮して決定します。

房室ブロック

刺激伝導系が断線し、電気信号が正しく心室に伝わらないことによって心拍数が減少します。

心筋梗塞に合併し、一時的に出現することもありますが、多くは年齢とともに頻度が増え、不可逆性です。突然死の原因になることもありますのでめまいや失神、息切れや倦怠感などの症状があれば速やかなペースメーカー植え込みが必要となります。

徐脈性心房細動

当初は頻脈だった心房細動が時間の経過とともに徐脈に変化することもあります。刺激伝導系の断線や心房の電気活動が低下していることなどが原因と考えられています。めまいや息切れ、倦怠感などの症状があればペースメーカー植え込みの適応となります。

カテーテルアブレーション

高周波を発するカテーテルを足の付け根(鼠径部)から挿入して心臓の中に進めます。

不整脈の原因となっている箇所に対して高周波による焼灼(アブレーション)を行い不整脈を根治させます。症例によって右首や右手首からカテーテルを挿入することもあります。

カテーテルアブレーションの術中風景

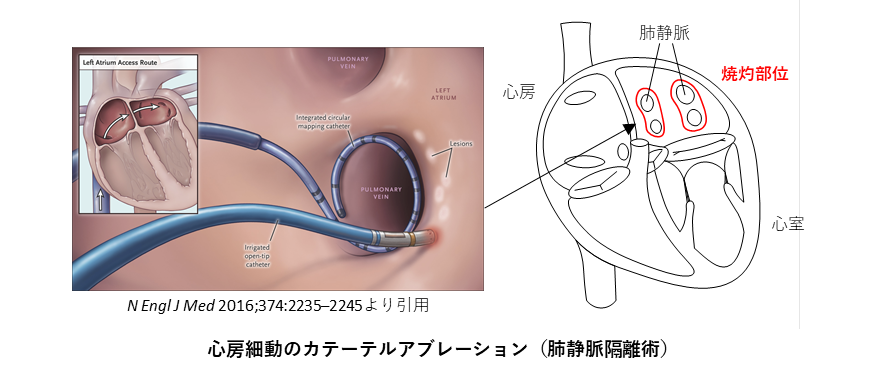

心房細動のカテーテルアブレーション

発作性心房細動の約90%が左心房にある肺静脈が原因といわれています。ここから異常な電気信号(トリガー)が発生し、心房内に伝わることで心房細動が引き起こされると考えられており、心房細動アブレーションはこの電気信号が心房内に伝わってこないように、肺静脈入り口の周囲を通電・焼灼して電気的な交通を遮断します(上図)。この手術は肺静脈隔離術といいます。

また心房細動は肺静脈のみならず、右心房にある上大静脈が原因で発症するものもあれば、頻度は少ないものの心房内からの異常信号で発症することもあります。その場合、追加の治療が必要になります。

心房細動が発症するメカニズムは研究により明らかとなりましたが、一旦発症した心房細動がなぜ持続するのかについては完全には解明されていません。そのため持続性心房細動に対するカテーテルアブレーションの治療成績は、発作性心房細動に対するそれと比較し低いと言われています。持続性心房細動に対して肺静脈隔離術だけ行なっても術後1年以内に 40%程度再発してしまうというデータもあります(※)。そのため持続性心房細動に対しては各施設が色々な工夫を行い治療しているのが現状です。当院では発作性心房細動に対しても、以下のような工夫を行いアブレーションを行なっています。

※N Engl J Med 2015;372:1812-1822

① 上大静脈を含む非肺静脈起源のトリガーに対するアブレーション

上記の通り、心房細動は肺静脈以外からの異常な電気信号(トリガー)でも発生します。そのため当院では肺静脈隔離(術)に加えて上大静脈に対するアブレーションも積極的に行なっています。また心臓内から発生するトリガーを同定するために薬剤を使って誘発しアブレーションを行なっています。これらの追加治療を行うことで成功率を少しでも高めることができるよう工夫しています。

② 全身麻酔と局所麻酔の併用

局所麻酔のみでアブレーションを行うことも可能ですが、当院では局所麻酔と全身麻酔を併用し、術中の苦痛を可能な限り軽減するよう努めています。また原則、尿道バルーンの挿入は行いません。また鼠径部をはじめとしたカテーテル挿入部は縫合して止血しますので術後の安静時間も短く、麻酔が覚めた段階で動くことができます。

③ 高濃度エタノールを併用した線状焼灼

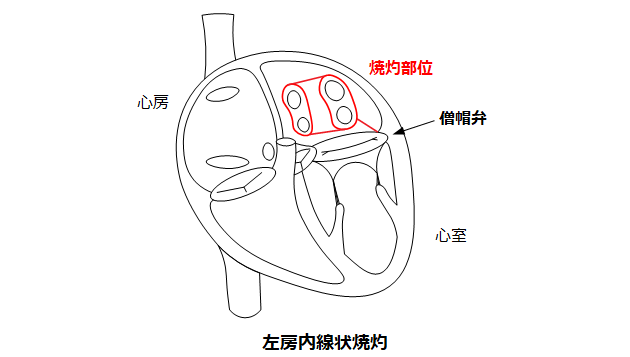

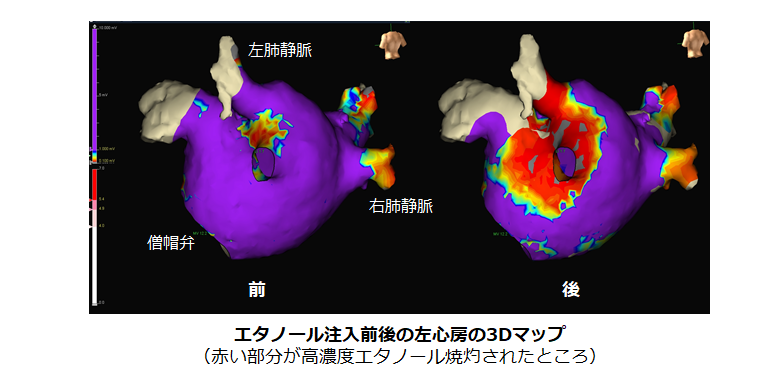

上で述べた通り、持続性心房細動は肺静脈隔離術だけでは再発してしまうことが多いため、追加の治療が必要となる場合があります。当院では左心房内に“線を引く”ような形で焼灼する左房内線状焼灼(下図)を積極的に行なっています。これは心房細動のトリガーに対する治療ではなく、心房細動を自然停止しやすくするための治療です。線状に焼灼した部分で電気信号の流れが遮断され、心房細動が停止しやすくなると考えられています。医学的根拠の確立はまだ途上ですが、成功率を少しでも高めるために当院ではこの方法を採用しています。

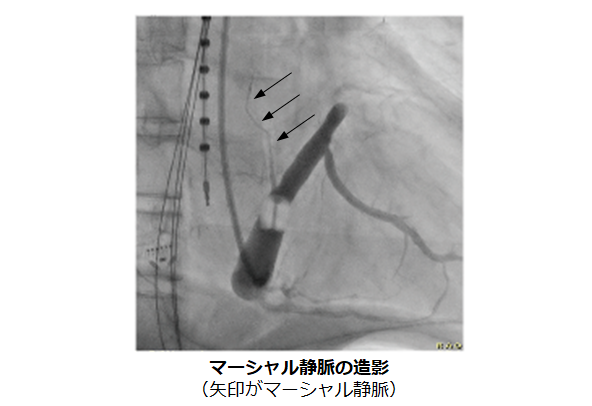

問題点として、心臓の筋肉が厚い僧帽弁輪においては高周波の焼灼だけだと効果が不十分な場合があります。不十分な焼灼は逆に他の不整脈(心房頻拍)の原因となってしまうことがありますので、それを解決するために当院では高濃度エタノールを併用してアブレーションを行います。

マーシャル静脈という僧帽弁輪付近にある細い血管に高濃度エタノールを注入することで心房を焼灼します。これを行うことで僧帽弁輪アブレーションの成功率が飛躍的に向上することが当院のデータでも示されています(※1)。エタノールによる焼灼は僧帽弁輪以外にも肺静脈や心臓周囲の自律神経をも焼灼すること、術後に心房頻拍が発症することも抑制する効果も示されており、心房細動アブレーションの成功率向上に寄与することが期待されています。

※1 J Cardiovasc Electrophysiol. 2021;32:2116-2126

心房細動以外のカテーテルアブレーション

当院では全てのカテーテルアブレーションも原則、全身麻酔で行っています。心房細動のアブレーションと異なり短時間で終了することも多いため、原則、尿道バルーンは挿入しません。また穿刺部は縫合して止血するので術後は比較的早い段階で動くことができます。

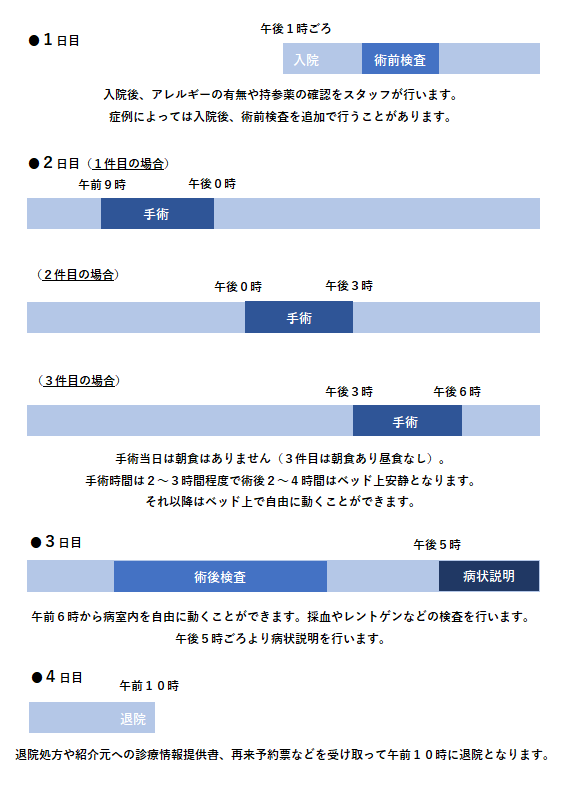

カテーテルアブレーション治療を受ける方のスケジュール

カテーテルアブレーションの入院期間は原則3泊4日となります。

退院後の生活

退院日より入浴は可能です。散歩などの歩行も問題ありませんが、自動車運転は退院後1週間は控えて下さい。ジョギングなどの心拍数が上昇する運動は2週間程度避けて下さい。

退院日より入浴は可能です。散歩などの歩行も問題ありませんが、自動車運転は退院後1週間は控えて下さい。ジョギングなどの心拍数が上昇する運動は2週間程度避けて下さい。また飲酒は不整脈を起こしやすくするため退院してから1ヶ月程度は控えて下さい。

仕事の復帰は業種や業務内容によって変わりますので入院中に主治医までお尋ね下さい。

カテーテルアブレーション後に起こりうる合併症

心房細動が持続することにより血液の流れが滞り、心臓内に血の塊(血栓)が形成されることがあります。またカテーテルアブレーションで火傷した部分に血栓が形成されやすいことが知られており、術後も抗凝固薬の内服が必要になります。完全に予防することは難しく、0.3%程度の確率で起こりうるとされています。当院での発症確率は0.1%程度です。

心房細動が持続することにより血液の流れが滞り、心臓内に血の塊(血栓)が形成されることがあります。またカテーテルアブレーションで火傷した部分に血栓が形成されやすいことが知られており、術後も抗凝固薬の内服が必要になります。完全に予防することは難しく、0.3%程度の確率で起こりうるとされています。当院での発症確率は0.1%程度です。

心房細動から心不全を発症するケースが非常に多いとされています。アブレーション後に心不全の兆候があれば、利尿薬などを用いて心不全治療を強化します。

心房細動から心不全を発症するケースが非常に多いとされています。アブレーション後に心不全の兆候があれば、利尿薬などを用いて心不全治療を強化します。

③ 血管損傷

頻度は少ないものの、カテーテルを挿入した静脈の隣にある動脈が傷つけられることがあります。術後、歩行中に痛みを感じる場合はすぐに相談して下さい。発症する頻度は 0.2%程度です。

④ 食道迷走神経障害

食道と並走している迷走神経が火傷することにより胃や腸の動きが一時的に悪くなることが あります。発症頻度は0.1%程度です。

⑤ 徐脈性不整脈

心拍数が異常に増加する心房細動などの頻脈性不整脈がある一方、心拍数が異常に低下する徐脈性不整脈が存在します。徐脈性不整脈と診断された患者の40〜70%に心房細動が併存している※といった報告があり、比較的まれではありますがカテーテルアブレーション術後にめまいや失神を発症することがあります。これは今まで心房細動に隠れていた徐脈性不整脈が、心房細動が治ることによって表に出てくるためと考えられており、場合によってはペースメーカ植え込みが必要になってくることもあります。

カテーテルアブレーションの術前に徐脈性不整脈の存在を予想することは難しいと考えられており、もし術後に徐脈になった場合は症状や検査結果をふまえてペースメーカの必要性を検討していくことになりますのであらかじめご承知おき下さい。

※N Engl J Med. 2002; 346:1854–1862 J Cardiovasc Electrophysiol. 2002; 13:542–547

初回治療後に心房細動が再発してしまった患者さんへ

初回治療後に再発してしまう主な理由としては、

① 初回治療時の焼灼が不十分だった。

② 肺静脈以外に心房細動の原因となるトリガーを有していた。

③ 時間の経過とともに、心臓内に新たに不整脈の原因となる基質が形成された。

①の場合

初回治療時の焼灼が不十分であっても、焼灼直後は判別しにくい場合があります。しばらくすると焼灼した部分が元通りになってしまうことで、伝導性が回復し心房細動が再発してしまうことがあります。

②の場合

上で述べたように発作性心房細動の90%以上が左心房にある肺静脈が原因と言われています。

他にも数%程度の割合で上大静脈が原因となることもあり、当院では肺静脈と上大静脈に対してアプローチをすることで成功率を向上させていますが稀に肺静脈と上大静脈以外が原因となることがあります。これは心臓内から異常な電気信号(トリガー)が発生するためで、肺静脈同様心房細動へと進展することがあります。初回アブレーション時から薬剤を使用して誘発してはいるものの、標的となる部位が絞りにくいためアブレーションの成功率が比較的低いと 考えられています。

③の場合

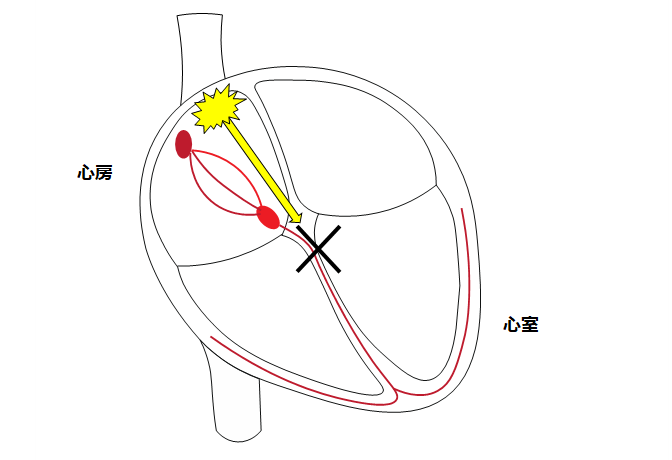

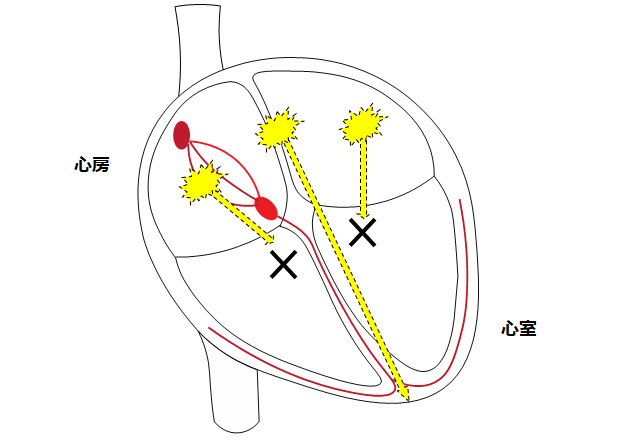

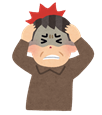

正常な心筋では、電気信号がスムーズに通過していきますが、傷害された心筋は電気信号の流れが複雑化するようになります。時間の経過と共に心筋が傷害されていくと下記のように電気が局所で旋回しやすくなり、不整脈が起きやすくなると考えられています。

2回目のカテーテルアブレーションはこれらを踏まえて治療を行うため、

根治率は初回治療のみと比べて上昇します。

植え込み型デバイス(ペースメーカなど)

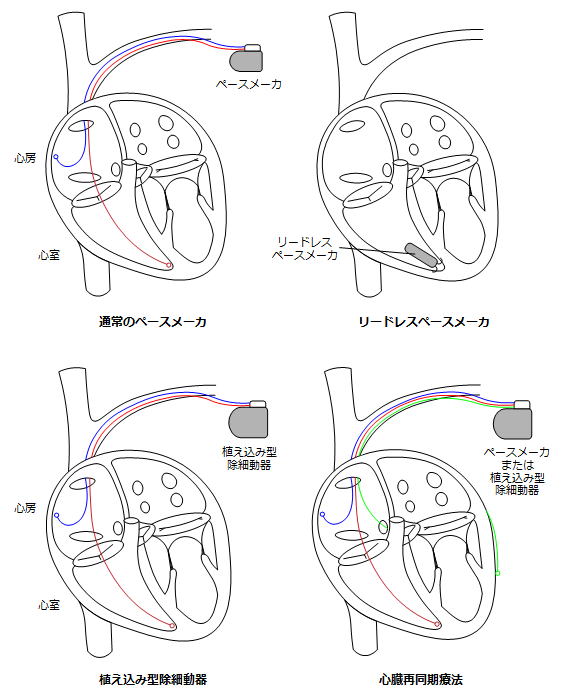

洞不全症候群や房室ブロックなどの徐脈に対する治療としてペースメーカ植え込みを行います。ペースメーカ本体より微弱な電気を流し、心臓を60回/分以上で動かすことによってめまい症状や失神を防ぐことができます。

ペースメーカは左前胸部に植え込みます。皮膚を4〜5cmほど切開し本体を植え込みます。

通常2本のリード線を心房および心室内に留置して本体に接続します。(下図)またリード線の留置を必要としないリードレスペースメーカの植え込みも行なっています。徐脈の種類によって、また併存疾患などで適応を決定します。

致死性の頻脈に対しては発作時に電気的除細動を行うために植え込み型除細動器(ICD)の植え込み手術を行うことがあります。ペースメーカと同様に本体と1本または2本のリード線を挿入し心臓内に留置します。また心不全に対する治療として心臓再同期療法(CRT)を行うことがあります。この場合、心室に2本リード線を留置するためリード線は合計3本になります。これらの手術は全て局所麻酔で行われ、ペースメーカと植え込み型除細動器の手術時間は概ね1時間程度、心臓再同期療法は2〜3時間程度となっています。ペース メーカ・植え込み型除細動器の新規植え込みでは3泊4日、交換は2泊3日で行います。

心臓再同期療法は新規植え込みで1週間、交換は2泊3日で行います。

退院後の生活

退院1週間後、創部が完全に治癒したら入浴が可能です。植え込み側の腕を上げることはほとんど問題ありませんが水泳やゴルフなどの腕を回す運動は2ヶ月程度控えて頂いています。

当院ではペースメーカは1年ごと、植え込み型除細動器および心臓再同期療法後は半年ごとにフォローアップします。また植え込み型除細動器および心臓再同期療法後は遠隔モニタリングを導入し、致死的な不整脈の発生やデバイスのトラブルなどに速やかに対応できる体制をとっています。

本体の電池寿命は通常のペースメーカで5〜10年、リードレスペースメーカと植え込み型除細動器で5〜7年、心臓再同期療法は5年程度が目安となります。

現在使われているペースメーカは一定の条件を満たせばMRI検査を行うことができます。

施行にはいくつか条件がありますので診察時にお尋ね下さい。

ペースメーカをはじめとした植え込み型デバイスは高圧電流から生じる磁界の影響を受ける可能性があります。詳細は以下のサイトをご参照下さい。

http://www.jadia.or.jp/images/poster/wide/2011.pdf(日本不整脈デバイス工業会ホームページ)

また植え込み型除細動器の手術を受けた方は自動車運転を制限されることがあります。詳細は以下のサイトをご参照下さい。

http://new.jhrs.or.jp/public-site/activities04/pub-icd-crt/ (日本不整脈心電学会ホームページ)

診療実績

当院では年間200〜300件程度の手術が行われています。

(2016年から2019年は常勤医2名による手術件数、現在は1名で実施)

徐脈に対するペースメーカや致死性の頻脈に対する植え込み型除細動器(ICD)の手術、そして心不全に対する心臓再同期療法としてCRT-P/CRT-Dの植え込み手術を年間100件程度行なっています。(交換も含む)

医師紹介

|

|

|||||

業績・論文(筆頭著者のみ)

第4回千葉大学循環器内科若手奨励賞 最優秀賞

第222回日本循環器学会関東甲信越地方会YIA最終選考

Ishimura M, Yoshimori A, Yamamoto M, Himi T, Kobayashi Y. Left atrial dual-loop reentry with endocardial and epicardial conduction pathway. HeartRhythm Case Rep. 2024 Sep 13;10(12):936-940. DOI: 10.1016/j.hrcr.2024.09.007☜(HeartRhythm Case Reportのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Yamamoto M, Himi T, Kobayashi Y. Comparison of the effect of ethanol infusion into the vein of Marshall between with and without collateral veins. J Cardiovasc Electrophysiol. 2024 Jan;35(1):25-34. DOI: 10.1111/jce.16115.☜(Wiley Online Libraryのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Yamamoto M, Himi T, Kobayashi Y. Efficacy and durability of posterior wall isolation with ethanol infusion into vein of Marshall. J Cardiovasc Electrophysiol. 2023;1-10. DOI: 10.1111/jce.15977☜(Wiley Online Libraryのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Yamamoto K, Yamamoto M, Himi T, Kobayashi Y. Cardiac arrest due to late-onset coronary artery spasm after radiofrequency catheter ablation in a patient with an implantable cardioverter-defibrillator. Journal of Cardiology Case 2023 Feb;27(5):207-211 DOI:https://doi.org/10.1016/j.jccase.2023.02.006☜(Journal of Cardiology Casesのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Yamamoto K, Yamamoto M, Himi Y, Kobayashi Y. Roof-dependent atrial flutter with epicardial conduction pathway masked by left atrium posterior wall debulking ablation. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2022;00:e12997. DOI: 10.1111/anec.12997☜(Wiley Online Libraryのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Yamamoto M, Himi Y, Kobayashi Y. Long‐term outcome of adenosine‐induced atrial fibrillation after atrial fibrillation ablation: A propensity score matching analysis. Pacing Clin Electrophysiol. 2022;1–8.DOI: 10.1111/pace.14557☜(Wiley Online Libraryのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Yamamoto M, Himi T, Kobayashi Y. Durability of mitral isthmus ablation with and without ethanol infusion in the vein of Marshall. J Cardiovasc Electrophysiol. 2021 Aug;32(8):2116-2126. DOI: 10.1111/jce.15107☜(Wiley Online Libraryのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Yamamoto M, Himi Y, Kobayashi Y. Real-time visualization of left inferior pulmonary vein isolation by ethanol infusion into the Marshall vein. Heart Rhythm. 2021 Feb;18(2):323-324. DOI: 10.1016/j.hrthm.2020.09.010☜(Heart Rhythmのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Yamamoto M, Himi Y, Kobayashi Y. Atrial flutter with alternating tachycardia cycle length after atrial fibrillation ablation. HeartRhythm Case Rep. 2020 Oct 23;7(1):34-38. DOI: 10.1016/j.hrcr.2020.10.008☜(HeartRhythm Case Reportのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Hama Y, Yamamoto M, Himi Y, Kobayashi Y. Infective endocarditis associated with recurrent cardiac tamponade after cardiac resynchronization therapy. HeartRhythm Case Rep. 2019 Jul 12;5(9):468-471. DOI: 10.1016/j.hrcr.2019.07.004☜(HeartRhythm Case Reportのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Ueda M, Miyazawa K, Kajiyama T, Hashiguchi N, Nakano M, Kondo Y, Kanaeda T, Hiranuma Y, Kobayashi Y. Unexpected and unmanageable malfunctions of current co-radial pacemaker leads. Europace. 2015 Jan;17(1):166. DOI: 10.1093/europace/euu187☜(Europaceのサイトにリンクします。)

Ishimura M, Takayama M, Saji M, Takamisawa I, Umemura J, Sumiyoshi T, Tomoike H, Kobayashi Y. A case of hypertrophic obstructive cardiomyopathy with aortic stenosis. J Cardiol Cases. 2014 Jan 15;9(4):129-133. DOI: 10.1016/j.jccase.2013.12.003☜(Journal of Cardiology Casesのサイトにリンクします。)

外来受診・お問い合わせ

病院までのアクセスは病院ホームページをご参照下さい。

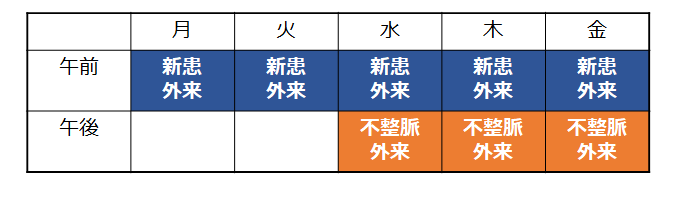

循環器の新患外来は月曜日〜金曜日の午前8時〜11時に受付しています。

不整脈外来は水曜日・木曜日・金曜日の午後になります。

紹介状のお持ちの患者さんは、患者総合支援センターへお問い合わせ下さい。

【問合せ先】君津中央病院(代表)0438-36-1071

【紹介予約専用電話】君津中央病院患者総合支援センター 0438-36-1069

2025年3月3日 更新

心不全とアミロイドーシス

日本における死因別死亡総数の順位では、心疾患による死亡は悪性新生物(癌)に次ぎ2番目に多く、またそのなかでも、心不全による死亡は心疾患の内訳のなかで最も死亡数が多い疾患であります。

心不全の診療は症状や徴候が表れている際には、利尿剤、ACEI/ARB、β遮断薬、MRA、SGLT2阻害薬などの心不全治療を優先します。心不全が安定した後、原因疾患を同定するのが治療の順序です。

しかし、この治療順序に不適切な基礎疾患が一部に存在します。急性心筋梗塞、徐脈性不整脈など即時介入が必要な基礎疾患は原因治療を状態治療と同時に進行させることになります。一方、重症大動脈弁狭窄症や拡張機能障害を有する基礎疾患は安易に通常の心不全治療薬を投与すると血行動態の破綻につながる可能性があり、心アミロイドーシスによる心不全は後者です。

心ATTRアミロイドーシスは稀な疾患ではない

心ATTRアミロイドーシスは稀な疾患と考えられましたが、しかし、最近心ATTRアミロイドーシスの症例が次々と診断され、稀ではない疾患と考えられます。

日本において、HFpEF(収縮機能が保たれた心不全)の全心不全に占める割合は半分以上と言われております。HFpEFにおいて心ATTRアミロイドーシスの有病率は14.2%との報告もあり、心アミロイドーシスによる心不全の患者は少なくないと考えられます。

Naito T, Nakamura K, Abe Y, Watanabe H, Sakuragi S, et al. ESC Heart Fail 10(3): 1896, 2023.

(https://doi.org/10.1002/ehf2.14364)

心アミロイドーシスはどんな疾患

(ファイザーATTR―CMの情報サイトより引用)

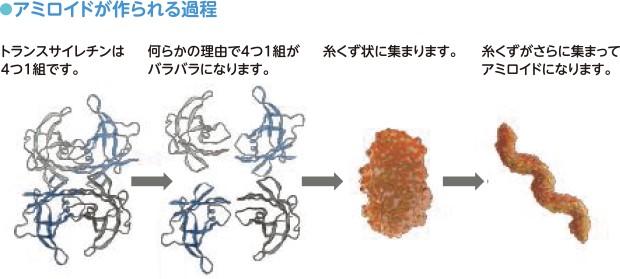

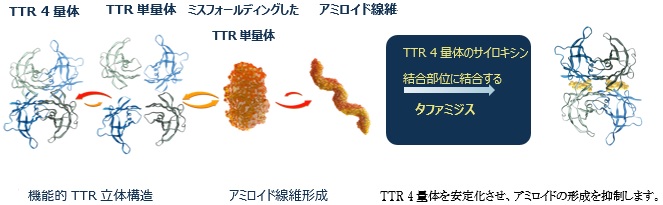

アミロイドーシスは、前駆蛋白質が折りたたみ異常を起こし、アミロイド線維を形成し、全身の臓器に沈着することで機能障害を起こす疾患です。

アミロイド前駆蛋白は、現在30種類以上同定されており、心機能障害をきたすのが3種類です。

- 1.トランスサイレチン (TTR)―――ATTRアミロイドーシス

- 2.免疫グロブリン軽鎖―――ALアミロイドーシス

- 3.Amyloid A蛋白(AA)―――AAアミロイドーシス

原因治療も含めて循環器科にかかわるのがATTRアミロイドーシスです。

心ATTRアミロイドーシスはどんな症状

親指から環指の親指側の三本半の指がしびれ、疼痛を自覚します。ひどくなると、細かいものをつまめなくなります。

親指から環指の親指側の三本半の指がしびれ、疼痛を自覚します。ひどくなると、細かいものをつまめなくなります。手根管症候群

歩くと臀部から下肢にかけてしびれや痛みを感じます。前かがみ姿勢をとると、症状が改善します。

歩くと臀部から下肢にかけてしびれや痛みを感じます。前かがみ姿勢をとると、症状が改善します。脊柱管狭窄症

労作時呼吸苦

労作時呼吸苦 心不全

トランスサイレチン由来のアミロイド線維の沈着組織は全身に及ぶが、症状が顕在化するのはおもに関節・靱帯と心臓です。関節靭帯に障害が及ぶと手根管症候群・脊柱管狭窄症が発症します。心臓に沈着すると、心筋肥大・不整脈・心不全が発症します。

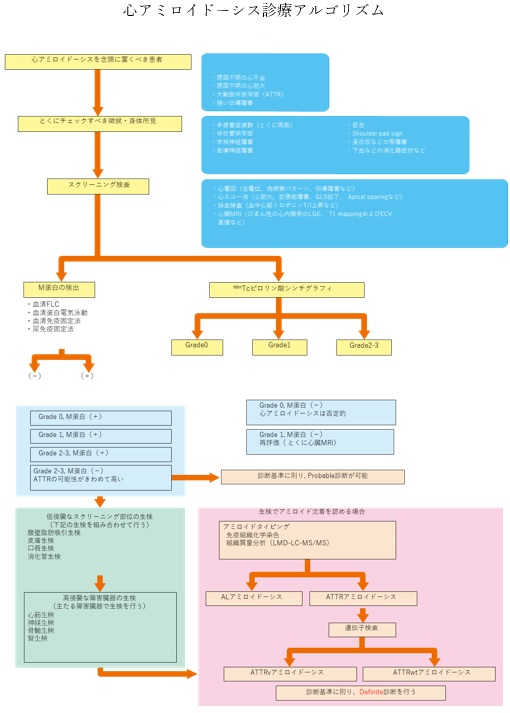

心アミロイドーシス診療アルゴリズム

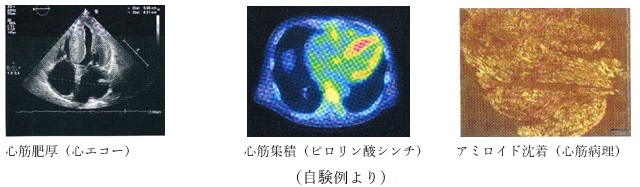

トロポニンは持続的に軽度陽性、心筋肥厚を認めれば、心アミロイドーシスの精査が必要です。まず採血で多発性骨髄腫やMGUSを除外します。次は99mTcピロリン酸シンチグラフィを行い、心筋集積を認めれば、臨床的に心ATTRアミロイドーシスを診断できます。(正確に診断するために、当院ではSPECT撮影を追加します)

タファミジスを導入するために、病理診断が必要です。当院では心内膜心筋生検を行います。心筋にアミロイド沈着を認めた場合は、さらに病型同定が必要です。当院では厚生省アミロイドーシスに関する調査研究班に病型診断コンサルテーションを行います。

ATTRアミロイドーシスが確定すれば、遺伝性アミロイドーシスを鑑別するために遺伝子検査が必要です。

日本循環器学会. 2020年版 心アミロイドーシス診療ガイドライン

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2020_Kitaoka.pdf

(2024年6月閲覧)

心ATTRアミロイドーシスの治療薬タファミジス

(ファイザーATTR-CMの情報サイトより引用)

■治療薬タファミジス

アミロイド線維形成を抑制する薬タファミジスが開発され、心ATTRアミロイドーシス治療薬として2019年に厚生省に承認されました。しかし、タファミジスは重症の心不全よりNYHA1、2など軽症心不全の患者に有効であり、効果を発揮するまで1.5年内服が必要です。そのため、早期の診断と早期治療が必要と考えられます。

心アミロイドーシスによる心不全の治療の難しさ

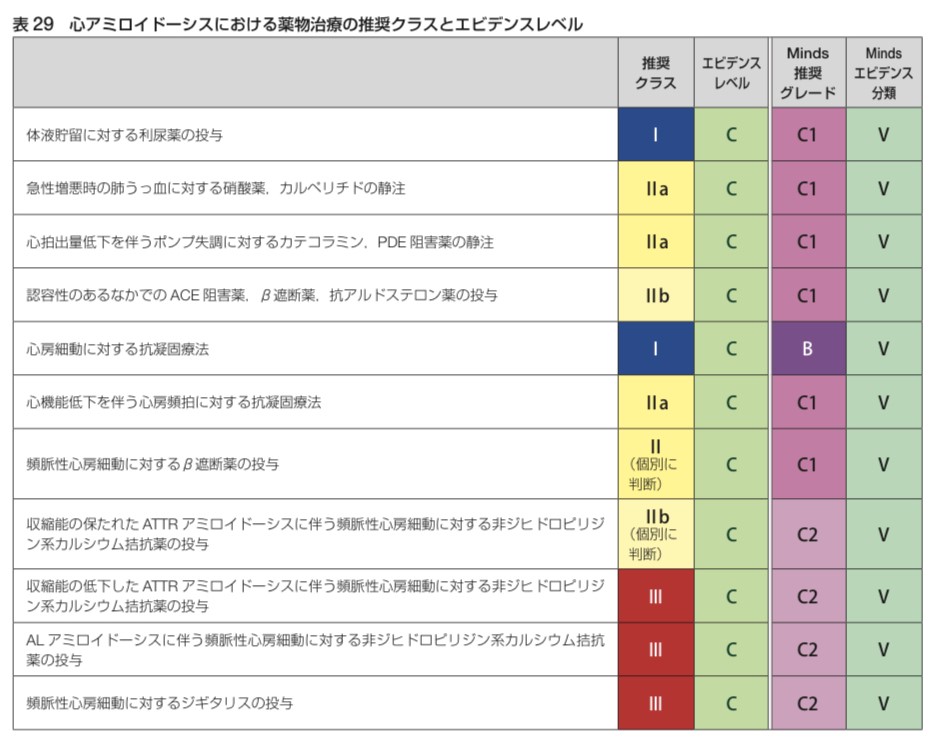

心アミロイドーシスの心不全は拡張機能障害であり、ACEI/ARB、β遮断薬、MRAなど予後を改善させる効果を見出されず、逆に低拍出量や腎機能障害など副次作用を生みかねないです。心房細動併発した症例にレートコントロールとしてジゴキシンの使用は禁忌で、ベラパミル、ジルチアゼム(非ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬)の使用も制限されています。原因不明の収縮機能が保たれている心不全は、安易な心不全治療薬の投与により心不全を増悪させている可能性があります。

日本循環器学会. 2020年版 心アミロイドーシス診療ガイドライン

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2020_Kitaoka.pdf

(2024年6月閲覧)

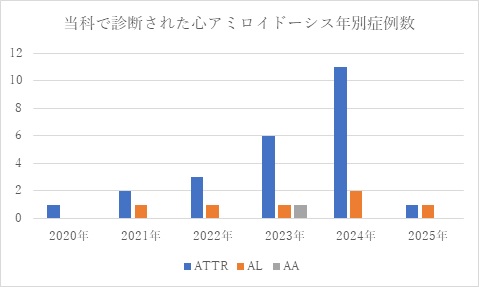

当院での実績

当院では、心不全の精査を積極的に行っており、心アミロイドーシスの診療に力を入れてます。2020年から2025年4月まで合わせて31名の心アミロイドーシス患者が診断されました。そのうち、ATTRwtアミロイドーシスは24名であり、ALアミロイドーシスは6名でした。しかし、診断時既に心不全が進行したなどの原因で、約半数のATTRwtアミロイドーシスの患者さんしかタファミジスを導入するのができず、地域の先生方との連携が重要だと痛感しました。

地域の先生方におかれましては、何れ以下の所見があれば、患者さんのご紹介をご検討さ

れる際にご参考にして頂ければ幸いです。

- 1) 原因不明の心不全/治療が難渋する心不全

- 2) トロポニン値軽度陽性

- 3)手根管症候群の既往

また、君津中央病院循環器内科に心アミロイドーシスなど二次性心筋症による心不全の精査のために患者さんをご紹介される際は、火曜日と木曜日の葛 備の外来までご紹介頂く存じます。その際には、①紹介状を入れる封筒の表書きに、必ず「葛 備宛」と明記していただき、②患者さんがご来院の前に、当院の紹介予約専用電話(0438-36-1069)へお電話でのご予約をお願いいたします。

(※上記①と②が満たされない場合、患者さんがご来院されてもお受付できかねますので、ご了承ください。)

<問い合わせ先>

国保直営総合病院君津中央病院

医務局 循環器内科部長 葛 備(かつ び)

TEL:(代表)0438―36―1071

2025年5月12日 定期更新実施

心筋梗塞から身を守ろう

現代の日本における三大死因は、以前はがん、心臓病、脳卒中の順で、最近はがん、心臓病、肺炎の順です。がんは胃、肺をはじめ全身のいろいろな臓器に発生しますので、単独の臓器で最も死亡原因となることが多いのは心臓病ということになります。その心臓病のうち約半数が心筋梗塞およびその合併症によるものです。ここでは心筋梗塞の予防、最近の治療などについて述べさせていただきます。

心筋梗塞とは

心筋梗塞とは心臓を栄養する血管である冠動脈の一部がつまってしまい、心筋に血液が供給されなくなり、その結果心筋の一部が壊死してしまう死亡率の高い病気です。発症したときの症状は強い胸の圧迫感、締め付けられ感が中心で、左肩や左上肢にも痛みが拡がる場合があります。また、このときには強い不安や死の恐怖感を伴うこともしばしばみられます。症状は30分以上、時には数時間にわたって続きます。胸痛の程度には個人差があり、糖尿病の人などでは痛みをほとんど感じない場合もあります。

心筋梗塞の予防

心筋梗塞は冠動脈の動脈硬化がおもな原因ですので、動脈硬化の危険因子である加齢、高コレステロール血症、高血圧、糖尿病、喫煙、肥満などが危険因子となります。年をとることは避けられませんのでそれ以外の因子を少しでも減らすように努力しましょう。たとえば血清コレステロール値220mg/dl未満の人と比較すると240mg/dl以上の人では2.6倍、260mg/dl以上の人では4.0倍のリスクがあります。血圧が10mmHg上昇すると1.16〜1.4倍のリスク、糖尿病では約3.1倍、たばこを一日一本以上吸うと2.1倍、25本以上吸うと2.9倍のリスク、体重が1Kg増加すると1〜1.5%リスクが増加するとされています。禁煙と体重のコントロールは病院に行かなくてもご自分でできると思います。どうしてもできなければ禁煙外来を受診される、あるいは病院の栄養士さんから栄養指導を受けることができます。コレステロール、血圧、糖尿病などは健康診断を受けて、かかりつけの先生と相談して治療の必要な方は治療を受けてください。

お酒については、以前赤ワイン健康法が流行したことを覚えている方もおられるかと思います。その後の多くの研究においてお酒の種類によらず少量のアルコールを摂取することが心筋梗塞の予防に有効であるとされています。ただし日本酒に換算して一日一合以上の飲酒は高血圧、糖尿病、肥満、発がんなどに悪影響がありますし、飲めない方がお酒を飲むのも健康に悪いので注意してください。

心筋梗塞の治療

急性心筋梗塞は死亡率の高い病気であり、病院に到着する前に死亡することも多いため真の死亡率ははっきりしていません。病院に到着することができた場合は、その病院の機能によって死亡率が異なります。1960年代の院内死亡率は29%、1970年代は21%とされており、特別の機能を持たない病院では現在でもこの程度と思われます。院内死亡率が劇的に改善したのはCCU(冠動脈疾患治療ユニット)が登場してからです。CCUでは不整脈対策などを中心とした集中的な治療がおこなわれ、急性心筋梗塞の患者さんをCCUに収容することにより院内死亡率は10%以下に低下します。君津中央病院では以前はICU(集中治療室)の一部を借りる形で急性心筋梗塞の患者さんを収容していましたのでベッド数が足りず、患者さんを他の病院に転送することがありました。現病院では独立したCCUができましたのでそのようなことはかなり少なくなっています。

当院における急性期心筋梗塞の治療ですが、まず救急外来で急性心筋梗塞の診断を行います。急性心筋梗塞の診断となった場合は心臓カテーテル室で冠動脈のどの部分が閉塞しているかを検査し、可能な限り閉塞した血管をカテーテルなどを使用して拡げる治療をおこなっています。さらに拡張した血管が再び狭くなることを予防するためにステントと呼ばれる金属の筒を血管に植え込みます。このような早期の血流再開によって心筋梗塞の範囲が小さくなり、退院後の心機能の改善が望めます。続いてCCUに収容して急性期の不整脈や心不全の管理をおこないます。以前は急性心筋梗塞による死亡の約半分が致死的不整脈によるものでしたが、CCUでの管理によって不整脈死はきわめて少なくなりました。しかしながら心不全や心臓破裂といったことによる死亡はCCUがあってもなかなかコントロール困難です。その後一般病棟に移ってリハビリテーションをおこなってから退院することになります。入院期間は病状によって異なりますが1〜2週間程度となります。

まとめ

心筋梗塞は危険性の高い病気ですので、日常生活に注意して予防することが最も大切です。もし心筋梗塞になってしまった場合は初期の治療が重要ですから、がまんすることなくすぐに救急隊に連絡をして病院に行くことです。当院では24時間体制で急性心筋梗塞治療に対応しています。

医務局検査管理科部長 氷見寿治

2025年4月9日 定期確認実施