脳神経外科

脳神経外科(外来16)

診療内容と特徴

「脳神経外科」とは、国民病とも言える脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)をはじめ、頭部外傷、脳腫瘍などの重篤な疾患から片頭痛などの慢性の頭痛、顔面けいれん、三叉神経痛などまで幅広く診療しております。当院は千葉県の内房エリアの中核をなす3次救急病院で、救急部との連携により24時間体制で救急患者に対応しております。

また、いわゆる認知症や脳梗塞による麻痺と思われている患者さんの中には、比較的簡単な手術により回復する疾患が潜んでおりますので、一度精密検査を受けることを是非お勧めいたします。最新の設備による正確な診断、安全な手術を提供します。

昭和50年の脳神経外科創設以来30年間、地域の脳神経外科疾患診療の中心として、一般外来診療から救急診療までカバーして参りました。

特に救急診療は、三次救急を担う救命救急センターの役割を果たすため、24時間態勢で重症の脳神経疾患の患者さんを受け入れています。

現在は5名の常勤医と非常勤医師2名が勤務していますが、そのうち5名が脳神経外科専門医となっています。

当科の診療実績は入院患者数、外来患者数、手術件数すべてにおいて千葉大学脳神経外科教室の研修・関連20施設の中で、1,2を争う数値を上げるほど、活発に診療を行っており、日本脳神経外科学会の研修プログラム病院となっています。

脳神経外科が扱う疾患として多いものは脳卒中(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など)、脳腫瘍、頭部外傷が挙げられます。

脳卒中は国民の死亡原因の第3位、介護が必要となった原因の第1位となっています。

くも膜下出血ですが、原因としては脳動脈の一部が風船のように膨らんでできた動脈瘤(どうみゃくりゅう)の破裂によるものが大部分です。再破裂をおこすと致命的になることが多いため、できるだけ早く治療しなければいけませんが、その方法には現在2つのやり方があります。

1つはクリッピング術といって頭の骨を開けて処理する方法で、もう1つがカテーテルを使った血管内治療という方法です。

どちらの方法にも長所、短所がありますが、当院では脳神経管内治療専門医が3名おり、個々の患者さんの病態に合わせて選択するというのが我々の方針です。

ここ数年、年間50名前後の患者さんの治療をおこなっていますが、その治療成績は、手術前の状態が比較的良好なグループでは9割がた社会復帰をはたされています。最近、脳ドックなどにより脳動脈瘤が破裂前に発見されることが多くなりました。

その治療方針については、患者さんやご家族の方とよく話し合って決めさせていただいておりますが、他の病院の医師のセカンドオピニオンを聞きたいというご希望に対しても積極的に協力させていただいております。

脳梗塞も脳出血もともに急に出現する手足の麻痺やしびれ感、言語障害を呈するため症状だけからはどちらの疾患か判断がつきにくいことが多いのですが、その治療法はまったく異なります。2005年より日本でも認められた脳梗塞に対する新しい治療法(t-PA静注療法)により、発症4.5時間以内に開始した場合予後改善が望めます。また、発症から4.5時間以内に病院へ運ばれてt-PA静注療法をうけたが良くならない患者さんや、発症から8時間以内の脳梗塞患者さんに、カテーテルを用いて脳の血管の詰まった部分の血栓を取り出す方法が本邦でも認可されました。とくに脳の太い血管(内頸動脈、中大脳動脈、椎骨・脳底動脈)に詰まった大きな血栓を除去するのに有効ではないかと期待されています。その治療法の恩恵を受けるためにも、突然の顔、手足の脱力、しびれ感、言葉が喋りにくい、ものが見えにくいなどの症状がでたら、自宅で様子を見たりしないで急 いで当院を受診していただきたいと思います。現時点でそのt-PA静注療法やカテーテルによる血栓除去による脳梗塞治療を行えるのは、君津医療圏の4市では当院だけです。

脳血管障害だけを見ても我々の果たさなければならない責任はますます大きくなってきていると自覚しております。 ⇒脳卒中について

日本脳神経外科学会データベース研究事業(JND)への参加について

現在、当院では「日本脳神経外科学会データベース研究事業(Japan Neurosurgical Database:JND)」に協力しています。

2018年1月から当院脳神経外科に入院された患者さんの臨床データを解析させていただき、脳神経外科医療の質の評価に役立てることを目的としています。

解析にあたって提供するデータは、提供前に個人を特定できない形に加工した上で提供しますので、患者さんの個人のプライバシーは完全に保護されます。

本研究の解析に自分のデータを使用されることを拒否される方は、当事業実施責任者・脳神経外科 早坂典洋 医師にその旨お申し出くださいますよう、お願いいたします。

その他、研究事業についての資料の閲覧を希望される方は、日本脳神経外科学会ホームページをご参照ください。

ご参考:一般社団法人日本脳神経外科学会ホームページ(研究情報の公開について)

診療時間・担当医師のご案内

診療スタッフ紹介

| 氏名 | 早坂 典洋 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局脳神経外科部長、科長 | |

| 出身校(卒業年) | 山形大学(平成6年) | |

| 認定資格等 | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会専門医・指導医 |

|

| 専門分野・研究分野 | 脳血管障害(脳動脈瘤)、血管内治療 脳腫瘍、整容的脳神経外科 |

| 氏名 | 海老原 幸一 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局脳神経外科部長 | |

| 出身校(卒業年) | 秋田大学(平成13年) | |

| 認定資格等 | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会専門医・指導医 日本脳神経外傷認定指導医 脳卒中の外科技術認定 |

|

| 専門分野・研究分野 | 脳血管障害、血管内治療、脳腫瘍 頭部外傷 |

| 氏名 | 横山 大騎 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局脳神経外科医長 | |

| 出身校(卒業年) | 千葉大学(平成28年) | |

| 認定資格等 | 日本脳神経外科学会専門医 血栓回収療法実施医 |

|

| 専門分野・研究分野 | 脳血管障害、血管外科、小開頭手術 |

| 氏名 | 持田 裕介 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 医務局脳神経外科医員 | |

| 出身校(卒業年) | 新潟大学(令和2年) | |

| 認定資格等 | ||

| 専門分野・研究分野 | 脳外科一般 |

| 氏名 | 桃木 幸彦 |  |

|---|---|---|

| 職名 | 後期臨床研修医 | |

| 出身校(卒業年) | 山梨大学(2022年) | |

| 認定資格等 | ||

| 専門分野・研究分野 | 脳外科一般 |

| 氏名 | 岡 陽一 |  |

|---|---|---|

| 職名 | ||

| 出身校(卒業年) | 千葉大学(昭和56年) | |

| 認定資格等 | 日本脳神経外科学会専門医 | |

| 専門分野・研究分野 | 脳神経外科全般 |

| 氏名 | 須田 純夫 |  |

|---|---|---|

| 職名 | ||

| 出身校(卒業年) | 千葉大学(昭和52年) | |

| 認定資格等 | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 | |

| 専門分野・研究分野 | 脳血管障害、脳腫瘍、機能的脳神経外科(顔面けいれん、三叉神経痛) |

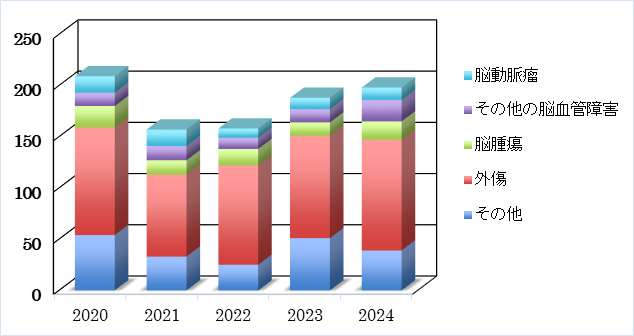

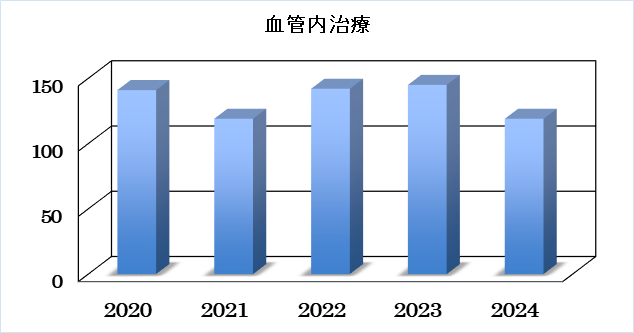

診療実績

2025年4月21日 定期更新実施

脳卒中について

早坂典洋

脳神経外科で扱う疾患は脳卒中、脳腫瘍、頭部外傷などが挙げられますが、中でも脳卒中は患者数が多く、社会的影響の大きい疾患群です。死亡原因で見ると1980年までは第一位でしたが、現在は悪性新生物、心疾患についで第三位となっています。しかし寝たきり状態に陥る原因としては脳卒中がトップであり、また痴呆を引き起こす疾患として脳卒中を原因とする脳血管性痴呆は、アルツハイマー型痴呆に次いで多く、そういう観点から今後人口の高齢化が進行する中で、脳卒中の予防・治療の重要性はますます大きくなっていくものと考えられます。脳卒中は脳血管の障害により、急に手足の麻痺などの神経症状が出現する病気で、大きく脳梗塞、脳出血、くも膜下出血に分けられます。

脳梗塞

脳に酸素、栄養を供給する動脈が詰まってしまい神経が死んでしまう疾患です。血管の詰まり方、詰まる血管の種類によって脳塞栓、脳血栓、ラクナ梗塞に分けられます。

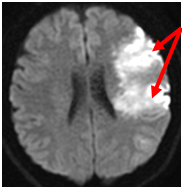

【アテローム血栓性脳梗塞】

動脈硬化により血管が狭くなっていき、狭くなった血管内腔の壁は不整なため血液中の血小板がこびりつき、さらに狭くなっていき最後は閉塞に至るものです。多くは高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病が原因となります。徐々に詰まっていくことが多く、側副血行といって脇道から血流が補ってくれていることがあり、まだら状の大きな梗塞を呈することが多いです。

【MRA】 |

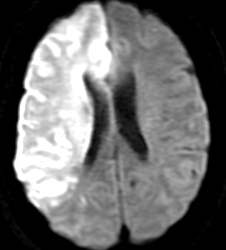

【MRI】 |

【CT】 |

MRAでは左中大脳動脈が閉塞しているが、MRI,CTでの梗塞部位は血管支配領域すべてではなく、まだら状に出現。

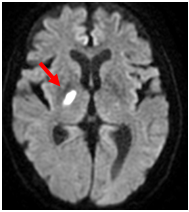

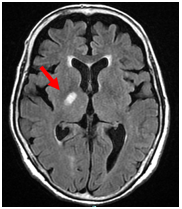

【ラクナ梗塞】

脳の深いところにある直径1mm以下の細い血管がつまるものです。梗塞自体はとても小さいものですが手足の動きに大事なところが障害されるため手足の麻痺が重くなることがあります。高血圧や糖尿病、喫煙などが原因で起きるのが多いといわれています。約2~3割の症例で症状が進行することがあります。

【MRI;拡散強調画像】 |

【MRI;FLAIR】 |

MRIでは1.5cm以下の小さな梗塞として描出。

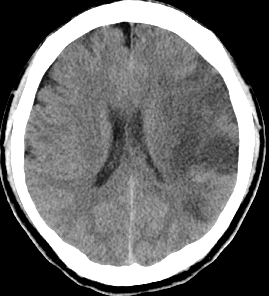

【心原性脳塞栓症】

最も重症なタイプが脳塞栓です。主に心臓の中で出来た血の塊(血栓)が血流に乗って運ばれ、脳の太い血管を詰めてしまうため急に重篤な片麻痺や意識障害、言語障害が出現するものです。心臓の中に血栓が出来る原因としては不整脈の一種の心房細動というものが重要です。アテローム血栓性脳梗塞と違い、いきなり血管がつまるため症状は突然に起こり、また太い脳血管がつまることが多いので症状も重い場合が多いと言えます。

【MRI】 |

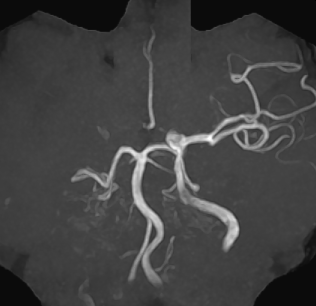

【MRA】 |

【翌日のCT】 |

心房細動からの塞栓にて右内頸動脈が閉塞史、広範囲脳梗塞を呈している。翌日には脳が強く腫れてきている。

【急性期血行再建術】

- 経静脈的血栓溶解療法

脳梗塞発症3時間以内に治療可能な患者に対してアルテプラーゼ(rt-PA)の静脈注射の使用が認められました。このrt-PAを使用することで、詰まった血管をいち早く再開通させ、脳に血液を再び送ることが可能となり、脳梗塞後の後遺症の程度が著明に少なくなることが証明されています。 - 血栓除去術

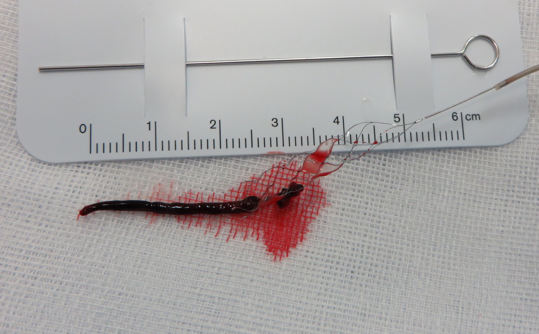

rtPA静注療法は再開通率が低いこと(約30~40%)や適応時間が短いことが問題であり、すべての患者さんに使用できるものではありません。そこでrtPA静注療法によって症状の改善が認められない場合や治療の適応外の症例に対して、カテーテルを用いた脳血管内治療が行われるようになり、最近では血栓回収デバイスによる血栓回収療法により予後が改善されてきています。 カテーテルを足の血管から挿入して、頭の中の脳血管へ進め、血管を塞いでいる血栓を回収し、閉塞した脳血管を再開通させます。

【A】 |

【B】 |

【C】 |

【D】 |

||

血管内治療にて血栓除去術施行。A;右中大脳動脈が閉塞している。B:ステントレトリーバーを閉塞部位で展開。C;再開通後。D;除去した血栓。

脳出血

脳の内部に出血する疾患として60%程度は高血圧性と言われています。その他、脳血管奇形(脳動静脈奇形・もやもや病)、脳腫瘍、脳血管の変成(アミロイドアンギオパチー:高齢者)などがあります。

高血圧が続きますと脳の深部に分布する細い動脈の壁が弱くなりそこが破れて起きると考えられています。この出血が起こりやすい場所が何箇所かあり(被殻(ひかく)出血、視床出血、皮質下出血、橋(きょう)出血、小脳出血など)、その部位によって症状は異なります。急激な発症の形をとる手足の麻痺が中心となることが多く、脳梗塞との鑑別は症状だけからは難しいため、頭部CTがすぐ撮れる病院への搬送が必要です。治療としてはまずは早急に血圧を下げることが肝要で、血圧を下げて出血増大を防止したり、脳が腫れてくる場合は抗浮腫剤の点滴などの内科的治療が中心となります。また出血の量が多く症状が重かったり、病状の進行が考えられる場合は 外科的手術が選択されます。頭の骨を開けて血腫を除去する開頭血腫除去術や、小さな穴を頭蓋骨にあけて、そこから内視鏡で血液を吸引除去するなどより患者さんの体に負担の少ない方法を採用することもあります。血腫を除去しても一度傷ついた神経の回復は難しく、障害が残ってしまうため、長期のリハビリが必要となります。この病気を起こしやすくする危険因子は高血圧、多量飲酒の習慣が挙げられています。

くも膜下出血

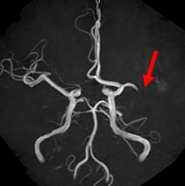

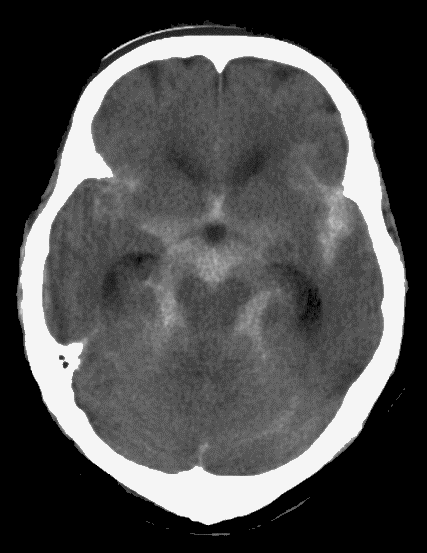

脳を包んでいるくも膜という薄い膜と脳の間に動脈が走っています。その動脈の壁に動脈瘤という膨らみが出来て、それが破れて起きるのがくも膜下出血です。この病気を起こす危険因子として高血圧、飲酒、喫煙が挙げられます。突然の激烈な頭痛で発症するのが特徴で、突然後ろから後頭部をバットで殴られたような痛みと表現されることもしばしばです。痛みの程度は出血量と関係しますので少量のくも膜下出血では頭痛の程度はそれほど強いものにはならないこともあります。頭部CTにより診断はつきますが、出血が少ない場合、見逃されることもありますのでぜひ専門医のいる病院をすぐ受診して検査を受けてください。破裂した脳動脈瘤を放置しておくとまず間違いなく再出血します。そのため再破裂、再出血予防の処置が必要となります。しかしながら昏睡状態やきわめて全身状態の悪いときには残念ながら手術治療のできない場合もあります。

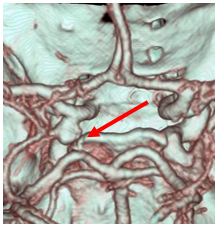

【くも膜下出血のCT】 |

【脳動脈瘤;矢印の部位】 |

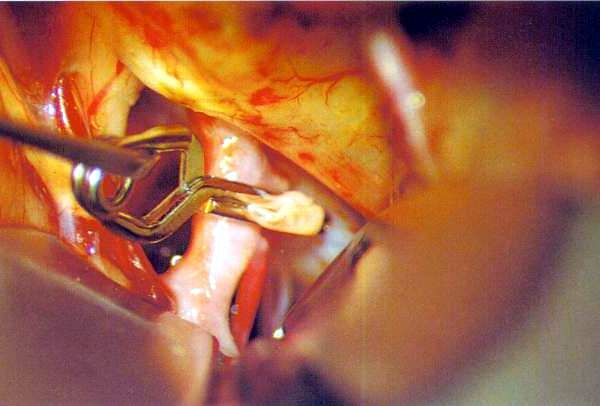

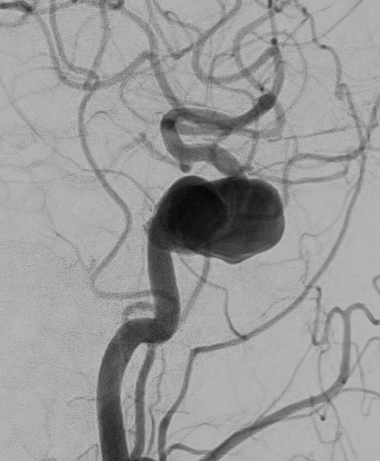

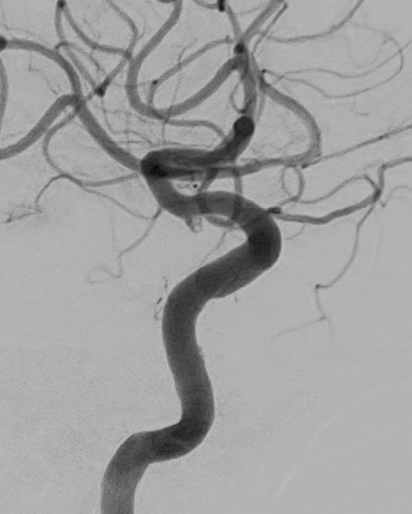

治療の方法は、開頭して動脈瘤にクリップをかけるクリッピングという方法と、コイル塞栓術といって頭を開けないでカテーテルで治療する方法があります。どちらの手段にも有利な点と不利な点があり、当院では動脈瘤の場所、形状、患者さんの状態などに応じて両者を使い分けています。

【脳動脈瘤】 |

【クリッピング後】 |

【脳動脈瘤】 |

【コイル塞栓術後】 |

最近は脳ドックというものが普及し、MRI検査により破裂する前に脳動脈瘤(未破裂脳動脈瘤)が発見されることが多くなりました。この脳動脈瘤が破裂すると、くも膜下出血を起こします。一旦くも膜下出血を起こすと、約1/3の方は死亡し、約1/3の方は何らかの障害を残します。残った約1/3の方だけが、障害なく回復されます。 破裂する確立は、年間1%(0.5~1.9%)と考えられています。破裂をおきやすくする因子として、大きい動脈瘤、動脈瘤による症状がある、くも膜下出血の既往がある、動脈瘤が複数ある、動脈瘤が後頭蓋窩にある、女性、喫煙、等が挙げられます。このため患者さんと手術の危険性を含めてお話しし、治療するか、経過を見るか決めています。

脳動脈瘤の新しい治療法「フローダイバーターステント」

脳動脈瘤に対する外科的治療は、従来頭を切って行う開頭クリッピング術に始まり、近年では血管内治療:カテーテルでの動脈瘤コイル塞栓術が進歩してきました。しかしコイル塞栓術は動脈瘤の形状、とくに動脈瘤の開口部(ネック)が広いものは、コイルが正常血管へ逸脱してしまい不向きとされていました。これに対してバルーンカテーテルでコイルが逸脱しないようにサポートする方や 、ステントというやわらかい金属を動脈瘤の入り口に留置し、コイルが正常血管に出てこないようにする方法が開発され、血管内治療の動脈瘤治療の適応が広がってきました。

しかし、大型の動脈瘤においては コイル塞栓術単独では時に再発することがあり 、開頭手術によりバイパスを併用して、動脈瘤を含む正常血管ごと止めてしまう方法が主流でした。

ところが2015年に本邦においてフローダイバーターステント治療が導入されました。

動脈瘤内にコイルを充填することなく、非常に編み目を細かくしたステントで、これを正常血管に留置することで脳動脈瘤内に流入する血液量を減少させます。すると脳動脈瘤内の血液がうっ滞し、徐々に血栓化して脳動脈瘤が完全に閉塞します。半年後に約75%、1年後に約85%が完全に閉塞すると言われています。このような新しい治療法が動脈瘤治療において今後も期待されています。

【術前】 |

【フローダイバーダー留置】 |

【半年後】 |

| フローダイバーター治療の放射線学的画像 | ||

以上、簡単に脳卒中について述べてみました。お気づきのように脳卒中は生活習慣病の要素が大きい疾患です。日常の生活に注意し、お酒を控え、禁煙し、定期的に健康診断を受けていただくのが脳卒中を避ける上でも大切だと考えます。

2025年4月21日 定期確認実施