臨床工学科 (業務内容)

業 務 内 容

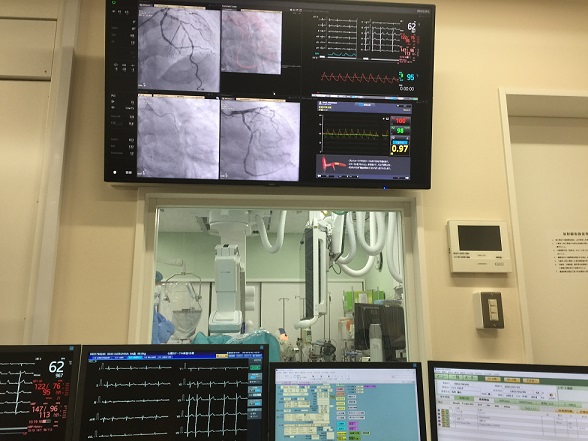

心臓カテーテル業務

心臓カテーテル業務における臨床工学技士の役割

当院の心臓カテーテル室では、臨床工学技士をはじめ、医師・看護師・診療放射線技師など多職種が連携し、安全かつ迅速な検査・治療が行えるよう日々努めています。2019年10月から第2カテーテル室が稼働を開始し、緊急症例への対応力が向上しました。

心臓カテーテル検査・治療とは

心臓カテーテル検査では、細長い管(カテーテル)を心臓内に挿入し、造影剤を用いて心臓の構造や機能、冠動脈の形態・狭窄の程度、左心室の動き、弁の逆流や狭窄の有無などを評価します。

必要に応じて、PCI(経皮的冠動脈インターベンション)による治療も同時に行われます。また、心臓内の圧力測定によって心不全の精査も可能です。

冠動脈だけでなく、下肢動脈、透析用シャント、腎動脈などに対するPTA(経皮的血管形成術)も行っており、さまざまな血管治療に対応しています。

臨床工学技士の主な業務

臨床工学技士は、心臓カテーテル室で以下の業務を担当しています。

- 心電図モニタリング・ポリグラフ操作

- 血圧・心拍出量の計測、各種圧測定

- IVUS(血管内超音波)やOCT(光干渉断層法)の操作

- FFR(冠血流予備量比)等の生理学的指標の測定

- ロータブレータ※1、ダイアモンドバック(OAS)※2、DCA※3、Shockwave※4など石灰化病変に対応するデバイスの準備・操作補助

※1ロータブレータは、微小のダイヤモンド粒子でコーティングされた先端チップを高速回転させることにより、冠状動脈内の石灰化病変や高度硬化病変を削る装置です。

※2ダイアモンドバック(OAS)は、当院では平成30年度より導入されました。ロータブレータより血管の損傷を抑え石灰化病変を治療することが可能となる機械です。

※3DCA(方向性アテレクトミー)は、IVUSで冠状動脈内を観察しながら狭窄部位の組織を「かんな」のように削っていきます。

※4 Shockwaveは、バルーンから発生する衝撃波によって深部の石灰化病変を砕き、ステント拡張を容易にする最新の治療技術であり、安全性・治療効果の向上に大きく寄与しています。

補助循環装置の導入と急変時対応

重症虚血や循環不全に対応するため、各種補助循環装置の準備・操作を行います。

- IABP(大動脈内バルーンパンピング)

- ECMO(経皮的心肺補助装置)

- IMPELLA(経皮的補助心ポンプ):2019年6月に施設認定を取得し導入されました

また、徐脈などの一時的な不整脈に対しては、体外式ペースメーカを留置し、安全な治療環境を確保しています。

チーム医療を支える専門職として

臨床工学技士は、単に医療機器を扱うだけではなく、モニタリングを通じて患者さんの状態をリアルタイムで把握し、医師の判断を支える重要な役割を担っています。急変時にも即座に対応できるよう、日常的なシミュレーショントレーニングや新人教育にも力を入れており、カテーテル室全体の質の向上に貢献しています。

今後も進化する医療技術とともに、臨床工学技士はチーム医療の一員として、患者さんに安全で質の高い治療を提供してまいります。

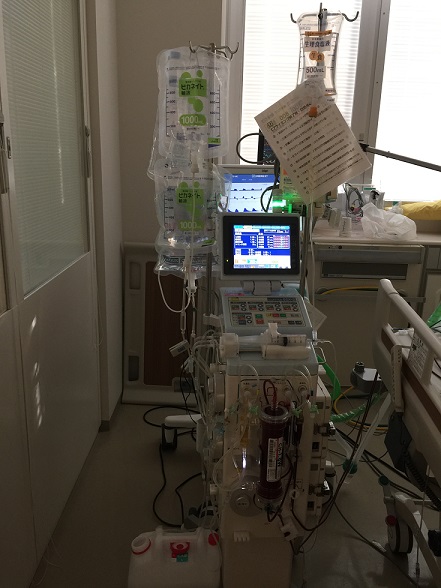

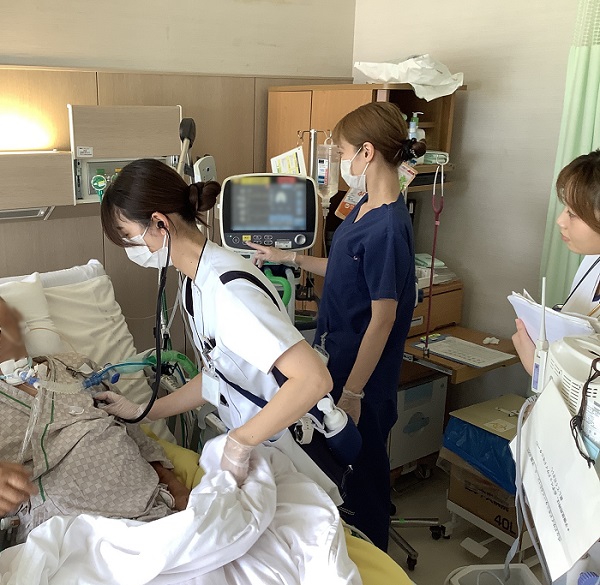

集中治療業務

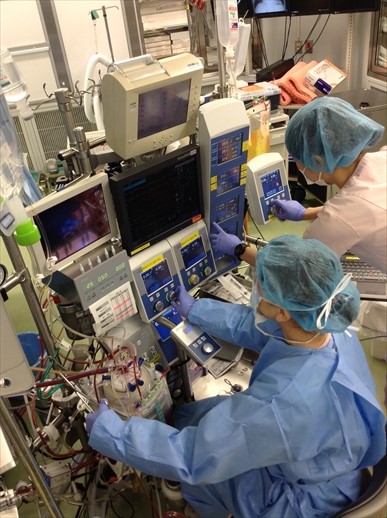

集中治療業務ではIABP・V-A ECMO(PCPS)・V-V ECMO・IMPELLA・CHDFの管理を行っています。

●補助循環業務

補助循環とは、機能障害に陥った心臓や肺の代わりに循環維持、血液の酸素化を行う装置です。

*IABP(Intra aortic balloon pumping)

経皮的に大動脈内に挿入した専用のバルーンを心臓の拍動に同期して拡張・収縮させることで、心臓の仕事量の軽減をさせる装置です。

*V-A ECMO(Veno-Arterial Extracorporeal membrane oxygenation)

心臓が何らかの原因によって機能障害に陥り、循環動態を保てなくなった際に静脈から脱血した血液を人工肺で酸素加し、ポンプで動脈に送血して循環動態を補助する目的にて使用します。

*V-V ECMO(veno-venous Extracorporeal membrane oxygenation)

肺が何らかの原因によって機能障害に陥り、循環動態を保てなくなった際に静脈から脱血した血液を人工肺で酸素加し、ポンプで静脈に送血して循環動態を補助する目的にて使用します。

*IMPELLA

ポンプカテーテルを経皮的または経血管的に左心室に挿入し、循環補助・左室補助を行う心内留置型の補助循環装置です。 ポンプカテーテルに封入されたインペラと呼ばれる羽根車が回転することにより、左心室内にある吸入部から血液を脱血し、カニュラを経て吐出部の上行大動脈に順行性に送血します。 急性心不全や心原性ショックに対して低侵襲・迅速な挿入による介入ができ、血行動態の安定化、心負荷の軽減・心筋保護による自己心機能の回復が期待されます。

当院では泉工医科工業株式会社製IABP装置(コラートBP3)を3台、泉工医科工業株式会社製ECMO装置(HCS-CFP)を3台、アビオメッド株式会社製IMPELLA装置2台を保有しています。

●持続的血液濾過透析(CHDF)業務

CHDFとは、様々な原因により腎機能が低下してしまった急性期など、持続的に緩徐な設定で血液浄化を行うことで急激なバイタルの変化を抑えるとともに、継続した体液管理を行うことが出来ます。

当院の特徴として腎機能補助のみではなく、感染症などによって起こる全身性炎症性反応群に対して専用のヘモフィルターでCHDFを施行し、サイトカイン除去を積極的に行っています。

年間数例ではありますが、小児CHDFも行っています。

【持続的血液濾過装置】 |

人工呼吸器業務

人工呼吸器は呼吸機能を代行する生命維持管理装置であり、装置異常等が発生した場合に速やかな対処が必要となる医療機器です。特定の臨床工学技士だけでなく、多くの臨床工学技士で対応する必要があります。OJT(On-the-Job Training)などを通して多くの臨床工学技士が知識や技術の向上につながるよう配慮は欠かせません.。

人工呼吸器業務は、機種選定から始まり、社団法人日本臨床工学技士会から発行された「臨床工学技士のための人工呼吸器ハンドブック」に沿い点検表を作成し、使用前点検、使用中点検、使用後点検を行っています。職員は機器取扱説明書や注意喚起等をME機器管理システム「Me-TOMASS Web」からいつでも閲覧可能となっています。また、機器添付文章に従い、メンテナンススケジュール表を作成し確実にメンテナンスを行うことで人工呼吸器の信頼性を維持しています。経年劣化・老朽化機器に対し廃棄および更新計画表を作成します。

一般病棟、HCUではハミルトンC3、C6(日本光電社製)を使用しています。ASV(Adaptive Support Ventilation)を有効活用し、人工呼吸器からの早期離脱を進めていきます。集中治療室ではInfinity V500、Carina(Drager社製)、NICUではハミングVue(日本光電社製)、Babylog VN500(Drager社製)、SLE5000(東機貿社製)、サイパップ(エア・ウォーター)、ファビアンNIV(エア・ウォーター)小児病棟では、E-360(東機貿社製)を専用機器として使用しています。グラフィックモニタを搭載した人工呼吸器を選定し、各部署ごとに可能な限り機種を統一し、事故防止に努めています。人工呼吸管理の注意点、各種モードやアラーム対応等を採り上げ人工呼吸器が安全に使用できる環境作りや、メーカの協力を得て高いレベルでの呼吸管理を修得できるよう実施しています。

2018年度から人工呼吸器からの早期離脱を目標にRST(呼吸ケアチーム)を発足いたしました。人工呼吸器装着患者さんは、肺炎を起こしやすい、寝たきりになりやすいなどのリスクがあります。これらを予防するためには、呼吸についての知識や、人工呼吸器についての知識、技術などが必要です。そしてリハビリ、口腔ケア、栄養の知識なども必須となります。チームにて毎週1回、病棟を巡回し人工呼吸器装着患者さんの状態を診る他、安全な呼吸器の使用方法や、効率的で質の高い呼吸ケアが実践できるよう、スタッフにアドバイスを行っています。非侵襲的陽圧換気(NPPV)のマスクによる医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)への対策のため、マスクの選定やマスクフィッティング方法の標準化を行い、適切なマスクフィッティングを関連スタッフが同じように行えるように教育を行っています。

【呼吸器ケアチームラウンド業務】 |

血液浄化療法業務

2009年4月に血液浄化療法センターが開設され、治療ベッド4床で運用を開始しました。2020年以降治療ベッド30床で稼動しております。内訳として個人用透析装置3台、セントラルとして透析用監視装置27台であり、透析業務通信支援システムはFuture Net Web+(日機装社製)を採用しており電子カルテと連動しています。透析液清浄化については清浄度が安定したRO水を供給可能であり、毎月臨床工学技士により透析液、RO水を採取しエンドトキシン検査、生菌検査(臨床検査科、微生物検査担当へ測定依頼)を施行し基準値をクリアした水質を確保しております。

【血液浄化センター】 |

【機械室】 |

【シャントエコー】 |

月・水・金/火・木・土は共に1クール体制で透析治療を行っており、入院/外来通院問わず受け入れています。透析治療方法は、HD・I-HDF・OHDFを患者さまの状態に合わせて3~5時間行っています。

業務内容としてはプライミング・穿刺・返血を含め透析中の状態管理、検査データ管理、スケジュール管理、条件管理、VA管理、各透析装置のメンテナンス、災害訓練の実施等を行っています。災害訓練は透析室に関わるスタッフ全員が参加できるよう年に数回行っており、災害時の対応がしっかりできるように努めています。2019年に患者参加型の避難訓練を開催し、約半数の患者様とそのご家族に参加いただきました。その後コロナ禍で患者参加型の避難訓練は中止となりましたが、2025年からは再開します。

穿刺については日本透析医学会推奨の2人組を採用しており、安全性重視のため穿刺針は逆止弁付きセーフティ針を採用しています。SPP(皮膚潅流圧)測定やシャントエコーも適宜患者に応じて実施しています。各種血液浄化療法(血漿交換、DHP、G-CAP、LDL吸着、腹水濾過濃縮再静注法等)、ICUや病棟への出向透析、夜間・休日の緊急透析も行っています。

体外循環業務

体外循環(人工心肺)とは・・・

心臓手術では心臓内の視野を確保するため、心臓を停止させ心臓へ流れ込む血液を遮断します。そのため全身の循環を代行するために人工心肺装置が用いられます。人工心肺装置は主に肺のガス交換の代わりをする人工肺と全身に血液を循環させる血液ポンプで構成されています。また安全に心臓を止めて保護するための心筋保護装置の操作も行っています。

冠動脈疾患に対する冠動脈バイパス手術をから、弁膜症に対する弁置換術、大動脈瘤に対する人工血管置換術などに人工心肺装置を使用しております。当院はドクターヘリの基地局にもなっており、急性大動脈解離などの緊急性を要する手術でも、24時間対応しています。

|

|

| 【体外循環業務】 | |

2011年よりSorin社製S5を導入し、遠心ポンプを採用しています。2018年に心筋保護回路に気泡検出器の取り付けを行い、関連団体からのガイドライン「人工心肺における安全装置設置基準(第6版)」をすべて網羅することができました。すべてのポンプを分離型とすることで、コントローラーを集中させることで操作性の向上、人間工学的にも優れていると考えています。さらに、早期よりプレコネクト回路を採用し、誰でも迅速な対応が必要とされる症例に対応できるようトレーニングを行っています。また2018年より回路内圧測定機器にカルディオプレス(JMS社製)、2019年より抗凝固の繊細な管理を目指しHMS(メドトロニック社製)を導入しました。その他にも、発売当初より「体外循環用血液学的パラメータモニタ」CDI500を導入し、2019年にはCDI550に更新しています。脳分離体外循環時には「無侵襲混合血酸素飽和度監視装置」INVOS(COVIDIENCE社製)を用いて局所混合血酸素飽和度を連続的かつリアルタイムにモニタリングしています。人工心肺装置および周辺機器は医療機器安全管理対象機種であるため、1年に1度、製造会社による定期点検を実施し安全を保っております。体外循環支援システムは「Orsys」を使用しています。手術中の麻酔、看護、人工心肺とすべての記録がリアルタイムに閲覧することが可能で情報の共有化がより一層図れるようになりました。使用物品に対してもトレーサビリティーに考慮したシステムであり、患者さんに使用された物品はすべて製造番号を登録し使用履歴が保存されることで安全を第一に心がけています。

我々は、安全性を第一に考え質の高い体外循環を提供できるように日々努めています。

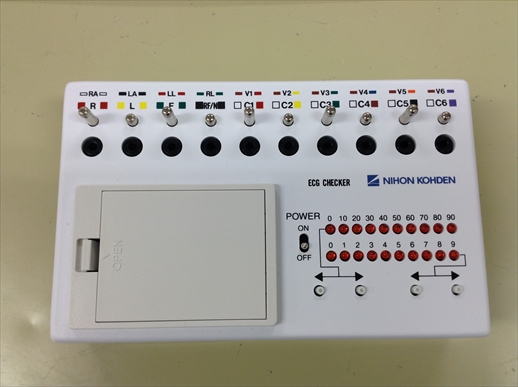

不整脈治療業務

*デバイス関連

当院では、ペースメーカ、ICD、CRTの植込み手術および管理を行なっています。

臨床工学科では、ペースメーカ植込み手術に立会い、プログラマーやアナライザーの操作、ペースメーカ外来時のチェックを担っています。また、ペースメーカ植込み患者の手術時や救急外来へ来院した際などの臨時チェックにも対応しています。

*植込み業務

当院では、心臓カテーテル検査室でペースメーカ植込み手術を行なっています。

植込み時の業務は、

・手術時に必要な物品の準備

・シースイントロデューサー、リード、デバイス本体など清潔物の術野への物品出し

・アナライザーによる心内データの測定

・プログラマーによるデバイス本体の設定および、測定

入院中に、看護師によりペースメーカと生活していく上での注意点などの説明が行われます。

【ペースメーカ植込み】 |

【ペースメーカチェック】 |

*デバイス外来業務

当院では、第1週木曜日にICD/CRT外来を、第2,3,4週木曜日にペースメーカ外来をそれぞれ14時~16時に心電図室にて行なっています。受診の頻度は、植込み術後の期間やエピソードの有無によりますが、6~12ヶ月毎に行っています。ペースメーカの電池の寿命が近くなると、3ヶ月毎に受診して頂いています。

外来時の点検は、電池残量、リード抵抗、閾値、波高値の測定、およびエピソードの内容を確認し、作動不全がないか、適切な設定かを確認しています。また、患者さんに日常生活において、困っている点や不安な点をお伺いし、患者さんのQOLを少しでもあげられるよう務めています。

*カテーテルアブレーション治療業務

当院では、2名体制でカテーテルアブレーション業務に従事しています。

手術中は、ポリグラフ、スティムレータ、アブレータ、3Dマッピングシステム(EnSite 、CARTO)の操作を2名で分担して行なっています。

当院は特に心房細動カテーテルアブレーションに力を入れており、患者さんに苦痛を伴わないアブレーションをモットーに、全身麻酔で行っています。

|

|

|

|

| 【カテーテルアブレーション治療業務】 | |

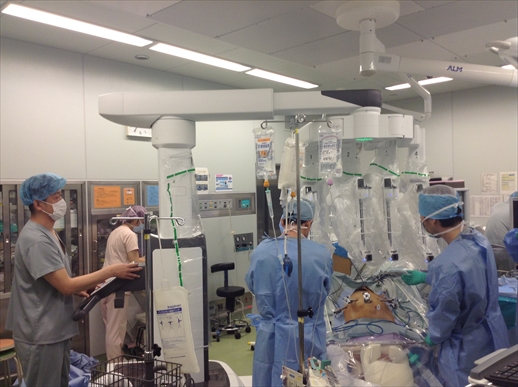

手術室業務

【手術室】 |

【スコープオペレータ】 |

2024年度より手術室の機器管理を目的に臨床工学技士1名を配置しています。当院には8部屋の手術室があります。担当が術中における機械の操作、トラブルや修理への迅速な対応を行っています。手術室における臨床工学技士に関連する機器は多岐に渡り、麻酔器、電気メス、内視鏡装置、超音波手術装置、レーザー手術装置、顕微鏡、da Vinci、ナビゲーション装置などがあります。臨床工学技士は、手術開始前に術式毎に機器の配置を確認し、安全に手術ができるように使用前点検を行っています。手術中は機器の使用中点検と機器稼働状況確認を実施しています。手術室業務では独自に開発したデータベースを用いて、機器の稼働率、トラブル率、情報共有事項等の把握に努めています。また医師や看護師向けに機器の正しい使用方法や故障削減に向けた勉強会も実施しています。また同年より、臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修を受講し、2名の臨床工学技士が消化器外科腹腔鏡下手術におけるスコープオペレータ業務に携わっています。

整形外科の脊髄や脊椎における手術ではMEP(運動誘発電位)モニタリングを実施しています。手術後に脊椎麻痺などの発生率を低下させるため、刺激電極から電流を流すことで四肢の筋肉を収縮させ、筋収縮した際に発生する電流をモニタリングおよび評価を行っています。

また、SCS(脊髄刺激療法)は脊椎・脊髄疾患や末梢血管障害、神経障害性などによる痛み神経の支配領域に限局した痛みに対し、刺激装置を植え込んで脊髄に微弱な電流を流し、痛みを緩和する治療法です。植え込み後は患者が自分の痛みに応じて刺激を調節し痛みをコントロールします。この業務ではリードを硬膜外に挿入して試験刺激を行うトライアルの立ち合い、外来にて刺激装置の作動状況のチェックや患者に痛みの場所や度合いを聞きながら刺激の調節や今後の方針の相談などを行っています。

泌尿器科の前立腺癌摘出術や膀胱全摘術などでda vinci Xiを使用しており、セッティングやドッキング操作、トラブル対応を行っています。1~2cmほど切開してロボットアームを動かして手術を行います。低侵襲で出血が少ない、入院期間が短く回復が早いことなどが特徴です。

腹腔鏡下消化器外科手術におけるカメラでの視野の確保を目的にスコープオペレータ業務を実施しています。主な症例として腹腔鏡下胆嚢摘出術、腹腔鏡下虫垂切除術、腹腔鏡下S状結腸切除術等があります。また手術終了後に硬性鏡やライトガイドケーブルの終業点検も実施しています。

手術室に使用する機器が安全に使用できるように使用前点検、使用中点検、終業点検、定期点検を実施しています。在庫管理では、機器が過不足なく供給できるように消耗品を含めた管理を行っています。購入の機器選定からラーニングコスト、他診療科との共有使用可能等も考慮し、機器の一元管理を実施しています。

【da vinci業務 】 |

*手術室ME機器点検業務

手術室にある除細動器や体外式ペースメーカ、麻酔器、電気メスなど多くの機器の点検を実施しています。

出力測定や安全機構の動作確認、漏れ電流の測定などを行っています。

ME機器業務

*医療機器管理業務

ME機器管理支援ソフトMe-TOMASSを使用し医療機器管理を行っています。定期点検の年間スケジュールを組み、院内のAEDや保育器、電気メスなどのME機器の点検を行っています。

*医療機器中央管理室

院内全体で共通使用される医療機器を1箇所(医療機器中央管理室)に集めて管理しています。中央管理を行うことにより、必要な医療機器を必要なときに、必要な病棟へ貸し出すことで効率的に運用しています。

また、院内の医療機器をME機器管理支援ソフトMe-TOMASSに登録することによって、所在管理や計画的保守、機器の標準化(統一)を行っています。

【中央医療機器管理室】 |

*作業部屋

故障した医療機器は各病棟より臨床工学室に送られ、点検や修理を行っています。委託修理が発生した際には、医療機器メーカと協力し現場での医療機器の使用に支障が出ないように代替器や修理の手配を行っています。

【作業部屋風景】 |

*各種点検器具

|

|

|

|