平成28年度 当院の臨床評価指標について

日本病院会QIプロジェクト2016

日本病院会のQIプロジェクトは、厚生労働省による「医療の質の評価・公表等推進事業」を引き継ぎ、医療の質を向上させるプロジェクトとして活動しており、当院も平成25年度より参加しております。

QIは病院間のベンチマーク的な比較を連想しがちですが、各病院の役割や機能、地域特性や患者属性などの因子を調整する方法が確立されていないため、各々の病院が向上のためのあらゆる努力をし、結果として医療の質を改善することが目的とされています。

臨床指標項目

- 患者満足度(外来・入院)

- 死亡退院患者率

- 入院患者の転倒転落率

- 褥瘡発生率

- 紹介率

- 逆紹介率

- 尿道カテーテル使用率

- 尿路感染症発生率

- 救急車・ホットライン応需率

- 特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

- 特定術式における術後24時間(心臓手術は48時間)以内の予防的抗菌薬投与停止率

- 特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率

- 糖尿病患者の血糖コントロールHbA1c(NGSP)<7.0%

1.患者満足度(外来患者・入院患者)

目的

「治療を受けた結果、病院の診療に対する患者様の満足度を知ることは医療の質を測るうえで重要な評価指標です。」

定義

分子:設問に満足またはやや満足と回答した患者数

分母:患者満足度調査に回答した患者数

調査期間:平成28年12月

当院の数値 外来患者:68.1% 入院患者:81.8%

|

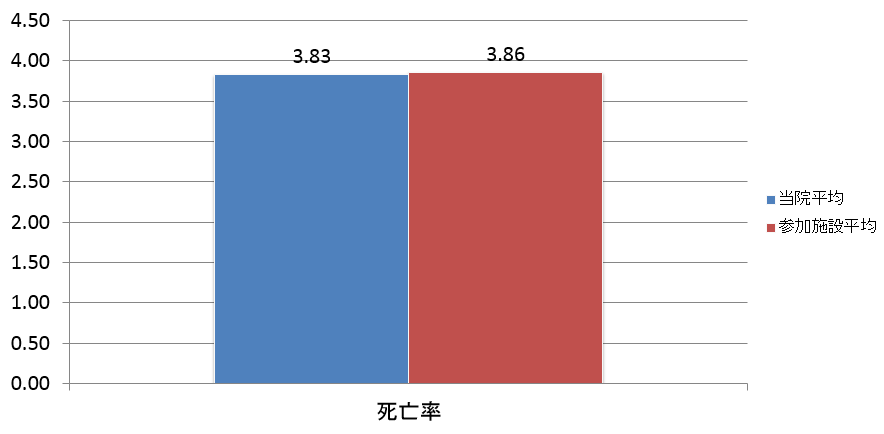

2.死亡退院患者率

目的

「病院規模や入院患者の病状など異なるため比較検討は難しいですが、診療の過程が妥当であったか等を検討することができます。」

定義

分子:死亡退院患者数

分母:退院患者数

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の数値 3.83%

|

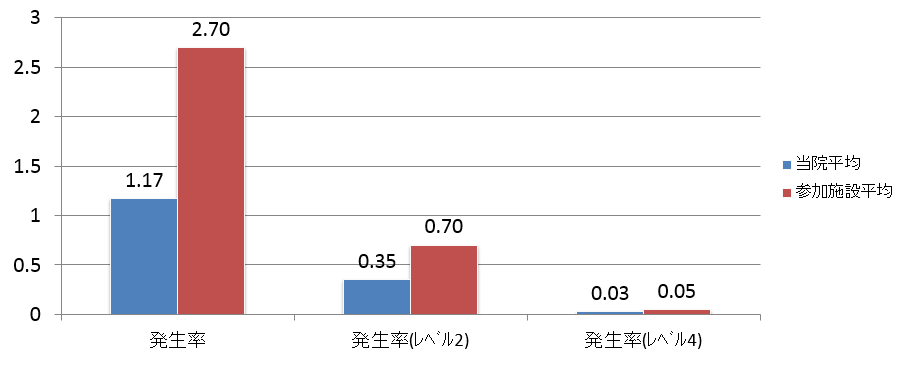

3.入院患者の転倒転落発生率

目的

「転倒・転落のアセスメントを行い、立案・実施することに加え、予防の取り組みを効果的に行えているかを見ます。(外傷の軽減)」

定義

分子:インシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数

分母:入院延べ患者数

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

*損傷レベル1:なし(患者に損傷は無かった)

*損傷レベル2:軽度(包帯、氷、創傷洗浄、四肢の拳上、局所薬が必要となった、あざ・擦り傷を招いた)

*損傷レベル3:中軽度(縫合、ステリー・皮膚接着剤、副子が必要となった、または筋肉・関節の挫傷を招いた)

*損傷レベル4:重度(手術、ギプス、牽引、骨折を招いた・必要となった、または神経損傷・身体内部の損傷のため診察が必要となった)

*損傷レベル5:死亡(転倒による損傷の結果、患者が死亡した)

*損傷レベル6:UTD(記録からは判定不可能)

当院の値 全体:1.17% レベル2:0.35% レベル4:0.03%

|

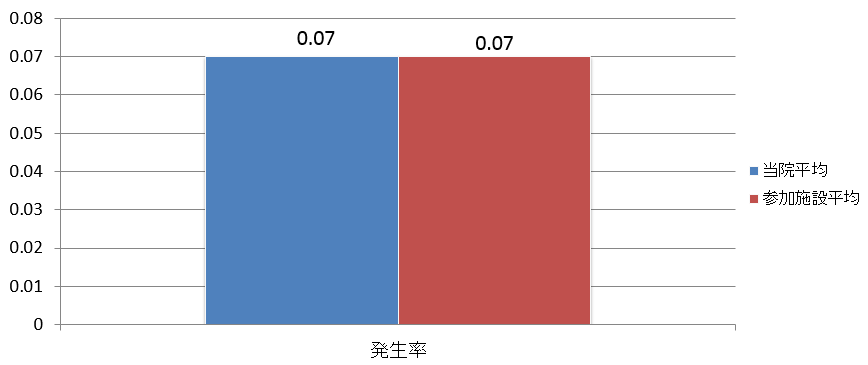

4.褥瘡発生率

目的

「褥瘡予防対策を行うことにより、患者のQOLの低下防止や治療の長期化を防ぎます。(予防の促進)」

定義

分子:分母対象患者のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数

分母:入院延べ患者数

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

*d0:皮膚損傷・発赤なし

*d1:持続する発赤

*d2:真皮までの損傷

*D3:皮下組織を超える損傷

*D4:皮下組織を超える損傷

*D5:関節腔、体腔に至る損傷

*DU:深さ判定が不能の場合

当院の値 0.07%

|

5.紹介率

目的

「他の医療機関との連携や機能分化を促す流れの中で、次項の逆紹介率と合わせて見ることで、その地域における病院の特徴や役割を測ることができます。」

定義

分子:紹介初診患者数

分母:初診患者数-(休日・夜間の初診救急患者数+休日・夜間の初診救急入院患者数)

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の値 73.8%

|

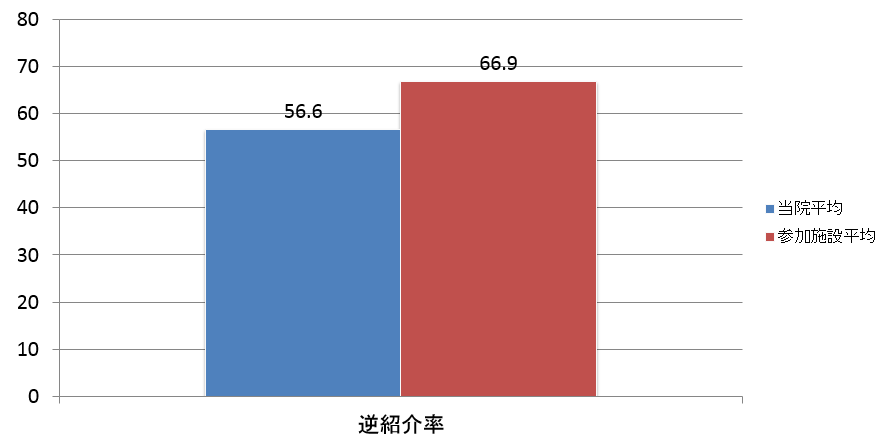

6.逆紹介率

目的

「医療の高度化・専門分野化する中で、一つの医療機関だけで患者の多様なニーズに応えるだけでなく、地域の各医療機関が機能を分担して応えていくことが重要です。」

定義

分子:逆紹介患者数

分母:初診患者数-(休日・夜間以外の初診救急患者数+休日・夜間の初診救急入院患者数)

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の値 56.6%

|

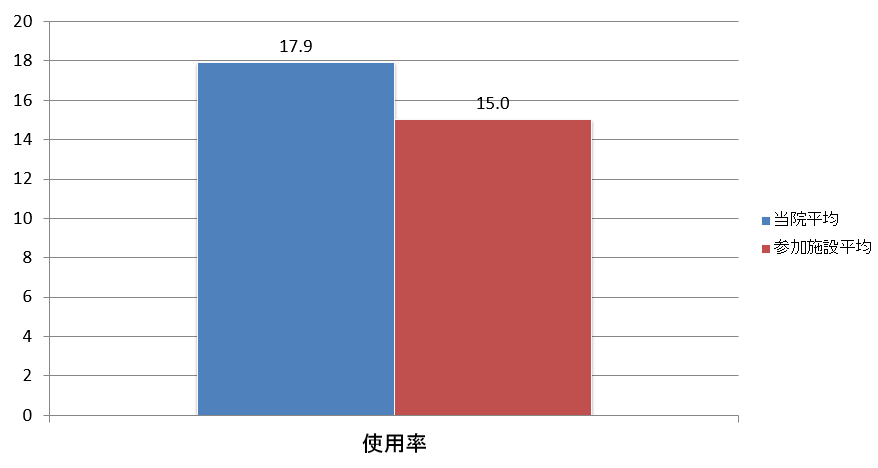

7.尿道留置カテーテル使用率

目的

「カテーテル関連尿路感染症のアウトカム指標を算出目的としています。」

定義

分子:尿道留置カテーテルが挿入されている入院延べ患者数

分母:入院延べ患者数

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の値 17.9%

|

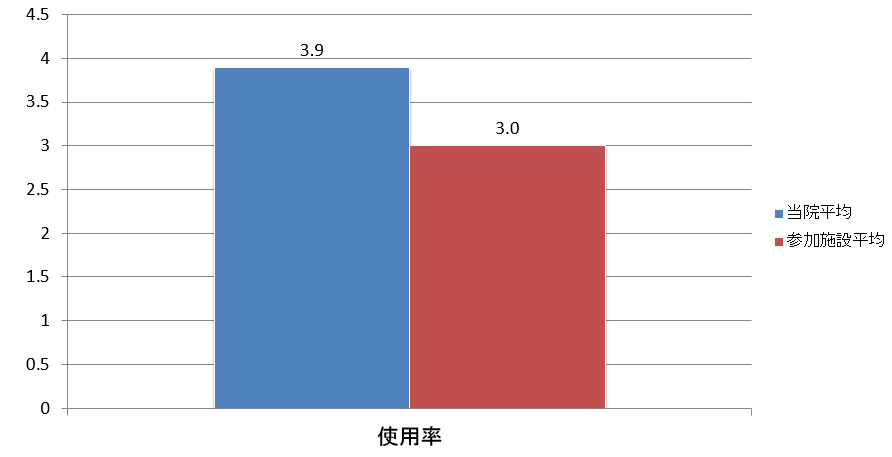

8.症候性尿路感染症発生率

目的

「尿路感染症は医療関連感染の中でも最も多く約40%を占めています。その80%以上は尿道留置カテーテルによって発生するものとされます。対策としては尿道留置カテーテルの適正使用・管理・早期抜去が重要な尿路感染症の対策です。」

定義

分子:尿道留置カテーテルが挿入されている入院延べ患者数

分母:入院延べ患者数

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の値 3.9%

|

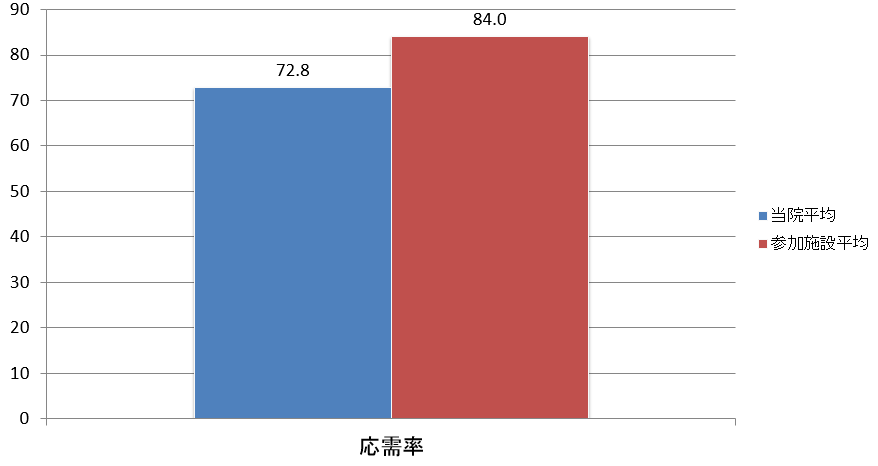

9.救急車・ホットライン応需率

目的

「救急患者はできるだけ速やかに救急体制の整った医療機関に収容し、治療を開始することが望まれます。当院では重症、重篤な患者の受入については90%を超えております。」

定義

分子:救急車で来院した患者数

分母:救急車受入要請人数

*ドクターヘリは除く

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の値 72.8%

|

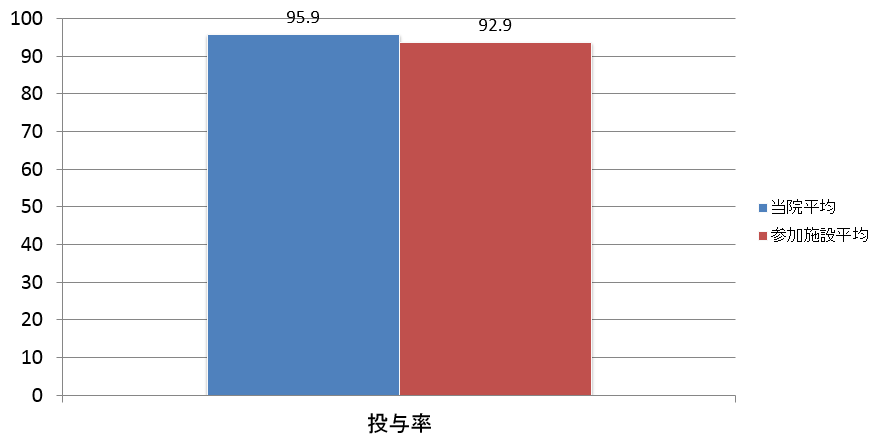

10.特定術式における手術開始前 1時間以内の予防的抗菌薬投与率

目的

「手術執刀1時間以内に適切な抗菌薬を静脈注射することで手術部位感染を予防し、入院期間の延長や医療費を抑えることができます。」

定義

分子:手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数

分母:特定術式の手術件数

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の値 95.9%

|

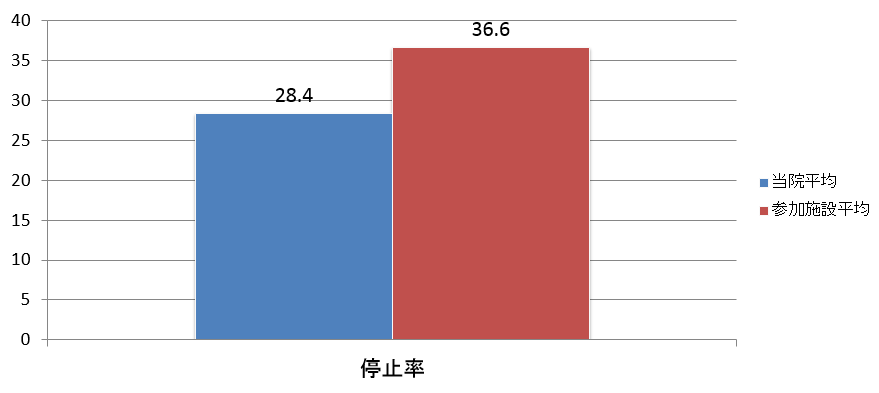

11.特定術式における術後24時間(心臓手術は48時間)以内の予防的抗菌薬投与停止率

目的

「手術部位感染を予防する対策の1つとして、手術前後の抗菌薬投与があり、手術開始から終了後2~3時間まで、血中および組織中の抗菌薬濃度を適切に保つことで予防できる可能性が高くなります。しかし、不必要に長期間投与することで、抗菌薬による副作用の出現や耐性菌の発生、医療費の増大につながります。一般的には、非心臓手術では術後24時間以内、心臓手術では術後48時間以内までに抗菌薬を中止することが推奨されています。」

定義

分子:術後24時間以内に予防的抗菌薬投与が停止された手術件数

分母:特定術式の手術件数

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の値 28.4%

|

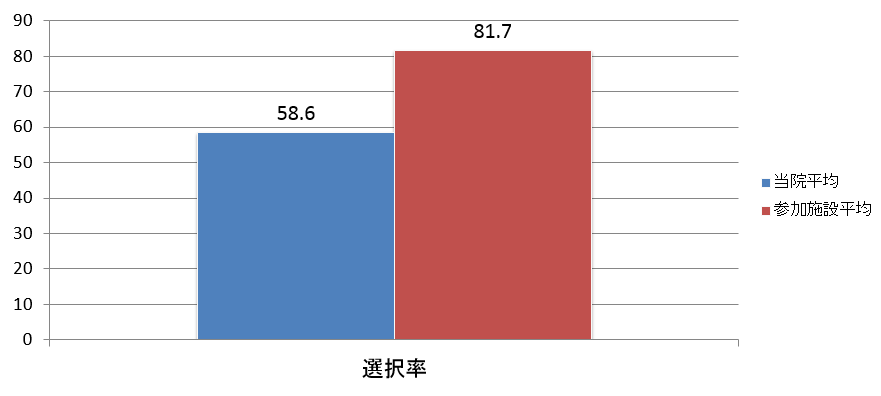

12.特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率

目的

「手術後に、手術部位感染が発生すると、入院期間が延長し、入院医療費が増大します。その予防策の一つとして、手術前後の抗菌薬投与があります。手術開始から終了後2~3時間まで、体内の抗菌薬濃度を適切に保つことで、感染を予防できる可能性が高くなります。」

定義

分子:術後24時間以内に予防的抗菌薬投与が停止された手術件数

分母:特定術式の手術件数

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の値 58.6%

|

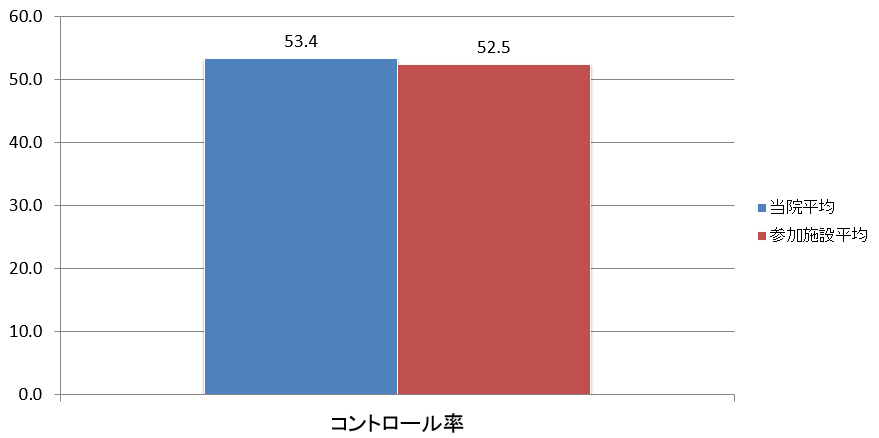

13.糖尿病患者の血糖コントロール

目的

「糖尿病患者の血糖コントロール状態を示す検査としてHbA1cがあります。この値が7.0%未満であれば『可』とされます。糖尿病による合併症を予防するためのコントロールが行えているかを見ますが、厳格なコントロールを求めていることが正しいとは限らないことにも注意が必要です。」

定義

分子:HbA1c(NGSP)の最終値が7.0%未満の外来患者数

分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数

調査期間:平成28年4月~平成29年3月

当院の値 53.4%