診療実績

- 詳細

各診療科の実績等について

| 診療科名 | 診療実績グラフ等 |

| 外科 | ・年間手術件数 ・主な癌の切除件数 ・主な良性疾患の手術件数 |

| 呼吸器外科 | 症例数・治療・成績 |

| 循環器内科 | 1)冠動脈等カテーテル検査・治療 2)電気生理学(ペースメーカー・アブレーションなど) 3)心臓超音波(心エコー、経食道エコーを含む) 4)心臓シンチグラム(RI) 5)ホルター24時間心電図、運動負荷心電図 |

| 消化器内科 | ・上部・大腸内視鏡検査 施行件数 ・小腸内視鏡検査 施行件数 ・内視鏡的粘膜・ポリープ切除術 施行件数 ・内視鏡的粘膜下層剥離術 施行件数 ・胆・膵内視鏡 施行件数 ・消化管ステント留置 施行件数 ・緊急内視鏡処置(抜粋) 施行件数 ・腹部超音波検査 施行件数 ・超音波ガイド下処置 施行件数 |

| 小児外科 | ・手術総数 ・入院総数 |

| 新生児科 |

入院数 |

| 心臓血管外科 | 専門医認定機構の規定による心臓血管手術(年度別症例件数) 心臓胸部大血管手術(年度別症例件数) |

| 整形外科 | ・全手術件数 ・脊髄手術件数 ・人工関節手術件数 ・骨折手術件数 |

| 形成外科 | 令和3年1月1日~12月31日の症例一覧 |

| 泌尿器科 | 2024年 主な手術件数 |

| 産婦人科 | 産科実績・手術実績(2023年4月1日から2024年3月31日) |

| 眼科 | (年度別)治療症例件数 |

| 膠原病内科 | 主な疾患の内訳(2020年4月1日から2020年12月31日) |

| 皮膚科 | 2023年度入院患者疾患別集計(延べ301名、一部重複あり) |

| 病理診断科 | 病理検査件数と病理解剖数 |

| 放射線治療(リニアック)科 | 2024年度治療件数 |

| 麻酔科 | 年度別手術件数 |

| 糖尿病・内分泌・代謝科 |

2024年度 入院患者疾患別割合 |

| 緩和医療科 | (年度別) ・入院、外来件数 ・入院患者居住地 ・外来患者紹介元別内枠 ・入院患者紹介元別内訳 ・外来患者疾患別内訳 ・入院患者疾患別内訳 |

| 脳神経内科 | ・外来数 ・新入院、平均在院日数 ・新入院内訳 ・検査(件数) |

| 血液内科 | (年度別)外来受診患者数、病棟退院患者数(2024年度) |

| 耳鼻いんこう科 | (年度別)全身麻酔症例、局所麻酔症例 |

| 脳神経外科 | (年度別)手術室での件数、血管内治療の件数 |

| 歯科・歯科口腔外科 | (年度別)入院症例数 、外来手術件数 |

| 血液浄化療法科(血液浄化療法室) | (年度別)血液浄化療法施行実績 |

| 精神科 | 2024年度他科からの新規診察依頼件数 |

各種月別統計

- 詳細

1.患者数の実績(令和7年11月分)

| 全 体 | 一 般 | 結 核 | 感染症 | |

|---|---|---|---|---|

| 平均在院日数 | 11.5日 | 11.5日 | - | - |

| 病床利用率 | 71.8% |

| 入院 | 外来 | |

|---|---|---|

| 一日平均患者数 | 474人 | 1,083人 |

| 一ヶ月新患者数 | 1,124人 | 3,079人 |

| 入院 | 外来 | |

|---|---|---|

| 救急患者数 | 351人 | 443人 |

2.月別統計資料 令和7年度

添付ファイル「月別統計資料 令和7年度」を参照ください。

目次

- 1.延病床数、入院患者数、病床利用率

- 2.一日平均患者数、平均在院日数、外来患者数、平均通院回数

- 3.救急患者数

- 4.救急患者数内訳

- 5.患者1人1日あたりの診療額及び医業費用

- 6.医業収益対医業費用の割合

- 7.付加価値額、率

- 8.生産性

- 9.診療科別入院延患者数

- 10.診療科別1日平均入院患者数

- 11.診療科別外来延患者数

- 12.診療科別1日平均外来患者数

- 13.月別1日平均入院患者数

- 14.月別1日平均外来患者数

- 15.臨床検査・病理検査稼動件数

- 16.内視鏡検査件数

- 17.放射線撮影件数

- 18.栄養指導件数及び給食数

- 19.理学療法、作業療法及び言語療法件数

- 20.調剤、製剤件数

- 21.薬剤管理指導、薬品管理、医薬品情報件数

- 22.人工透析件数、実施回数、収益額

- 23.地域医療支援病院 紹介率・逆紹介率

- 24.臨床指標数値

病院指標

令和6年度 君津中央病院 病院情報の公表

病院指標

- 年齢階級別退院患者数

- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

- 成人市中肺炎の重症度別患者数等

- 脳梗塞の患者数等

- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

令和6年度 当院の臨床評価指標について

- 詳細

臨床評価指標

臨床評価指標(Quality Indicator=QI)とは、医療の質を表す指標のことをいいます。当院では病院の様々な機能について適切な指標を用いて評価を行い、問題点を把握、改善することにより医療サービスの質の向上に取り組んでいます。

【参加】

日本病院会QIプロジェクト

公益財団法人日本医療機能評価機構「医療の質可視化プロジェクト」

臨床評価項目

- 患者満足度(外来)

- 患者満足度(入院)

- 入院患者の転倒・転落発生率

- 入院患者の転倒・転落発生率(損傷レベル2以上)

- 入院患者の転倒・転落発生率(損傷レベル4以上)

- 新規圧迫損傷(褥瘡)発生率

- 症候性尿路感染症発生率

- 特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

- 特定術式における術後24時間(心臓手術は48時間)以内の予防的抗菌薬投与停止率

- 脳梗塞の診断で入院した患者への入院後早期リハビリ治療実施割合

- 1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント報告件数

- 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率

- 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合

- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

- 65 歳以上の患者の入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合

- 身体的拘束の実施率

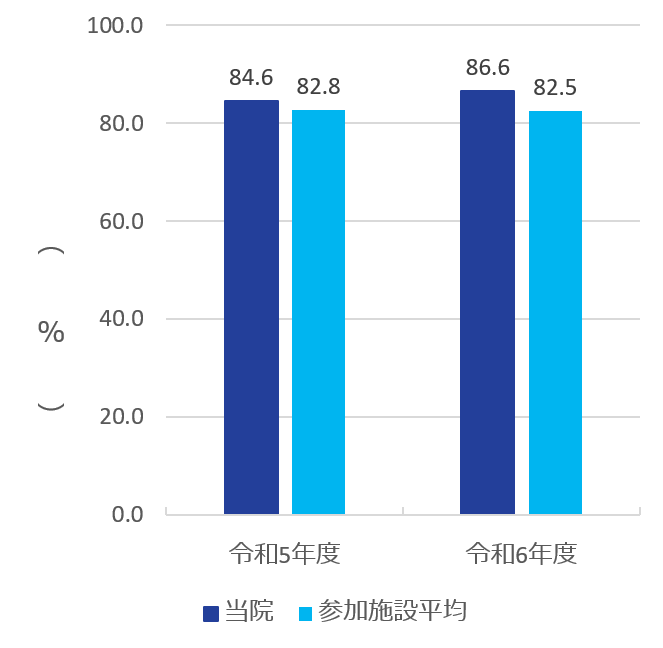

1.患者満足度(外来)

受けた治療の結果、安全な治療に対する患者の満足度をみることは、医療の質を測るうえで直接的な評価指標の重要な一つです。

【計測条件】

分子 満足またはやや満足と回答した外来患者数

分母 「この病院について総合的にはどう思われますか?」の設問有効回答数

【補足事項】

調査期間:2024年11月

回収率:97.2%(500枚配付し486枚回収した)

令和5年度 当院 84.6%

参加施設 82.8%

令和6年度 当院 86.6%

参加施設 82.5%

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

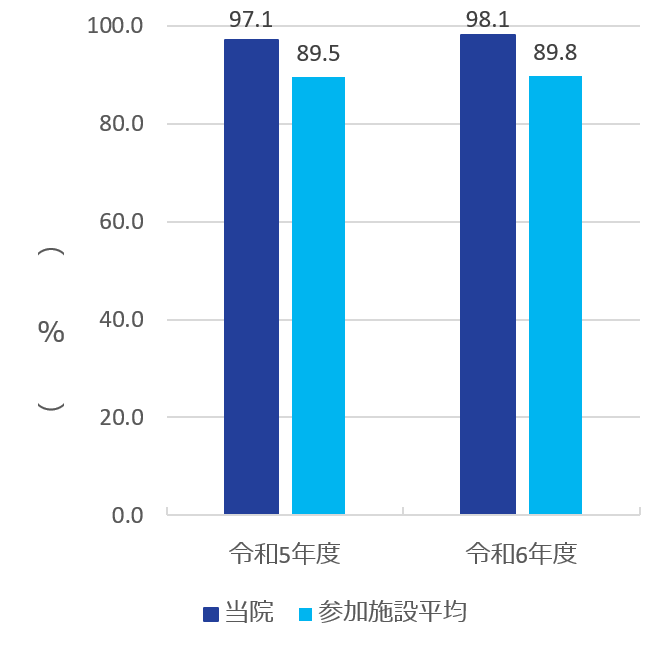

2.患者満足度(入院)

受けた治療の結果、入院期間、安全な治療に対する患者の満足度をみることは、医療の質を測るうえで直接的な評価指標の重要な一つです。

【計測条件】

分子 満足またはやや満足と回答した入院患者数

分母 「この病院について総合的にはどう思われますか?」の設問有効回答数

【補足事項】

調査期間:2024年11月

回収率:84.0%(480枚配付し403枚回収した)

令和5年度 当院 97.1%

参加施設 89.5%

令和6年度 当院 98.1%

参加施設 89.8%

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

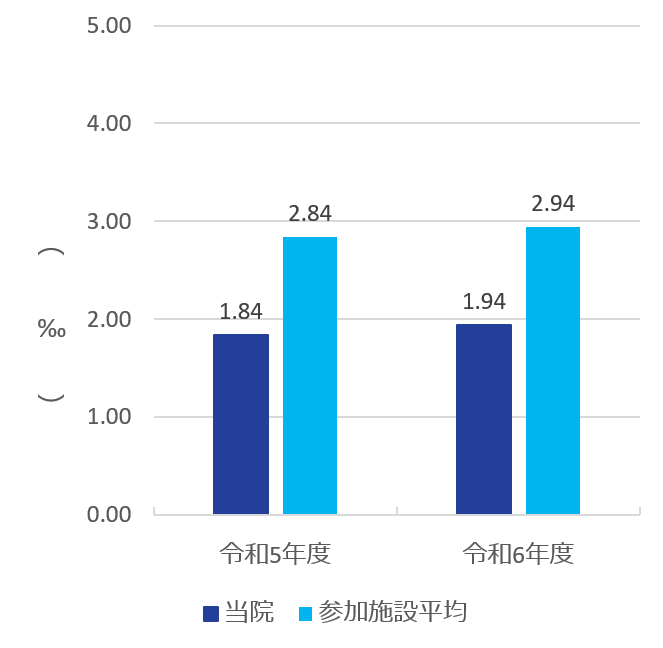

3.入院患者の転倒・転落発生率

転倒・転落によって患者に傷害が発生した損傷発生率と、患者への傷害に至らなかった転倒・転落事例の発生率を把握・分析することで、より転倒・転落発生要因を特定しやすくなります。こうした事例分析から導かれた予防策を実施して転倒・転落発生リスクを低減していく取り組みが、転倒による傷害予防につながります。

【計測条件】

分子 入院中の患者に発生した転倒・転落件数

分母 入院延患者数

【補足事項】

‰(パーミル)

本指標では、入院患者1,000人当たり何人、転倒・転落が発生したかを表している。

令和5年度 当院 1.84‰

参加施設 2.84‰

令和6年度 当院 1.94‰

参加施設 2.94‰

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

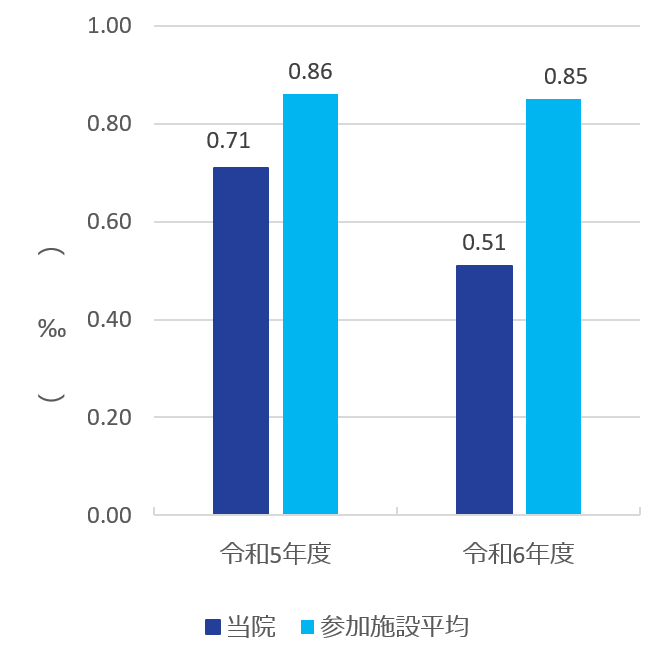

4.入院患者の転倒・転落発生率(損傷レベル2以上)

転倒・転落によって患者に傷害が発生した損傷発生率と、患者への傷害に至らなかった転倒・転落事例の発生率を把握・分析することで、より転倒・転落発生要因を特定しやすくなります。こうした事例分析から導かれた予防策を実施して転倒・転落発生リスクを低減していく取り組みが、転倒による傷害予防につながります。

【計測条件】

分子 入院中の患者に発生した損傷レベル2以上の転倒・転落件数

分母 入院延患者数

【補足事項】

‰(パーミル)

本指標では、入院患者1,000人当たり何人、転倒・転落が発生したかを表している。

- なし:患者に損傷はなかった。

- 軽度:包帯、氷、創傷洗浄、四肢の挙上、局所薬が必要となった、あざ・擦り傷を招いた。

- 中軽度:縫合、ステリー・皮膚接着剤、副子が必要となった、または筋肉・関節の挫傷を招いた。

- 重度:手術、ギプス、牽引、骨折を招いた・必要となった、または神経損傷・身体内部の損傷の診察が必要となった。

- 死亡:転倒による損傷の結果、患者が死亡した。

- UTD:記録からは判定不可能。

令和5年度 当院 0.71‰

参加施設 0.86‰

令和6年度 当院 0.51‰

参加施設 0.85‰

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

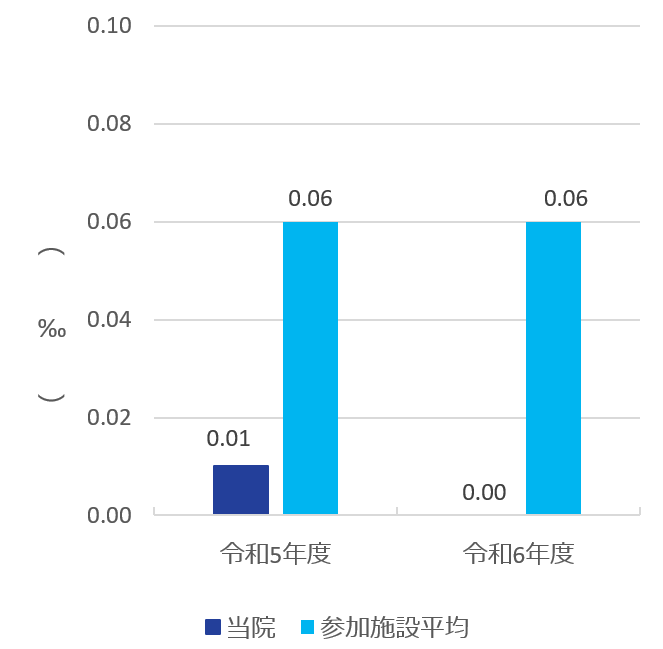

5.入院患者の転倒・転落発生率(損傷レベル4以上)

転倒・転落によって患者に傷害が発生した損傷発生率と、患者への傷害に至らなかった転倒・転落事例の発生率を把握・分析することで、より転倒・転落発生要因を特定しやすくなります。

こうした事例分析から導かれた予防策を実施して転倒・転落発生リスクを低減していく取り組みが、転倒による傷害予防につながります。

【計測条件】

分子 入院中の患者に発生した損傷レベル4以上の転倒・転落件数

分母 入院延患者数

【補足事項】

‰(パーミル)

本指標では、入院患者1,000人当たり何人、転倒・転落が発生したかを表している。

- なし:患者に損傷はなかった。

- 軽度:包帯、氷、創傷洗浄、四肢の挙上、局所薬が必要となった、あざ・擦り傷を招いた。

- 中軽度:縫合、ステリー・皮膚接着剤、副子が必要となった、または筋肉・関節の挫傷を招いた。

- 重度:手術、ギプス、牽引、骨折を招いた・必要となった、または神経損傷・身体内部の損傷の診察が必要となった。

- 死亡:転倒による損傷の結果、患者が死亡した。

- UTD:記録からは判定不可能。

令和5年度 当院 0.01‰

参加施設 0.06‰

令和6年度 当院 0.00‰

参加施設 0.06‰

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

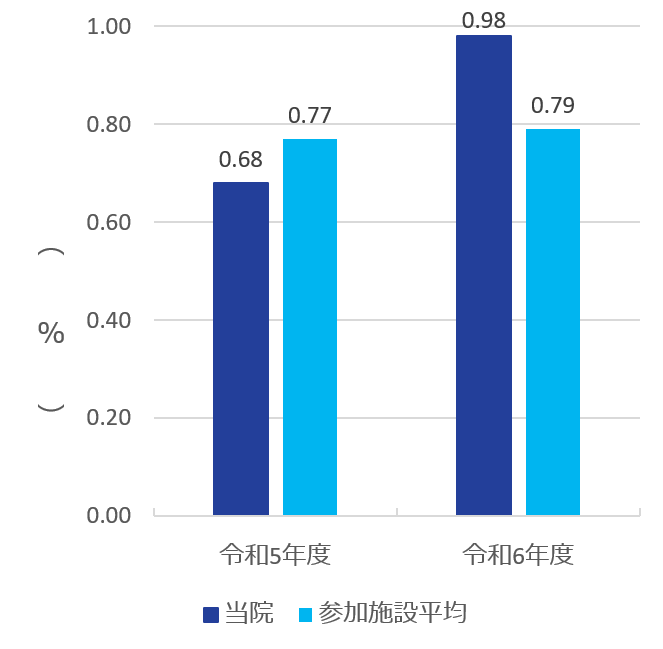

6.新規圧迫損傷(褥瘡)発生率

褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標の1つとなっています。褥瘡は患者のQOL の低下をきたすとともに、感染を引き起こすなど治療が長期に及ぶことによって、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大にもつながります。そのため、褥瘡予防対策は、提供する医療の重要な項目の1 つです。

【計測条件】

分子 調査期間中にd2(真皮までの損傷)以上の院内新規圧迫損傷発生患者数

分母 調査期間初日の入院患者数+調査期間に新たに入院した患者数

令和5年度 当院 0.68%

参加施設 0.77%

令和6年度 当院 0.98%

参加施設 0.79%

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

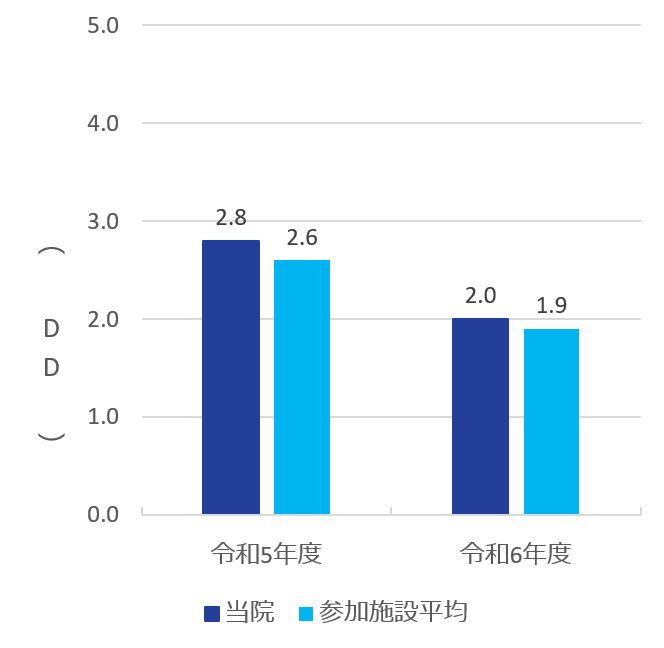

7.症候性尿路感染症発生率

尿路感染症は医療関連感染の中でも最も多く、約40%を占め、その80%が尿道留置カテーテルによるもの、すなわちカテーテル関連症候性尿路感染症(catheter-associated urinary tract infection= CAUTI)です。CAUTI のリスクは医療機関、部署、患者の特性に左右されますが、エビデンスレベルが高い予防策の実施により、CAUTIの65%‐70%は予防可能と推計されています。

【計測条件】

分子 分母のうちカテーテル関連症候性尿路感染症の定義に合致した延べ回数

分母 入院患者における尿道留置カテーテル挿入延べ日数

【補足事項】

調整方法:DD(Device-day の略: 対1000 カテーテル使用日数)

カテーテル関連症候性尿路感染症の定義については、日本病院会QIプロジェクトホームページの2024年度指標一覧を参照。

令和5年度 当院 2.8対1000 カテーテル使用日数

参加施設 2.6対1000 カテーテル使用日数

令和6年度 当院 2.0対1000 カテーテル使用日数

参加施設 1.9対1000 カテーテル使用日数

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

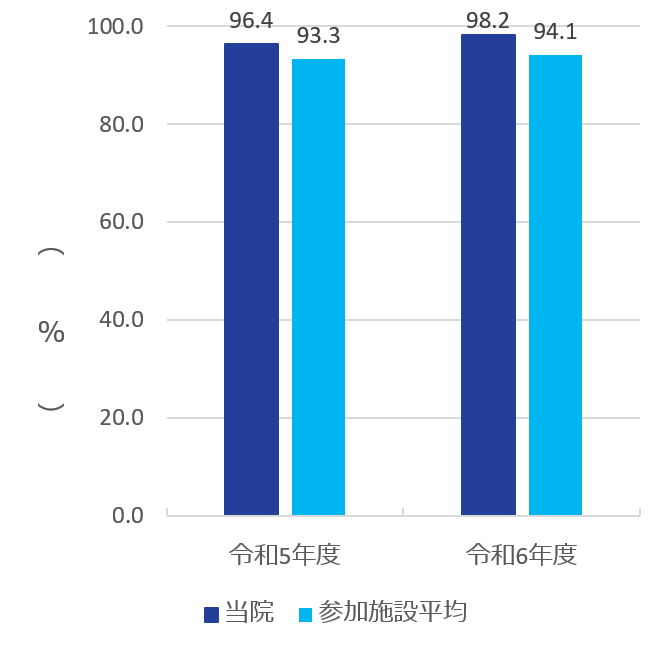

8.特定術式における手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率

手術後に、手術部位感染(Surgical Site Infection : SSI)を予防する対策の一つとして、手術前後の抗菌薬投与があります。手術開始から終了後2~3時間まで、血中および組織中の抗菌薬濃度を適切に保つことで、SSIを予防できる可能性が高くなります。

【計測条件】

分子 手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数

分母 特定術式の手術件数(冠動脈バイパス手術、その他の心臓手術、股関節人工骨頭置換術、膝関節置換術、血管手術、大腸手術、子宮全摘除術)

【補足事項】

- 入院時年齢が18歳未満の患者。

- 在院日数が120日以上の患者。

- 帝王切開手術施行患者。

- 臨床試験・治験を実施している患者。

- 術前に感染が明記されている患者。

- 全身/脊椎/硬膜外麻酔で行われた手術・手技が、主たる術式の前後3日(主たる術式が冠動脈バイパス手術またはその他の心臓手術の場合は4日)に行われた患者(日数計算は麻酔開始日/麻酔終了日を基点とする)。

- 術後の抗菌薬長期投与の理由が記載されている。

- 手術室内または回復室内での死亡患者。

令和5年度 当院 96.4%

参加施設 93.3%

令和6年度 当院 98.2%

参加施設 94.1%

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

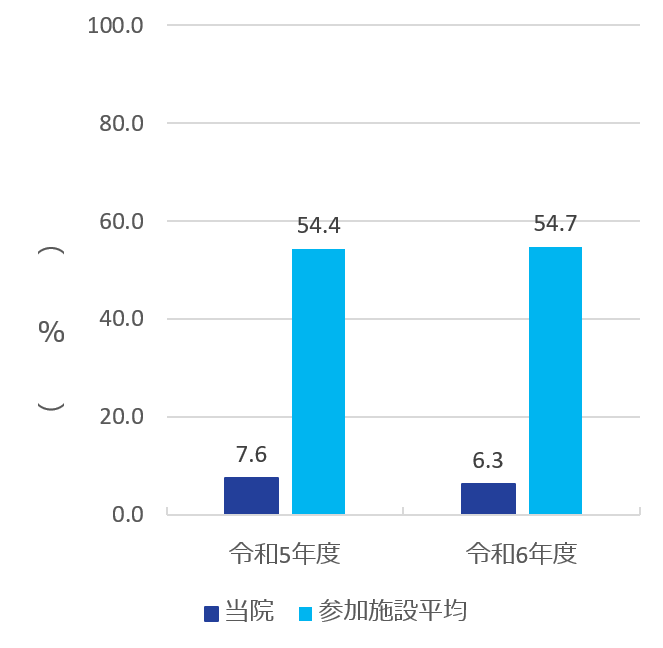

9.特定術式における術後24 時間(心臓手術は48 時間)以内の予防的抗菌薬投与停止率

手術後に、手術部位感染(Surgical Site Infection : SSI) を予防する対策の一つとして、手術前後の抗菌薬投与があります。手術開始から終了後2~3時間まで、血中および組織中の抗菌薬濃度を適切に保つことで、SSIを予防できる可能性が高くなります。

【計測条件】

分子 術後24 時間以内(冠動脈バイパス手術またはその他の心臓手術の場合48 時間以内)に予防的抗菌薬投与が停止された手術件数

分母 特定術式の手術件数(冠動脈バイパス手術、その他の心臓手術、大腸手術、子宮全摘除術)

【補足事項】

- 入院時年齢が18歳未満の患者。

- 在院日数が120日以上の患者。

- 帝王切開手術施行患者。

- 臨床試験・治験を実施している患者。

- 術前に感染が明記されている患者。

- 全身/脊椎/硬膜外麻酔で行われた手術・手技が、主たる術式の前後3日(主たる術式が冠動脈バイパス手術またはその他の心臓手術の場合は4日)に行われた患者(日数計算は麻酔開始日/麻酔終了日を基点とする)。

- 術後の抗菌薬長期投与の理由が記載されている。

- 手術室内または回復室内での死亡患者。

令和5年度 当院 7.6%

参加施設 54.4%

令和6年度 当院 6.3%

参加施設 54.7%

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

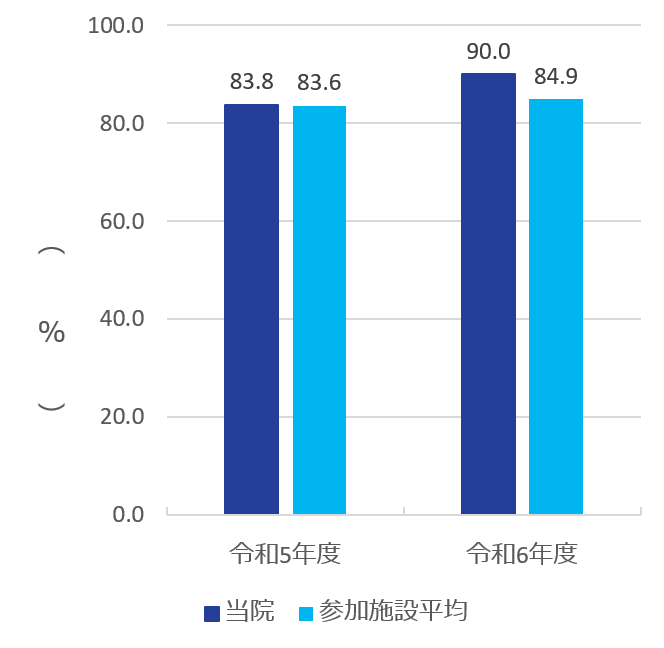

10.脳梗塞の診断で入院した患者への入院後早期リハビリ治療実施割合

脳卒中の診断後、できるだけ早期にリハビリを開始することが、機能の早期回復と低下抑制につながる。

【計測条件】

分子 入院後早期(3日以内)にリハビリテーション治療を受けた患者数

分母 18歳以上の脳梗塞と診断された入院患者数

令和5年度 当院 83.8%

参加施設 83.6%

令和6年度 当院 90.0%

参加施設 84.9%

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

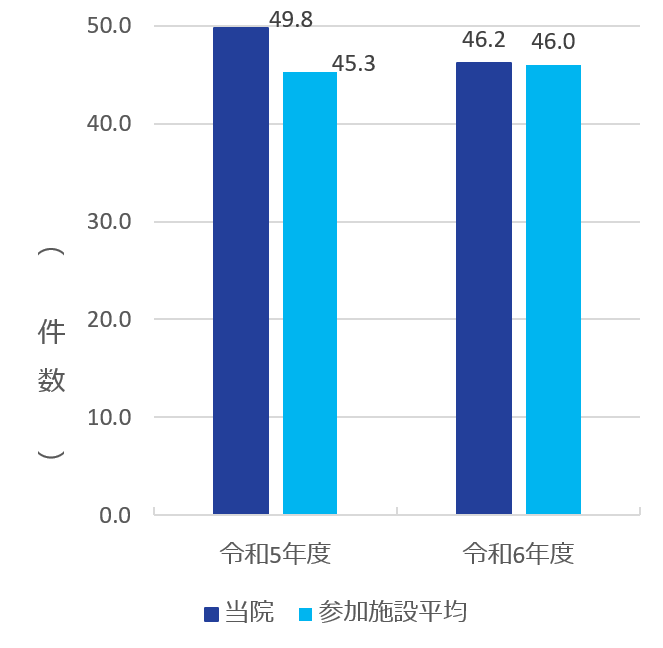

11.1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント報告件数

身体への侵襲を伴う医療行為は常にインシデント・アクシデントが発生する危険があります。その発生をできる限り防ぐことは医療安全の基本であり、発生した場合は原因を調査し、防止策をとることが求められます。そのためにはインシデント・アクシデントをきちんと報告することが必要です。

【計測条件】

分子 調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告件数

分母 許可病床数

【補足事項】

インシデント・アクシデント報告とは、インシデント影響度分類に定められた範囲で医療安全管理部門へ報告されたものを指します。

令和5年度 当院 49.8件

参加施設 45.3件

令和6年度 当院 46.2件

参加施設 46.0件

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

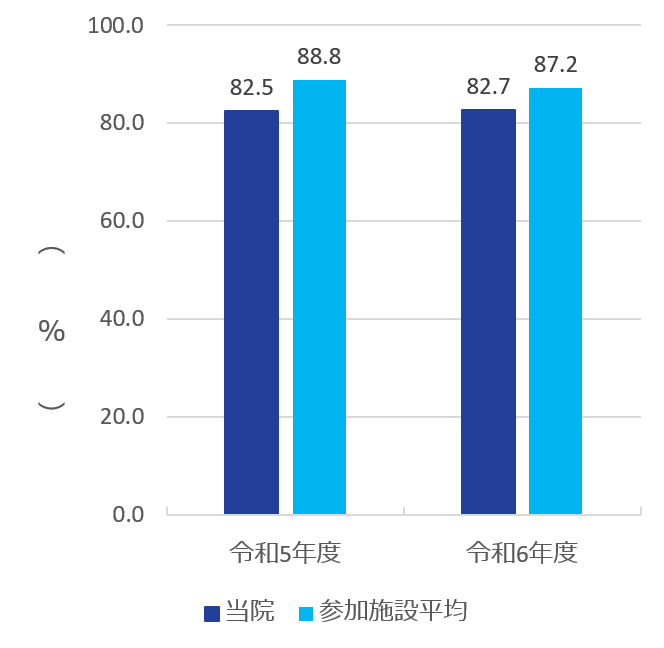

12.職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率

医療機関を受診する患者は、免疫力が低下していることが多く、病院職員からの感染を防止する必要があります。接種率が高い場合には、院内感染防止対策に積極的に取り組んでいると評価できます。

【計測条件】

分子 インフルエンザワクチンを予防接種した職員数

分母 職員数

令和5年度 当院 82.5%

参加施設 88.8%

令和6年度 当院 82.7%

参加施設 87.2%

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

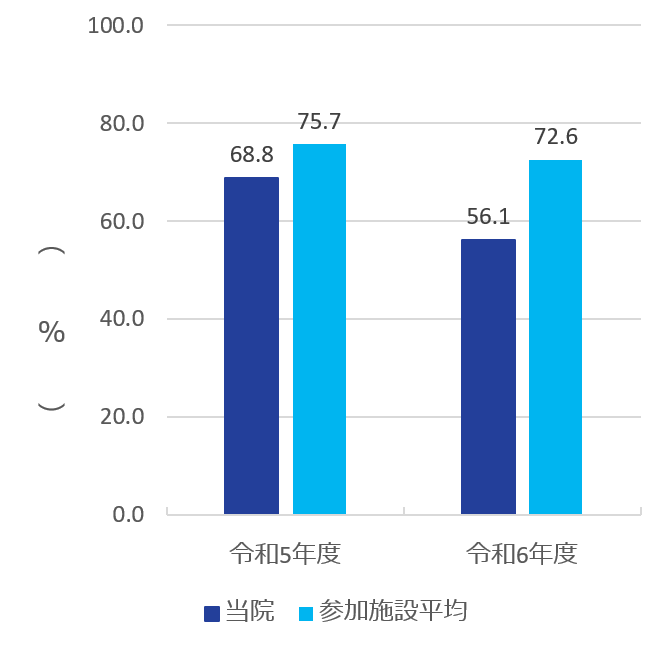

13.血液培養検査における同日2セット以上の実施割合

血液培養は1セットのみの場合の偽陽性による過剰治療を防ぐため、2セット以上行うことが推奨されています。

【計測条件】

分子 血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数(人日)

分母 血液培養オーダー日数(人日)

令和5年度 当院 68.8%

参加施設 75.7%

令和6年度 当院 56.1%

参加施設 72.6%

日本病院会QIプロジェクト2023

日本病院会QIプロジェクト2024より

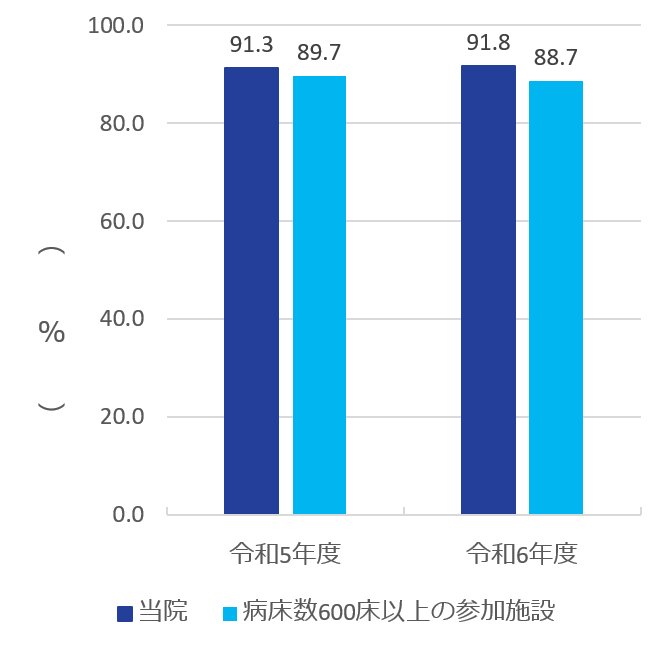

14.リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

周術期の肺血栓塞栓症の予防行為の実施は、発生率を下げることにつながる。

【計測条件】

分子 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数

分母 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数

【補足事項】

リスクレベルが「中」以上の手術は、「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン(2017年改訂版)」(日本循環器学会等)に準じて抽出

令和5年度 当院 91.3%

病床数600床以上の参加施設 89.7%

令和6年度 当院 91.8%

病床数600床以上の参加施設 88.7%

2023年度「医療の質可視化プロジェクト」

2024年度「医療の質可視化プロジェクト」より

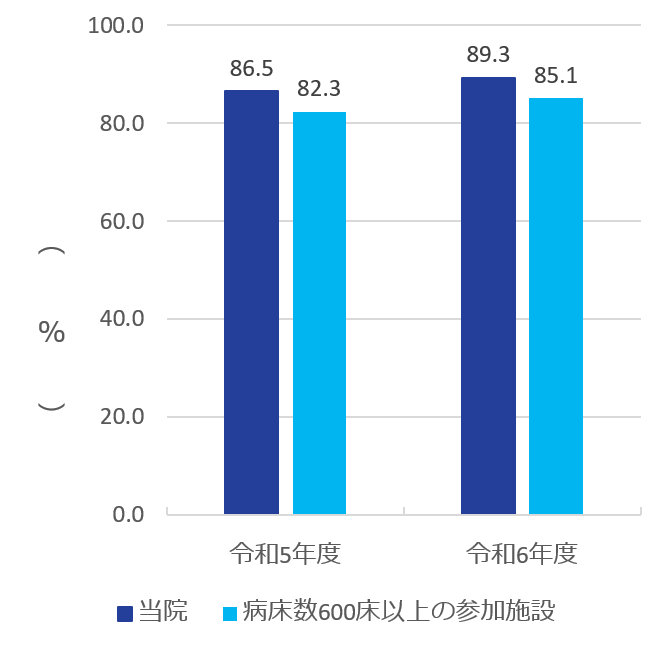

15.広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

不適切な抗菌薬の使用は、耐性菌の発生や蔓延の原因になることから、抗菌薬適正使用を推進する取り組みが求められます。抗菌薬適正使用の鍵を握るのは正確な微生物学的診断であり、抗菌薬投与前の適切な検体採取と培養検査が必要です。

【計測条件】

分子 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数

分母 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数

【補足事項】

広域スペクトルの抗菌薬

ピペラシリン、カルバペネム系、第4世代セフェム系

令和5年度 当院 86.5%

病床数600床以上の参加施設 82.3%

令和6年度 当院 89.3%

病床数600床以上の参加施設 85.1%

2023年度「医療の質可視化プロジェクト」

2024年度「医療の質可視化プロジェクト」より

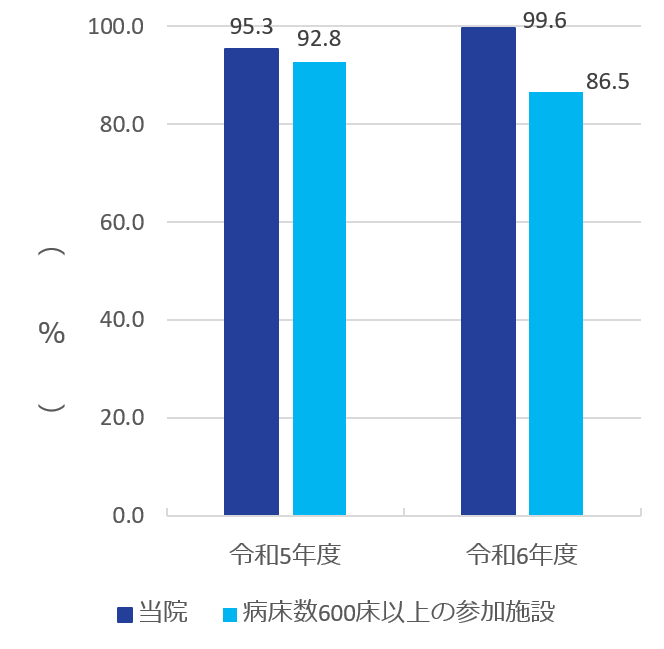

16.65歳以上の患者の入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合

早期に低栄養リスクを評価し適切な介入をすることで、在院日数の短縮、予後改善につながります。

【計測条件】

分子 分母のうち、入院3日目までに栄養ケアアセスメントが行われた患者数

分母 65歳以上の退院患者数

【補足事項】

入院期間が3日以内の患者(検査入院、短期滞在手術入院など) を除外する。

令和5年度 当院 95.3%

病床数600床以上の参加施設 92.8%

令和6年度 当院 99.6%

病床数600床以上の参加施設 86.5%

2023年度「医療の質可視化プロジェクト」

2024年度「医療の質可視化プロジェクト」より

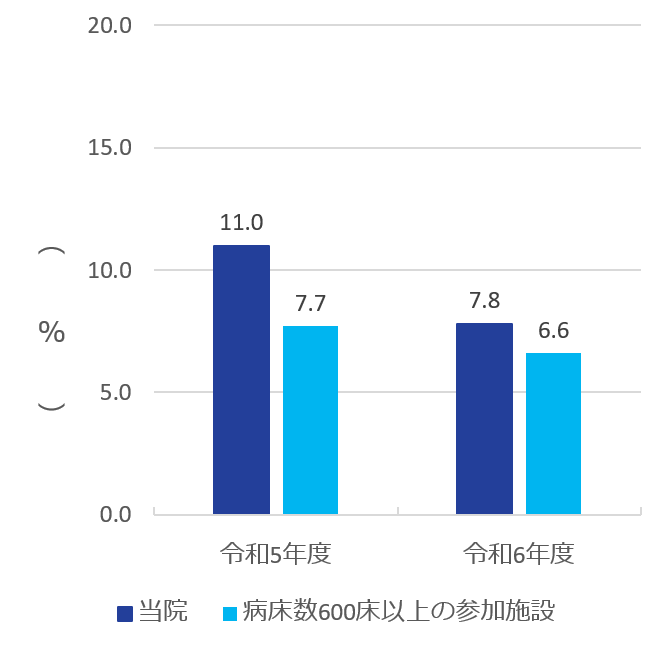

17.身体的拘束の実施率

患者の尊厳を守るため、身体的拘束の実施状況を可視化、非拘束ケアの推進を評価し、実践状況を把握することで、身体的拘束の削減に向けた取り組みを促進させます。

【計測条件】

分子 身体的拘束日数の総和

分母 退院患者の在院日数の総和

令和5年度 当院 11.0%

病床数600床以上の参加施設 7.7%

令和6年度 当院 7.8%

病床数600床以上の参加施設 6.6%

2023年度「医療の質可視化プロジェクト」

2024年度「医療の質可視化プロジェクト」より

【過去の臨床評価指標】