リハビリテーション科

リハビリテーション科

リハビリテーション科理念

急性期リハビリテーションの充実を図るとともに、地域連携の構築を目指します。

基本方針

- 急性期リハビリテーションを安全におこなうため、知識の習得・技術の研鑽に努めます。

- 他部門との連携を図り効果的リハビリテーションの提供を目指します。

- 近隣他施設とよりよい連携を構築するため、情報の提供・収集に努めます。

施設基準

脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ・運動器リハビリテーション料Ⅰ・ 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ・心大血管リハビリテーション料Ⅰ がんリハビリテーション施設(2014年6月)

職員配置

- 理学療法士 19名

- 作業療法士 11名

- 言語聴覚士 5名

- 鍼灸師 1名

- 医療助手 1名

理学療法部門

- 〔対象〕

- 脳血管疾患・神経筋疾患や脊髄損傷、関節の疾患や下肢の外傷によって身体に障害を負った方、呼吸障害や手術後の体力が低下した患者様。運動発達の経過観察が必要な乳幼児。

- 〔内容〕

- 筋力強化や体力向上、車椅子の乗り降りや、歩行練習を実施し早期社会復帰を目指します。自宅へ退院される方には必要に応じて家屋改造指導なども行います。

単に移動能力の獲得のみを目指すのではなく、地域生活期のQOLを考慮して、作業療法・言語療法部門と連携しながら退院支援を行います。

作業療法(Occupational Therapy)部門について

身体や精神に障害がある方に対し、「作業(人の日常生活に関わるすべての活動)」を通じて、一人ひとりに寄り添いながら「その人らしい生活」の実現を支援しています。

疾患や障害の特性に応じた評価・訓練を行い、退院後の生活を見据えた支援を行っています。

当院の作業療法の取り組み

- ■ 脳血管障害・神経難病などへの対応

- ・機能面からADL(日常生活動作)までの評価・訓練を実施

- ・段階的に、生活に即したアプローチを実施

- ・エビデンスに基づいた評価・訓練を導入

- ・自動車運転再開支援への対応

- ■ 上肢・下肢疾患への対応

- ・手の外傷や手術後の評価・訓練

- ・手の外科医と連携し、手術内容やリハビリテーションの進捗共有を実施

- ・下肢疾患に対しては理学療法士と協力し、ADL支援を実施

- ■ 小児への支援

- •小児の発達に関する評価・訓練(不器用さや摂食の問題など)

- •未熟児へのNICU介入、発達支援の実施

- •地域療育施設との連携や地域支援

- ■ 心疾患・呼吸器疾患への対応

- •心臓血管外科や循環器・呼吸器の患者様へのADL訓練

- •疾患別に応じた運動やADLの負荷量の調整

- •ペースメーカー装着や在宅酸素療法を行う方への生活指導

患者さん一人ひとりの「こう生きたい」という想いに寄り添いながら、生活の質の向上を目指して取り組んでいます。

言語聴覚部門

言語聴覚士は脳卒中や脳挫傷といった脳血管障害によって言葉や飲み込みに障害のある方たちにさまざまな訓練を行っております。また言葉の発達の遅れや発音が気になるお子さまに関する相談や指導も行っています。

さらに言語障害のある方だけではなく、もの忘れなどが気になる方の「もの忘れ検査」なども実施しています。

私たち言語聴覚士はみなさまのお役に立てるようにさまざまな活動をしております。

*「物忘れ検査」は人間ドックのオプション検査です。事前申し込みが必要です。

千葉県助成事業(2015年度から実施)

- 1.リンパ浮腫管理事業

- 医師の診察と処方後リハビリで予約をお受けします。

- 目的:リンパ節郭清術後の浮腫の自己管理をサポートします。

- 日時:毎月第1水曜日13:00から14:00

- 内容:リンパ浮腫に対するドレナージ指導・周計計測・生活指導・スリーブやタイツの採寸・装着

- 2.健康管理事業

- 医師の診察と処方後リハビリで予約をお受けします。

- 目的:地域住民(糖尿病治療中の方)の健康年齢向上を目指します。

- 日時:5日/週(月~金)2時間程度/日 1日4人程度

- 内容:体力測定(歩行年齢や脚力年齢、バランステスト)を行い、自身の体力について認識することと、それに体力に合わせた運動プログラムをアドバイスします。

- 検査(15分程度)

- アキレス腱反射・振動覚検査・立ち上がりテスト・2ステップテスト

- 握力・片脚立位時間・足関節可動域・足指可動域・10m歩行・ロコモチェック

- 運動指導(10分程度) 足部ストレッチ・低負荷筋力トレーニング

地域活動

地域リハビリテーション支援事業を関連機関と企画運営し、君津圏域のリハビリ・介護職の教育研修に努めています。介護予防事業への協力や、地域リハケアカンファレンスも開催しています。

市民向け出前講座:腰痛予防・転倒予防(ロコモ)・介護予防・小学校の福祉体験学習

医療職・介護職向けのセミナー:腰痛予防・ロコモ・起居移乗動作介助指導・リスク管理・褥瘡予防のポジショニング・誤嚥性肺炎予防のポジショニングと口腔ケア・災害リハビリテーションシンポジウム・小児リハビリ連携の会を企画しています。

(地域リハビリテーション広域支援センター事業研修会をご参照ください)

地域リハビリテーションについてご意見をお寄せください。Mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

≪ご注意≫

スパムメール対策のため、掲載したメールアドレスは@を●に換えてあります。

お手数ですが、メールを送信するときは、●を@に戻してから送信してください。

学会・研究活動

2024年度 研究業績

■理学療法部門

【学会発表】

- 阿部遼:「関節熱量計による適正なエネルギー投与により日常生活動作が改善し自宅退院に至った1例」第64回 全国国保地域医療学会2024.10.4

- 阿部遼:「敗血症患者における骨格筋量が長期予後に与える影響」第52日本集中治療医学会2025.03.14

【講演など】

- 阿部遼:「内部障害領域、呼吸器」埼玉県立大学 2024.04.01

- 阿部遼:「内部障害領域、呼吸器」国際医療福祉専門学校 2024.04.02

- 阿部遼:「解剖生理、腎・泌尿器」春日部市立看護専門学校 2024.04.03

- 飯川雄:「健康寿命を延ばすカギ-フレイルって知ってますか?-」出前講座 岩根公民館 2024.5.15

- 飯川雄:「腰痛予防体操」出前講座 西清川公民館 2024.5.24

- 笠原啓介:「運動を継続する方法」出前講座 小櫃公民館 2024.7.19

- 笠原啓介:「糖尿病と運動療法」君津ブロック学術集会 2024.8.24

- 阿部遼:「人工呼吸器管理下の患者に対するリハビリテーションと栄養管理」市川市リハビリテーション協議会 研修会 2024.9.30

- 飯川雄:「健康寿命を延ばすカギ 足腰の老化予防について」出前講座 岩根西公民館 2024.10.17

- 飯川雄:「腰痛予防体操」出前講座 周南公民館 2025.1.15

- 塚原大虎:「循環器疾患のリハビリテーション」千葉医療福祉専門学 2025.1.15

- 飯川雄:「健康寿命を延ばすカギ 足腰の老化予防について」出前講座 のぞみ野広場 2025.2.18

- 阿部遼:「SAS患者における多職種協働 ~理学療法士の視点と療養指導の実際~」糖尿病とSAS診療webセミナー 2025.02.26

- 塚原大虎:「当院リハビリ心臓チームの取り組みについて」房総心不全ネットワーク リハビリ専門職グループ 第2回勉強会・交流会 2025.3.8

【その他】

- 阿部遼:「敗血症患者の骨格筋量維持に有効なエネルギー充足率の解明」日本学術振興会 科学研究費助成事業 研究スタート支援 2023.08.01-2025.03.31 研究費

- 阿部遼:「重症患者における骨格筋減少を抑制するための有効な予防介入法の解明」日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤(C)2025.04.01-2030.03.31 研究費

■作業療法部門

【学会発表】

- 野崎貴裕:「holistic face trainingを一部改変し 両側側頭葉脳出血後の後天性相貌失認に対して介入を試みた急性期作業療法の一例」第58回日本作業療法学会 2024.11.9

- 糸川悦子:「パーキンソン病患者のブラッシュアップ入院時のCOPMを用いた評価の検討」第58回日本作業療法学会 2024.11.9

- 倉澤直樹:「出張型自動車教習による実車評価にて運転再開に至った脳損傷者の2症例」第58回 日本作業療法学会2024.11.9

- 岩瀬大樹:「ADOC-Hによる目標設定で患肢使用頻度改善に成功した小児上腕骨顆上骨折の一例」第58回日本作業療法学会 2024.11.9

【講演など】

- 下田辰也:「臨床実践テクニック」千葉医療福祉専門学校 2024.12.07

- 下田辰也:「認知症の方の具体的なリハビリテーション グループワーク」令和6年度認知症リハビリテーション専門職研修(応用コース)2024.12.14

- 下田辰也:「臨床実践テクニック」千葉医療福祉専門学校 2025.02.16

- 岩瀬・下田・倉澤・糸川:「スパイダースプリントを作成しよう!」第27回千葉県作業療法学会 2025.3.9

■言語聴覚部門

【論文】

- 村西幸代:「最重度失語症の臨床を掘り下げる:できることから考える言語訓練」 日本コミュニケーション障害学会 41巻3号.p129-133(2024.12)

【講演など】

- 村西幸代:「最重度失語症の臨床を掘り下げる -できることから考える言語訓練-」日本コミュニケーション障害学会 第50回学術講演会セミナー 2024.06.02

- 村西幸代:「チーム医療のあり方」千葉県言語聴覚士会生涯学習プログラム 2024.09.08

- 村西幸代:「そのまま使える失語症教材」株式会社エスコアール 2024.11.6

- 村西幸代:「コミュニケーション支援実習Ⅰ~失語症当事者との会話~」千葉県言語聴覚士会千葉県失語症者向け意思疎通支援者養成研修 2024.11.17

- 石渡智一:「一側性難聴」千葉県言語聴覚士会聴覚障害委員会主催研修会 2024.11.17

- 石渡智一:「きこえと脳の健康~難聴と認知症の意外な関係~」出前講座 木更津市中央公民館 2024.12.10

- 古川大輔:「嚥下障害とその対応」千葉医療福祉専門学校 2024.12.18

- 石渡智一:「きこえと脳の健康~難聴と認知症の意外な関係~」出前講座 君津周南公民館 2025.2.21

- 石渡智一:「きこえと脳の関係~補聴器はどのように役立つの?~」九十九里町介護予防講習会 2025.2.27

- 古川大輔:「みんなで防ごう誤嚥性肺炎」君津保健所管内栄養士協議会研修会 2025.03.05

- 石渡智一:「きこえと認知症との関係~補聴器はどう役立つの~」木更津市主催きこえと認知症講座 2025.3.21

2025年8月5日 掲載内容定期更新実施

言語聴覚室

失語症部門

少子高齢化が進み、膨れあがる社会保障費を緩和するために様々な策が講じられています。その中の取り組みの1つとして、厚生労働省・総務省・経済産業省では「ICT技術を活用した健康・医療・介護分野におけるICT化の推進」を推奨しています。

私たち君津中央病院の言語聴覚室では、言語障害のある方々に、ICT技術を活用して、今まで通りの質の高い言語訓練サービスの提供や、医療・介護保険に頼らなくても、いつまでも安心して言語訓練が継続できる環境作りの実現を目指しています。

研究業績

◆ICTを活用した遠隔での言語訓練を開発[共同研究(産学連携):千葉大学、(株)ロボキュア*]

|

| 【概念図:ロボキュア社提供】 |

・第44回日本コミュニケーション障害学会 【当院外来でのICT機器による遠隔言語訓練の試み】

#遠隔での言語訓練が可能となる『ハナセル』」についてはこちら

◆ICTによる言語訓練の開発[共同研究(産学連携):千葉大学、(株)ロボキュア*]

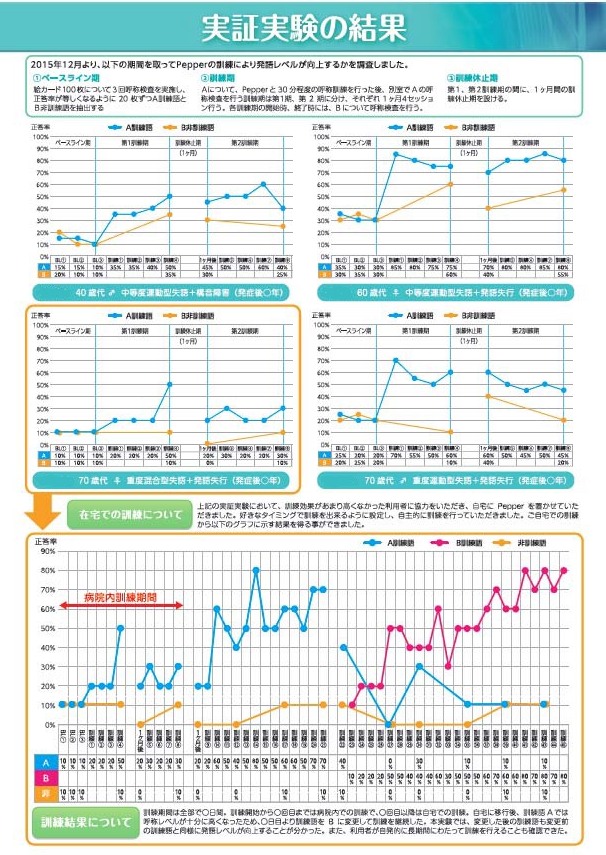

君津中央病院では、言語聴覚士の村西幸代氏と、失語症を克服した石畑恭平氏がタッグを組み、ヒト型ロボット「ペッパー」による言語訓練の開発を行っている。

石畑氏は、高等専門学校のときに病気となり、村西氏に言語訓練を受けていた。その後、千葉大学大学院を経て、ゲームアプリ開発の仕事に就いていた。2012年に同大学の教授からICTによる言語訓練開発の誘いをうけ、村西氏と何十年振りに偶然再開することとなった。

ペッパーは、失語症者の発語に対して、「正解です」「おしいです」「ちょっと違うかな」など、さまざまなリアクションをする。臨床試験では、対ロボットだからこそ行える膨大な練習により、失語症者の4名中3名の言語機能が改善する結果となった。

村西氏は、「言語聴覚士は単語を発音してもらうような基礎訓練では無く、より高度な訓練に重点を置ける」と期待している。

・第56回全国自治学会 【ICTロボットによる言語訓練の試み】

・第43回日本コミュニケーション障害学会 【ICT機器による言語訓練の可能性を考える-ICTロボットによる言語訓練の試み】

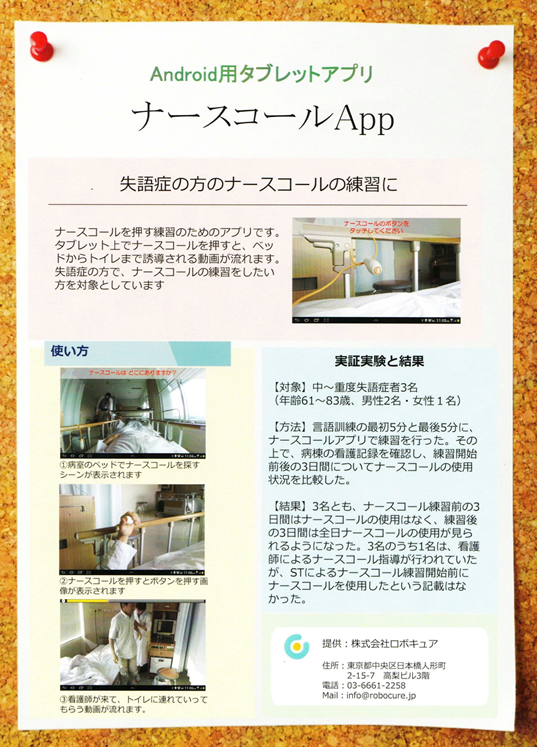

◆失語症者向けAndroid用アプリ『ナースコールApp(無料)』の開発[共同研究(産学連携):千葉大学、(株)ロボキュア*]

・第18回日本言語聴覚学会【ナースコールアプリに関する研究】

・第57回全国国保地域医療学会【ナースコール使用のための言語訓練】

嚥下 部門

団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、誤嚥性肺炎による死因が急増すると予想されています。そのため、保険・医療・介護の分野では、迅速で且つ、正確に誤嚥を見極めることの出来る嚥下スクリーニング検査の確立が求められています。

私たち言語聴覚室では、嚥下スクリーニング検査の精度をより高いものとするために、日々の臨床をデータ化し検証を行っています。また新たな検査や訓練の開発を大学と共に行うなど、誰もが安心して食事を楽しむことの出来る環境作りの実現を目指しています。

研究業績

◆咽喉マイクによる嚥下動態の音響的評価[共同研究:静岡大学、千葉大学]

・第18回日本言語聴覚学会 【咽喉マイクを使用した摂食嚥下健診用アプリ】

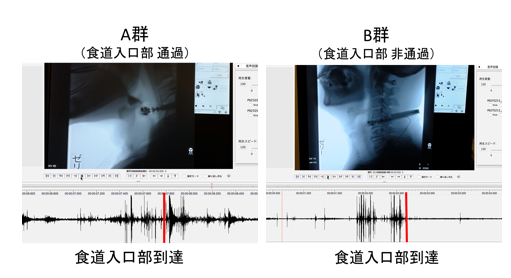

・第23回摂食嚥下リハビリテーション学会【食道入口部通過時に発生する嚥下音の分析】

◆咳テストによる経口摂取可否の判定

・第41回嚥下医学会【急性期における咳テストの検討】

◆誤嚥性肺炎の鑑別

・第44回日本コミュニケーション障害学会 【ST介入後に誤嚥性肺炎となった患者の臨床的特徴】

過去の主な業績

原著

Furukawa D, Yamanaka Y, Kasai H, Urushibara T, Ishiwata T, Muranishi S. Temporal characteristics of aspiration pneumonia in elderly inpatients: From resumption of oral intake to onset. PLoS One. 2022. 14;17(4)

村西幸代, 河村満:左被殻病変における構音の障害 3症例での検討.失語症研究,18巻2号,Page169-177,1998

上原利江子, 村西幸代, 河村満:プロソディーの障害が著明に認められた左中心領域下部病変例.音声言語医学39巻3号,Page286-290,1998

古川大輔, 村西幸代, 宇野園子:失語症者からの話の聴き取り方 失語症の臨床経験年数による差異‐.言語聴覚研究4巻:159-166,2007

古川大輔,村西幸代,金子義信:一慢性期失語症者の言語生活の実態調査‐1週間の録音調査および行動調査から‐.言語聴覚研究7巻:201-209,2010

古川大輔, 村西幸代, 石渡智一,ほか:咽喉マイクを使用した摂食嚥下健診用アプリの開発. 全国自治体病院協議会雑誌,57巻4号,617-621,2018

書籍

村西幸代、鈴木勉(編著)、上杉由美、岡田澄子、鈴木和子、鈴木勉、高橋雅子、鶴田薫、西脇恵子、橋本愛、吉畑博代:失語症訓練の考え方と実際-新人STへのヒント-.重度失語症者に対する言語訓練:85-104,三輪書店,2010

村西幸代,吉畑博代:言語聴覚士のためのAAC入門,第5章 失語症と発語失行におけるAAC,協同医書出版社,pp186-225,2017

村西幸代,髙山亜希子,上杉由美,鈴木和子,井上澄香:CD版そのまま使える失語症教材①,文章読解,株式会社エスコアール,2018

開催学会

村西幸代:第42回日本コミュニケーション障害学会 学会長.千葉県,2016,5,14-15

2025年8月6日 掲載内容定期確認実施